「サステナブルファッション」という言葉を耳にする機会が増えてきました。直訳すれば「持続可能なファッション」ですが、その定義や実態について、まだ漠然としたイメージしか持てていないという方も多いのではないでしょうか。

単なる流行語としてではなく、SDGs(持続可能な開発目標)との結びつきの中で改めて注目されているこの言葉は、実はファッション業界が抱える数々の課題や、社会全体の価値観の転換を映し出す鏡のような存在でもあります。

本記事では、そもそもサステナブルファッションとは何かという基本から始まり、語感が持つイメージのみにとどまらないよう、現在のファッション業界全体が抱えている現状や背景、問題点、またそれらの解決に向けた取り組みなどについても包括的に紹介します。

ファッション産業は「巨大産業」だからこそ、影響も大きい

ファッションは私たちの暮らしを彩る身近な存在ですが、産業として見ると、その規模は想像以上に巨大です。世界のアパレル市場は、2024年時点で約1兆7,496億ドルに達しており、さらに2032年には約2兆3,070億ドルまで拡大するという見方もあります(参考:Fortune Business Insights)。

この市場の大きさは、単にビジネスとして大きいというだけではありません。市場が大きければ大きいほど、服を作って売って終わりでは済まず、環境負荷・労働環境・資源の使い方といった影響も、社会全体に比例して広がっていきます。だからこそ今、サステナブルファッションが「流行語」ではなく、SDGsの文脈で語られるようになってきたのです。

その前提には、以下の2つの動きが大きく関わっています。

コロナ後の回復で「供給網」と「在庫」の課題が再燃

まずは、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大です。このパンデミックは、実店舗の営業停止、サプライチェーンの混乱に留まらず、「外出」そのものの減少によって、人々の間で「新しい服は必要なのか?」という根源的な問いを生むことさえありました。しかし、新型コロナウイルス感染症の収束とともに、状況は大きく変化します。

矢野経済研究所の調査によれば、日本国内のアパレル市場は2024年時点で約8兆5,010億円にまで回復しています。名目の市場規模としては、コロナ禍前の2019年に記録した9兆円規模に近い水準まで戻ってきたといえます。もちろん、この回復には物価上昇の影響も含まれるため、「以前より需要が強い」と実質面まで一概に断定するのは難しいとはいえ、市場が回復局面に入ることで、供給網や在庫の歪みが再び表面化しやすい局面に入っています。

さらに、返品サービスの充実や、電子マネー・QR決済での決済対応、翌日・当日配送の実現などによって、自粛期間を機にECサイトでのショッピングが広く一般に普及しました。若年層以外の世代で「実物を見ないで買う」ことへの抵抗感が薄れたことは、新たな消費行動の潮流が顕在化したといえるでしょう。こうした、購入スタイルの多様化に加え、リベンジ消費の波が訪れたことで、「ファッションを楽しむ気持ち」が再び人々の心を動かし始めているのです。

ただし、ここで見落とせないのが、回復したからこそ露出した課題があるということです。需要が急に戻ったり、カテゴリごとに売れ方が変わったりすると、現場では「作る量・運ぶ量・売る量」の調整が一気に難しくなります。この、需要の小さな変動が発注のブレとしてサプライチェーン全体に増幅していく現象は“ブルウィップ効果(bullwhip effect)”として知られますが、このブレが何を生むのでしょうか?

分かりやすいのが在庫です。売れ筋を読み違えれば、値下げ競争が起き、返品や滞留在庫が増え、最終的に廃棄リスクも高まる。つまり、在庫問題は単なる経営課題ではなく、環境負荷(廃棄・輸送・資源ロス)にも直結する構造問題になり得ます。サステナブルファッションの文脈で「需要予測」「在庫最適化」「循環(回収・再流通)」がセットで語られるのは、こうした背景があるからなのです。

アジアの存在感が増すほど、調達・人権・環境の説明責任が重くなる

ここ数年で、アジアの存在感がファッション業界において急速に高まっているのも、見逃せない動きです。これまで長らく、世界のファッション業界の中心地であったのはパリやミラノ、ニューヨークといった欧米の大都市でした。ハイブランドが生まれ、ファッションウィークが開催されるこれらの土地は、流行の震源地としての役割を果たしてきましたが、近年、その構図に変化が生まれています。東京やソウル、上海といったアジアの都市が、グローバルファッションシーンにおいてますます存在感を強めているのです。

背景にあるのは、急激な経済成長とZ世代を中心とした若年層の文化的影響力の増大です。例えば、韓国のK-POPアイドルが世界中の若者たちに絶大な支持を集め、彼らが身にまとうスタイルがそのまま「トレンド」としてグローバルに拡散される現象は、もはや日常の一部となりました。また、日本のストリートファッションも、欧米のファッションメディアにたびたび取り上げられるなど、独自性が再評価されています。

このような動きに呼応するかのように、アジア発のブランドもようやくグローバル進出に成功しつつあります。ユニクロをはじめとするグローバルSPAブランドは、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しながらも、機能性やブランディングなどで差別化を図る(「日本製」ではなく「ユニクロ製」のイメージ定着)ことで、単なる「製造拠点としてのアジア」から脱却し、「文化的な発信地としてのアジア」を確立し始めているのです。

そうなると、ここで重要になってくるのが、調達・人権・環境の説明責任です。コストパフォーマンスに優れるアジアのアパレルが存在感を強めれば強めるほど、世界は同時に「どこで、誰が、どんな条件で作っているのか?」にも目を向けるようになります。

かつては欧米の影響を受ける側だったアジアが、今では世界のファッション動向に影響を与える側へと立場を変えつつあるからこそ、次の章で扱う「環境負荷」「労働・人権」「化学物質」などの問題は、もはやヨーロッパの”意識高い系”企業だけの話ではなく、巨大産業として全アパレル企業が向き合わなければならない必須テーマになっているのです。

現代のファッション業界における問題点とは?

着実に市場を成長させつつあるファッション業界ですが、その華やかな表舞台の裏側には、前述のような環境・人権・健康といった深刻な課題が潜んでいます。消費者の私たちが目にするのは、最新トレンドを反映した洗練されたデザインや手頃な価格帯ですが、その背景にあるサプライチェーンや生産プロセスに目を向けると、持続可能性とは程遠い実態が浮かび上がってきます。ここでは、現代のファッション業界が直面している4つの主要な問題を見ていきましょう。

環境負荷

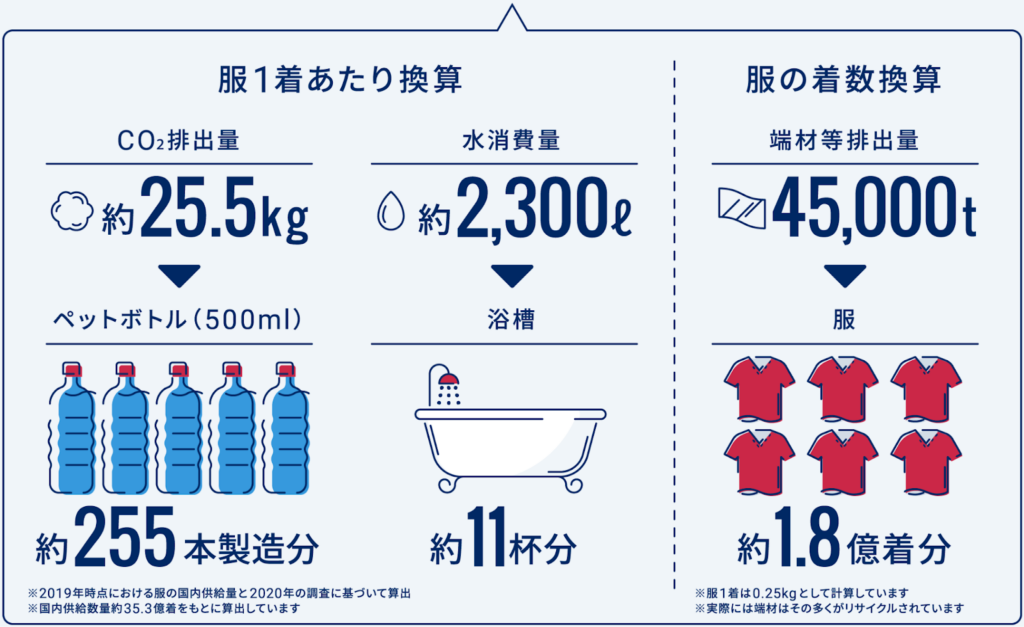

ファッション業界は、実は石油産業に次いで世界で2番目に環境に悪影響を与えている”汚染産業”ともいわれています。特に深刻なのが水資源の消費と化学物質による汚染です。コットン栽培では大量の水が必要で、1枚のTシャツを作るのに2,700リットル、ジーンズ1本で7,500リットルもの水を使うとされています。また、それらを染色・洗浄するとなると、多くの有害な化学薬品が使われ、その排水が河川や土壌を汚染しているという問題もあります。

こうした問題に対する目の前の対策としては、古着の流行や衣類リサイクルの推進といった再利用の動きがありますが、それでも「肌に直接触れるもの」という理由から、新品にこだわる消費者心理はいまだ根強く、再利用やリサイクルが他の製品に比べて進みにくい現状があります。

さらに、ファストファッション化の加速によって、1シーズンで使い捨てられる低品質な衣類が市場に大量供給されるようになりました。これは、徹底的なコスト削減で「安くて良い商品」を目指すものではなく、残念ながら、文字通り「安かろう悪かろう」の商品が溢れ、“1回着て捨てる”という、前時代的な消費行動が再び常態化しつつあります。このような過剰生産・過剰消費のサイクルは、限られた地球資源を著しく圧迫しています。

労働・人権問題

ファッション業界のもう一つの大きな問題は、サプライチェーンにおける労働環境の悪化です。コスト削減を目的として、多くの企業が生産拠点を人件費の安い国々に移していますが、その裏には経済活動の空洞化があり、自国の雇用機会の喪失にとどまらず、現地での低賃金・長時間労働といった劣悪な労働環境の蔓延を引き起こしています。これは、単なるビジネス上の課題ではなく、明確な倫理的問題です。

有名な実例としては、2013年のバングラデシュ「ラナ・プラザ」崩壊事故があります。適切な安全管理がなされていない中で操業を続け、1,100人以上の犠牲者を出したこの悲劇は、ファッション業界の倫理的責任を問う大きなきっかけとなりました。

さらに近年では、急成長する越境EC・ファストファッションの供給網でも、人権面の懸念が繰り返し取り上げられています。中国発の通販プラットフォーム「SHEIN(シーイン)」のサプライチェーンでは、児童労働が行われていたことを同社自身が認め、社会的な批判を浴びています。消費者が「安さ」ばかりを求める限り、このような構造的な問題は根本的に解決されないまま残り続ける可能性があります。

Shein reveals child labour cases as it steps up supplier audits | Reuters

ここで重要なのは「特定企業を叩く」ことではなく、“安さ”と“スピード”を突き詰めたとき、どこにしわ寄せが行きやすいのかを構造として理解することです。消費者が価格だけで選び続ける限り、透明性の低い工程に圧力がかかり、同様の問題が温存される可能性は残り続けます。

化学物質・安全性

さらに見逃せないのが、安全性の問題です。価格競争が激化する中で、製造コストを抑えるために低品質な素材や化学物質が使用されるケースが増えています。その結果、衣類に含まれる成分が人体に悪影響を及ぼす可能性が指摘されているのです。

実際、2024年2月には、ソウル市が中国系通販サイト「AliExpress(アリエクスプレス)」「TEMU(テム)」「SHEIN(シーイン)」で販売されていた子ども向け製品41点を検査したところ、10点から国内基準を超える有害物質が検出された、または物理的安全性に不適合と判定されたと発表しています。特に子どもが使う商品でこのような問題が発生したという事実は、消費者にとって大きな警鐘となりました。

「基準の157倍」中国・人気通販アプリの子ども服から有害物質…ソウル市が検出

「タダより高いものはない」とはよく言われますが、安価な衣類の裏にはこうした健康リスクが潜んでいることも事実です。環境や人権といった大きな問題に取り組んだとしても、製品そのものの安全性が損なわれていては意味がありません。だからこそ、企業には検査体制やトレーサビリティの整備が、消費者には“安さだけで決めない”視点が、これまで以上に必要になっているのです。

過剰生産・過剰廃棄

そして、環境・人権・安全性の土台にあるのが、そもそもの「作りすぎ」の問題です。トレンドの短サイクル化と値下げ前提の販売構造は、結果として過剰生産を生み、売れ残りや返品、そして廃棄につながりやすくなります。前章で触れた在庫の揺れ(需要変動→発注のブレ)も、この問題を加速させる要因です。

Ellen MacArthur Foundationが訴えているような、毎秒、トラック1台分の衣類が焼却・埋立されているという線形モデルの現実は、単に「もったいない」で済む話ではありません。資源・水・エネルギー・化学物質・輸送の負荷がすべて積み上がった結果が、不法投棄や温室効果ガスの排出という負のサイクルとなっており、社会全体としての損失はあまりにも大きいのです。

とはいえ、リサイクルやリユースに対する消費者意識にアプローチするだけで、この問題が解決するわけではありません。昨今の古着ブームによって、本来は廃棄されるはずの衣服に擬似的な「一点モノ」としての価値を見出す人は増え、また、多くのブランドが店頭で使用済み衣類の回収ボックスを設置するなど、消費者の行動変容自体は確かに起きています。しかし、こうした取り組みが資源循環の実効性につながっているとは言い難く、繊維廃棄物が新しい衣類用の繊維としてリサイクルされる割合は、現在も1%にも満たないのが実情です。

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy

これには、私たちの衣類のほとんどが混合素材で作られていること(単一の素材ごとに分別しづらい)や、流行の変化があまりに早すぎること、技術的制約によってリサイクルよりも廃棄する方が安価であることなど、様々な要因があり、すぐに解決することは難しいのが現状です。だからこそ今、SDGsの観点では、「リサイクル」以外のアプローチが重要視されているのです。

サステナブルファッションに注目が集まる!

前述の環境・人権・健康といった課題が浮き彫りとなる中、これらの問題に正面から向き合おうとする動きが加速しています。とりわけ注目されているのが、「サステナブルファッション」という新たな価値観です。大量生産・大量消費を前提とした従来のファッションとは一線を画し、「人にも地球にもやさしい」持続可能なファッションのあり方が、いま改めて問われています。

サステナブルファッションとは?

サステナブルファッションとは、単に「環境にやさしい服づくり」を意味するのではなく、環境・社会・経済という3つの観点で持続可能性を実現しようとする、より包括的なアプローチです。素材選びから製造過程、流通、消費、廃棄に至るまで、ファッションのライフサイクル全体において「未来に責任を持つ」姿勢が求められます。例えば、オーガニックコットンや再生繊維の使用、染色工程での水や化学物質の削減、フェアトレードの認証を受けたサプライチェーンの採用など、そのアプローチは多岐にわたります。

このような概念は今や一部の企業や専門家だけの話ではなく、政府レベルでも推進されています。実際、環境省は2020年に「サステナブルファッション」専用の啓発ページを開設し、企業・消費者双方に対して持続可能なファッションのあり方を発信しています。その中では、衣類の製造と消費が環境に与える影響や、選択肢を変えることの意義が具体的に紹介されており、行政が率先してこの価値観を広めようとしている姿勢がうかがえます。

また、詳しくは後述しますが、EUにおいて売れ残りの衣類や靴の廃棄を禁止する法案が採択され、2026年以降に適用されることになっています。この法案では、過剰生産や使い捨てといった従来のビジネスモデルからの転換を促し、製品の長寿命化やリサイクルを促進することが求められており、ファッション業界全体に対し、より持続可能なビジネスモデルへの変革を強く求めるメッセージだといえるでしょう。

このような国際的な潮流と、日本国内における環境省の取り組みが示すように、サステナブルファッションは、企業が取り組むべき喫緊の課題であると同時に、もはや一部の意識の高い層だけのものではなく、国レベルで推進される社会的ムーブメントへと成長しつつあるのです。

サステナブルファッションがもたらすメリット

サステナブルファッションが注目される背景には、これまで見てきたような業界の深刻な課題を解決する手段としての可能性があるからです。言い換えれば、サステナブルな選択肢を広げていくことが、ファッション業界が抱える構造的な問題に対する“答え”のひとつになり得るのです。

例えば、環境負荷の高い染色工程を見直したり、廃棄される衣類を再利用・再資源化する仕組みを取り入れることで、資源の循環が促進されます。また、フェアトレードの導入や生産地とのパートナーシップ強化によって、劣悪な労働環境の是正にもつながります。さらに、規制のない有害物質の使用を避け、信頼性のある素材を使うことで、人体への影響を最小限に抑えることも可能になります。

こうした社会的なメリットに加えて、サステナブルファッションは企業と消費者の双方にとっても恩恵をもたらします。まず企業側にとっては、ブランド価値の向上が大きな利点です。環境意識や社会的責任を重視する新たな世代の台頭により、企業の取り組みに共感する理由が問われる時代になっています。事実、パタゴニアやステラ・マッカートニーなどのブランドでは、こうした価値観を全面に打ち出すことで、「エシカルかつハイエンド」なブランドイメージを確立し、強固なファン層を築いています。

消費者にとっても、サステナブルな衣類は安心感と満足感を提供する存在です。品質の高い素材や丁寧な縫製によって長く着られる服は、「1シーズン着て終わり」というような”イミ消費”・”トキ消費”としてのアパレル製品よりも結果としてコストパフォーマンスにも優れています。また、自らの選択が環境保護や社会課題の解決につながるという実感は、単なる買い物以上の価値をもたらします。たとえ少し高くとも、「この服は誰かの人生を搾取していない」と感じられることは、倫理的にも心理的にも大きな安心材料となるでしょう。

このように、サステナブルファッションは「解決策」であると同時に、新しい消費のスタンダードとして、企業活動とライフスタイルの両面で広がりを見せています。

サステナブルファッションの市場規模はどう伸びている?

実際に、サステナブルファッションの市場は着実に拡大しています。Fortune Business Insightsのレポートによれば、2024年時点での世界市場は約104億ドルとされ、2032年には約224億ドルに達すると予測されています。これは年平均成長率(CAGR)が10%を超えるという、業界全体でも高水準の成長を示しています。

この背景には、「安く・大量に・すぐに手に入る」ファストファッション全盛期の反動があります。大量生産・大量廃棄の構造に対する批判が強まり、環境や人権に配慮した商品を求める声が、消費者の間で確実に高まっているのです。

また、Z世代を中心とした若年層の価値観の変化も大きな要因です。「サステナブルであること」自体が、ブランドを選ぶ基準のひとつになりつつあります。実際、Deloitteの調査では、Z世代の約5割が「環境に配慮したブランドを積極的に選ぶ」と回答しており、こうした意識が市場の拡大を後押ししています。

日本国内でも、無印良品やユニクロなど大手ブランドがリサイクル素材や循環型サービスに力を入れるほか、スタートアップによる再生繊維特化ブランドやアップサイクル商品の開発も相次いでいます。加えて、「服を所有せずに利用する」ことを前提としたレンタルファッションや、定額で複数の服を楽しめるサブスクリプション型衣類サービスの普及は、まさにビジネスモデルの転換を象徴しています。

つまり、サステナブルファッションは単なる流行ではなく、環境問題と消費者の意識変化を起点に生まれた、新たな経済圏だといえます。企業にとっては、中長期的な成長を見据えた投資対象であり、消費者にとっては、自分の価値観を体現する選択肢の一つ。今後、サステナブルファッションは、より多様な業種や技術と結びつきながら、さらに大きな市場へと進化していくでしょう。

サステナブルファッションの代表事例

Patagonia

「パタゴニア」と聞くと、アウトドア好きの人なら高性能なジャケットやギアを思い浮かべるかもしれません。しかし、このブランドは、単に良い商品をつくる企業にとどまりません。ファッション業界の中で環境と本気で向き合ってきた、いわば異色の存在なのです。

その出発点は1972年、創業者のイヴォン・シュイナードが自然への深い愛情から「環境に配慮したモノづくりをしなければ」と気づいたところにありました。元々は自分たちが遊ぶための登山道具を売っていた彼ですが、自然を削ってクライミングを楽しんでいるという事実に衝撃を受け、自らのビジネスの在り方を根本から見直すことになります。例えば、1996年にはすべてのコットンをオーガニック農法で育てたものに切り替えます。ビジネス上のリスクが大きく、原材料の供給も不安定だった時代に、です。

短期的な利益よりも自分たちの信じる“正しさ”を貫いたこの選択は、さらに進化し続け、現在ではリサイクル素材の使用率が89%に達しており、2025年には100%を目指しています。また、回収した魚網から生まれた「ネットプラス」という素材も注目の存在です。2021年秋冬シーズンだけで104トンもの廃棄漁網が衣服に生まれ変わったとされています。

こうした素材開発に加えて、パタゴニアは家電メーカーのサムスンと連携し、洗濯時に排出されるマイクロプラスチックを減らす洗濯機の開発にも取り組んでいます。自社製品の域を超え、日常の暮らし全体にまで目を向けているという点で、アパレル企業としては異例の姿勢です。

さらにユニークなのが、「必要のないものは買わないでください」とメッセージを発信している点でしょう。実際に店舗では、スタッフが「本当に必要ですか?」と顧客に問いかけ、使い込んだアイテムの修理も積極的に行っています。この「Worn Wear」プロジェクトでは、移動式の修理トラックで大学やアウトドアフィールドを訪れ、無料修理を行うなど、単なるエコアクションにとどまらない、人とのつながりを大切にした取り組みも展開しています。

こうした企業の姿勢は、SDGsの中でも「つくる責任・つかう責任」や「海の豊かさを守ろう」といった目標としっかりリンクしています。しかも、その取り組みが押しつけがましくなく、むしろ「自然が好きだから」というシンプルな想いから自然に生まれているという点に、共感する人も多いのではないでしょうか。

実際、原宿のパタゴニア店舗には、リサイクル素材の水着を探しにやってくる若者たちが増えているといいます。環境への意識を言葉で語るだけでなく、それを自分の行動にきちんと落とし込む10代、20代の姿勢に、スタッフたちも感動することが多いそうです。

パタゴニアは今、サステナブルという言葉さえ超えて「レスポンシブル(責任ある)」という概念を軸に据えています。つまり、「持続可能であること」は前提であり、それ以上に「今、何が必要か」「未来のためにどうすべきか」を実行することに価値を置いているのです。どんな服を選ぶかは、自分がどんな社会を望むかを表明する行動にもつながる。パタゴニアの一連の挑戦は、私たちがもう一度、モノとの関係を見つめ直すきっかけを与えてくれています。

THE NORTH FACE

「善を行い自然を守る」──これは、アウトドアブランドTHE NORTH FACEがサステナブルファッションを語るうえで何よりも大切にしている考え方です。今でこそ「サステナブル」という言葉が一般にも浸透し、使い捨て文化を見直す動きが広がっていますが、同ブランドではそのはるか前からこの思想をものづくりに取り入れてきました。

こうした製品哲学をさらに具体化しているのが、日本国内におけるTHE NORTH FACEの展開を担う株式会社ゴールドウインが運営する「リペアセンター」の存在です。富山県小矢部市に位置するこの施設では、全国から送られてくる破損や機能損失のあるアイテムを、可能な限り元の姿に修復する取り組みが続けられています。

リペア対象となるのは、ジャケットやパンツといった定番アイテムから、GORE-TEXファブリクス(防水透湿性素材)を使ったレインウェア、さらには長年使い込まれたダウンウェアなど実に多岐にわたります。ユーザーにとって思い入れのある一着を、たとえ古いモデルであっても、可能な範囲で当時の仕様に近づけながら修復する方針を掲げている点が特徴です。実際、修理依頼の内容にはシームテープ(縫い目からの水の侵入を防ぐテープ)の剥がれや小さな穴の補修といったものが多く含まれており、それら一つひとつに丁寧な対応がなされているそうです。

こうしたサービスがあると知ったとき、「もし自分のあのジャケットも直せるなら」と思いを巡らせた方もいるのではないでしょうか。実際、リペアをきっかけにファンになったという人も少なくありません。センター内には、お客様からの感謝の声や応援メッセージが掲示されており、それがスタッフのモチベーションにつながっているとか。大量生産・大量消費が当たり前だった時代に、こうして「直して使う」ことの価値を発信しつづける姿勢は、環境だけでなく人の気持ちにも確実に変化をもたらしています。

さらに、ザ・ノース・フェイスは修理だけでなく、そもそも壊れにくい、飽きのこないデザインにも力を入れています。つまり、流行に左右されず、長く愛されるアイテムを最初から生み出すという方向性です。これもまた、廃棄を減らすための重要な工夫だと感じますよね。そして、その延長線上には「GREEN IS GOOD」という包括的な環境保護プログラムがあり、リサイクル(GREENCYCLE)、環境配慮素材(GREENMATERIAL)、製品の長寿命化(GREENMIND)という三つの柱で包括的に取り組んでいるのです。

このように、THE NORTH FACEが提案するのは単なるエコ活動ではありません。自然と共生しながら、モノとの付き合い方そのものを見直すという、生活や価値観に根ざした姿勢です。ファッションが「消費」ではなく「関係性」へと変わっていく、そんな時代の流れを、このブランドは静かに、しかし力強く導いているように感じます。

「我が社とは縁のないこと‥」ではない!?国内アパレル企業が「サステナブル」を意識しなければいけない理由とは?

原宿のパタゴニア店舗の事例に見られるように、消費者の側では、素材や背景に着目して「長く使う」「納得して選ぶ」といったサステナブルな選択が、購買行動として現れ始めています。一方で企業の側では、サプライチェーン全体の可視化や情報整備、開示対応など“仕組みづくり”が必要になるため、欧州で進む制度化を自社の優先課題として捉えきれていないケースもあります。ですが、その認識はリスクになり得ます。

なぜなら、欧州ではすでに「ESPR(持続可能な製品のためのエコデザイン規則)」という具体的な法的枠組みが施行されており、EU域内でビジネスを行う以上、全世界の企業が避けては通れない強制力を持ったルールへと進展しているからです。

ここからは、このESPRの核心となる内容と、それに付随して私たちが直面することになる重大な観点を詳しく見ていきましょう。

エコデザイン規則(ESPR)とは?

エコデザイン規則(ESPR)は一言でいうと、「EU市場に置かれる製品を、より長く使えて、直しやすく、循環しやすい設計へ寄せていくための共通ルール」です。EUが製品ごと(製品群ごと)に、耐久性・修理可能性・再生材含有・環境フットプリント等に関する枠組みを定め、具体的な要件は製品群ごとの委任法令(delegated acts)で順次決まっていく仕組みです。

EUには以前から、主にエネルギー関連製品を対象としたエコデザイン指令(Directive 2009/125/EC)が存在しましたが、指令(Directive)はEU法の性質上、加盟国が国内法に置き換える(トランスポーズする)ことで初めて各国で適用されるルールです。これに対して規則(Regulation)は、発効後、国内法への置き換えを待たずに加盟国で原則そのまま直接適用されるため、より強制力を持ったルールとも言えます。

加えてESPRは、旧指令の対象範囲がエネルギー関連製品中心だったのに対し、ほぼすべての物理的製品へ対象を広げ、食品・飼料・医薬品など一部の例外を除いて広くカバーし得る、と整理されています。実際、欧州委員会はESPRとエネルギーラベル規則の2025-2030 作業計画(Working Plan)を採択しており、その中で優先製品群として繊維(衣料)も明確に位置づけられています。

つまり、日本企業がEUで直販していなくても、(1)EUに輸出している、(2)EUで販売するブランドのサプライヤーである、(3)越境ECでEUから買われる可能性がある——このどれかに当てはまるだけで、強制的に情報提出や設計要件対応を求められる可能性があるのです。

とはいえ、アパレル企業がこうした法律の細目を丸々キャッチアップすることはかなり難しいです。そこで、今回は特に重要となってくる2つのテーマに絞って解説します。これらは、テキスタイルを扱う業者がESPRに対応するうえでは避けては通れないものなので、最低限押さえておきましょう!

DPP(Digital Product Passport:デジタル製品パスポート)

ESPRの中でも、アパレル企業の実務に直撃しやすいのがDPP(Digital Product Passport:デジタル製品パスポート)です。ざっくり言えばDPPは、「その製品が、何でできていて、どこで作られ、どう扱えば長く使え、最後にどう循環させられるか」といった情報を、サプライチェーンや当局、場合によっては消費者が参照できる形で持たせる仕組みです。

ESPRではDPPについて、すでに“骨格”が規則本文に書かれています。例えば、DPPはQR等のデータキャリアを介して、永続的なユニーク製品IDに紐づくこと、そしてそのキャリアは製品・包装・同梱書類のいずれかに物理的に付与されることが定められています。

さらに、データはオープン標準で、機械可読・検索可能・移転可能であること、アクセス権が設計されること、また倒産などが起きても所定期間アクセスできるようバックアップを用意することなど、運用面まで踏み込んでいます。

「うちは法対応が必要になったら考える」だと危険なのは、DPPが単なる表示追加ではなく、商品マスター/原材料情報/工場情報/ロット情報/検査情報など、社内外データを“つなぎ直す”プロジェクトになりやすいからです。しかも規則文中では、トレーサビリティのためにDPPがユニーク製品IDに紐づくことが重視され、当局や税関も存在確認に関与し得る設計が示されています。

したがって、実際に対応が必要となった際に、システムを導入して完結する話ではなく、「社内のデータ設計」と「サプライヤーを含む運用設計」を先に作っておかないと”詰みやすい”領域だと捉えるのが現実的です。

これと同様の現象は、他業界でも起きています。EUはすでに、ESPRと同じ思想、つまりライフサイクル全体の透明性と循環設計を、特定の分野で制度化しています。その代表例が、EU電池規則(Regulation (EU) 2023/1542)です。

この電池規則には、バッテリー版DPPとも言うべき「バッテリーパスポート(battery passport)」が条文として組み込まれており、QRコードとユニークIDに紐づけてアクセスさせること、情報はオープン標準で相互運用可能・機械可読・検索可能であること、アクセス権限設計が必要であることなど、かなり具体的に書かれています。

日本の自動車業界では、バッテリーの材料であるリチウムやコバルトの採掘現場で人権侵害がないか、カーボンフットプリントが基準値以下か、といったデータを「川上(鉱山)」から「川下(リサイクル)」までつなぐ際に、日本特有のサプライチェーンは多層で複雑な構造がボトルネックとなって欧州基準のデータ入力を徹底させるのに苦戦している現状があります。

実際に、そうした悩みを持ったカーOEMやバッテリー関連企業から当社に相談が寄せられることも多いため、欧州の枠組みであるESPRを“遠い話”と捉えずにサプライチェーンのどこまでを自社で把握できているか(素材・染色・縫製・付属・物流・返品・回収)を確認する等、できる範囲からでも着実にアクションを起こしていくことが求められるのです。

なお、バッテリーパスポートについては下記の記事で詳しく紹介しています。

売れ残り衣類の廃棄禁止

そして、もう一つ見逃せないのが売れ残り(unsold)の破壊(destruction)に関する規定です。ESPRではまず、企業に対して「破壊の必要が生まれないように合理的に期待できる措置を取る」という一般原則を置いた上で情報開示(disclosure)と破壊禁止(prohibition)について、以下のように整備しています。

※ただし、マイクロ企業・小企業は適用除外で、中企業は2030年7月19日から適用と明記されています。また、開示の詳細(様式、例外など)は実施法令(implementing acts)および委任法令(delegation acts)で定める予定とされています。

情報開示(Article 24)

売れ残り製品を自社で廃棄(破壊)する、または第三者に廃棄させる事業者は、少なくとも以下を年次で、かつ「Webサイトの分かりやすいページに、見つけやすい形で(もしくはCSRD等のサステナビリティ報告に含めて)」開示する義務がある。

・年間の廃棄数・重量(製品タイプ/カテゴリ別)

・廃棄理由(該当する場合は、後述の例外=derogationの根拠も)

・どの処理に回したかの内訳(再使用準備、リサイクル、回収〔エネルギー回収含む〕、最終処分など)

・破壊を防ぐために取った/取る予定の措置

破壊禁止(Article 25)

附属書VIIに列挙された「売れ残り消費者製品」の破壊を禁止する。附属書VIIには、アパレルに直結する 「衣類・衣類付属品(ニット/非ニット等)」および「靴」が、関税分類コードとともに掲載されている。

これは一見、DPPと比べると企業が対応しやすいアクションにも映ります。しかし、現実は逆で、企業は“廃棄”という「安くて・簡単な」処理方法を失うことを意味します。すると、再販(アウトレット/越境/二次流通)、寄付、素材リサイクル等といった追加で費用が発生しうる面倒なアプローチでしか、こうした在庫を処分することはできないのです。

また、国内企業にとって、この「売れ残り破壊禁止」が効いてくるのは、EU向けに出している場合だけではありません。EUで販売する取引先ブランドがこのルールに縛られると、サプライヤー側にも当然、売れ残りを出さない生産設計や、出た場合の再販・寄付・回収・リユースの設計を求める圧力がかかります。したがって、関係ないと高を括っていると、大企業側からの通知書1枚で一社のビジネスモデルが潰されてしまうリスクもあるのです。

じゃあ国内アパレル企業は何から始めればいい?ESPR/DPP対応の「最初の一歩」

ここまで読んで、「EUのルールが強いのは分かった。でも、具体的に何から手を付ければいいの?」と感じた方も多いと思います。結論から言うと、ESPRやDPP対応はラベルを足せば済む話ではなく、サプライチェーンと在庫の設計を、情報と運用の両面から立て直さなければなりません。 だからこそ、いきなり大規模システムの話に飛ばず、まずは次の順番で「準備の地ならし」をしておくのが現実的です。

1)「どの取引がEU要請に触れうるか」を棚卸しする

最初にやるべきは、法文を読むことではなく、商流の棚卸しです。アパレルでよくある“EU接点”は、だいたいこの3つに集約されます。

・EUに輸出している(直販/卸/現地代理店経由)

・EUで売るブランドのサプライヤー(OEM・ODM・生地供給・付属供給を含む)

・越境ECでEUから買われうる(英語サイト、海外配送、マーケットプレイス)

ここで、売上上位だけを見て安心してはいけません。実際は、小口でもEU向けが混ざっている、あるいは取引先の取引先がEU販売というケースが多いです。

例:国内商社向けの納品だと思っていたら、最終的に欧州の百貨店に並んでいた

例:コラボ商品だけEU販路に乗る(普段は国内だけ)

成果物としては以下のようなものが考えられます。

「EU接点のある取引」リスト(ブランド/商社/国/チャネル/商品群)

「EU要請が来たら影響が大きい順」の優先順位(売上ではなく、SKU数とサプライチェーン複雑度で)

2)「今ある商品・素材・工場データで、何が欠けているか」を把握する

次にやるのは、DPPの全要件を揃えることではなく、「今すぐ出せる情報」と「出せない情報」の境界線を引くことです。当社に寄せられる相談でも、現場で詰まりやすいのはここです。

・混合素材の内訳が曖昧(例:表地は分かるが、芯地・裏地・糸・プリントが不明)

・同じ品番でも仕様が季節で微妙に違う(混率・染色・加工の変更が“口頭”で済んでいる)

・工場名は分かるが、工程の外注先が追えない(縫製→洗い→プリント→仕上げが分断)

・検査データはあるが、どのロットに紐づくか曖昧(“月次の検査報告PDF”で止まる)

成果物としては以下のようなものが考えられます。

「工程情報(染色・整理加工・縫製など)」がどこまで追えるかのギャップ表

「まず揃えるべき最小セット」の定義(例:素材内訳/主要工程拠点/ケア情報/修理可否)

3)「SKU/ロット/個体」どこで紐づけるか、というID設計だけ先に決める

情報を整理して一安心、と思うのはまだ早計です。アパレル業界のDPP導入で隠れた諸壁となるのは、「QRを付けるか」ではなく、どの粒度を同一として扱うかです。「同じ品番なのに、途中でボタンの仕入先が変わった」「同じ黒でも、染色工場が違う」といったイレギュラーなケースを想定して自社が責任を持てる粒度でIDの基準を決めておくと、後工程がうまく整合できます。

・SKU:色×サイズまで同じなら同一、という考え方

・ロット:同じSKUでも、製造ロットが違うと工程・原料が違う

・個体:一着一着を別IDにする(リユースや修理履歴まで載せたい場合に出てくる)

成果物としては以下のようなものが考えられます。

「同一商品の定義」(SKU同一/ロット分岐の条件/例外ルール)

既存の品番体系(スタイルコード等)と、将来のユニークIDの“橋渡し”方針

4)「売れ残りの出口(再販・寄付・回収)」を用意する

最後は、“禁止される前に出口を作っておく”ことです。ここはサステナ文脈というより、在庫リスクの設計そのものと言えるかもしれません。アパレルで現実的な出口は複数ありますが、重要なのは「出口を用意する」以上に、出口ごとの意思決定ルールです。

・いつからアウトレットに回す?

・返品品は再販?補修?素材回収?

・寄付の条件に合う在庫だけ先に抜く?

・回収の責任者は誰?

とはいえ、ここは法規制の対象となるような大企業であれば、すでに取り組んでいるケースも少なくありません。担当部署とうまく連携し、以下について把握できそうかを社内で調査することも忘れないようにしましょう。

売れ残り区分(新品・返品・B品・サンプル・シーズン落ち等)ごとの出口と責任部署

開示に耐える証跡(数量・重量・理由・行き先)

まとめ:より具体的に進めたい場合は、当社にご相談ください

本記事では、サステナブルファッションについて解説しました。

SNSやインフルエンサーの影響力、Eコマースの拡大などを背景に、ファッション業界は今後もさらなる成長を続けることは間違いないことですが、このような巨大な産業であるがゆえに、社会や環境に及ぼす影響もまた非常に大きく、ファッション業界は単に業績を回復するだけでなく、「これからの10年で何を優先すべきか」を再定義するフェーズに突入しているのではないでしょうか。

とはいえ現場では、

・サプライヤーにどこまで情報提出を求めるべきか

・どの粒度でIDを持つのが妥当か(SKU/ロット/個体)

・売れ残りの“出口”をどう設計すれば、コストが爆発しないか

・既存の基幹/PLM/品質データをどうつなぎ直すべきか

といった“各社固有の悩み”にぶつかります。

トレードログ株式会社では、DPPを前提にしたデータ設計や、サプライチェーンの情報整備、回収・再流通まで含めた運用設計の整理をご支援しています。「うちの場合、どこがボトルネックになりそうか」だけでも構いませんので、具体的な検討に入る前段階でもお気軽にお問い合わせください。

-1.png)