2000年代初頭からインターネットが急速に普及し、現在ではGAFAなどの巨大テック企業が社会の中心に位置しています。しかし、これに伴って企業が個人情報を管理することに関する懸念も浮上しています。

今回紹介する「VCs」は、そんな時代において自分のアイデンティティを自分でコントロールする社会を実現するうえで欠かすことができない概念です。また、VCsとセットにして「DID」や「ゼロ知識証明」といった概念もよく登場してきますが、こちらもインターネットの巨人たちに対する対抗策を語るうえで避けては通れない重要な概念です。

本記事では、そんなインターネットにおける個人の主権を強化する概念についてわかりやすく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

VCs=デジタル上で個人情報を検証する仕組み

VCsとは「Verifiable Credentials」の略であり、日本語では「検証可能な資格証明」と訳されます。具体的には、個人が所有できるデジタル上の証明書でありながら、その正当性については信頼できる第三者機関によって検証される仕組みを指します。

ここでいうデジタルな証明書とは、年齢、名前、住所といった個人情報に限ったものだけではなく、

- 運転免許証

- 学位証

- 受賞歴

- 職歴

- 学習履歴

- 出生証明書

など、現在は私たちが紙などで物理的に所有していたり、証明が難しい様々な情報についても記録することができます。

VCsを活用することにより、不透明な情報の可視化や真偽の疑わしい情報を公正に検証することが可能になり、デジタル上で個人情報を様々なサービスで利用できます。

例えば、企業が人材採用を行う際に、応募者の職歴欄に「Google」と書いてあっても、その情報を書き込んだ本人の証言しかないのであればイマイチ信憑性には欠けてしまいます。職歴証明書という制度もありますが、現行の労働基準法では退職してから2年を超えている場合には、企業が職歴証明書を発行する義務はなくなります。したがって、前職よりもさらに前の職歴を証明するのは現実問題としてなかなか難しいでしょう。

しかし、VCsによってそういった個人のIDとGoogle社の過去の社員情報を即時に検証できる仕組みがあれば、企業側は安心して人材採用を行えますし、応募者はそのキャリアを正当に評価してもらうことができます。

こうした可視化できない個人情報を証明する仕組みは、企業だけでなく行政や医療機関なども注目しており、VCsに関する取り組みは今後さらに活発になっていくものと考えられます。

VCsの仕組み

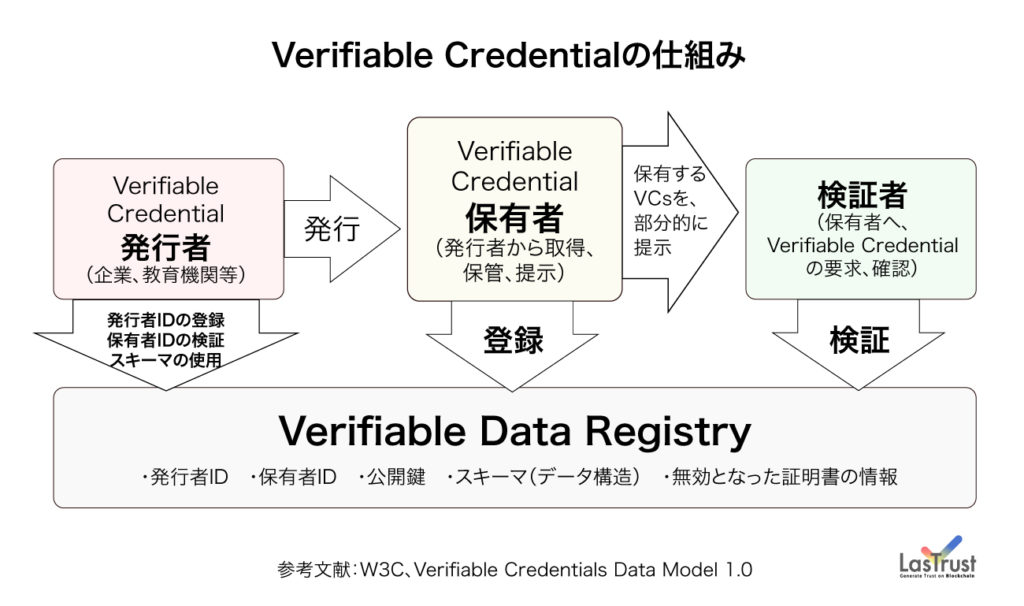

続いて、簡単にVCsの技術的な仕組みについて説明します。ここでは、個々の資格証明の流れについて見ていくため、複数形ではなくVCと略すことにします。VCは、次の4要素で構成されています。

発行者(issuer):VCを発行する者

保有者(holder):VCを発行者から取得し、保有・利用する者

検証者(verifier):保有者が提示したVCが信頼できるものであるかを検証する者

レジストリ(Registry):分散型台帳やブロックチェーンといった各種データベース

VCはまず発行者によって発行がなされます。この発行者は、運転免許証であれば都道府県公安委員会、学歴証明書であれば国立大学法人や学校法人、健康診断結果であれば医療機関などが該当します。発行時には暗号技術の仕組みを利用してVCにデジタル署名を付与し、復号に必要な鍵(公開鍵)は改ざんができない仕組みを持つレジストリに登録します。

次に、保有者は発行者から受け取ったVCをデジタルウォレットと呼ばれる保管場所に格納し、必要に応じて利用します。利用の際には、VCをそのまま検証者に提示するのではなく、VP(Verifiable Presentation)という提示用のフォーマットに変換したものを提示します。

検証者は、レジストリに登録されている発行者の公開鍵を使ってVPを検証し、デジタル証明書の信頼性を確認します。そして、その検証結果に応じてサービスの提供の可否を判断したり、提供プランを変更したりすることができます。

VCsの要素技術

VCsはあくまで、認証の仕組みにすぎません。この仕組みを確立するうえでは様々な技術や概念が深くシステムに関係しています。しかし、これらの技術はWeb3.0時代の新たな技術でもあり、従来のデータシステムでは聞き馴染みのない用語も出てきます。

そこでここからは、VCsを実現するうえで欠かせない以下のVCsの要素技術について説明していきます。

- ブロックチェーン

- 公開鍵暗号方式

- DID

- ゼロ知識証明

ブロックチェーン

ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。

ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。

取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。

ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っています。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。

これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。

また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。

ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。

ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。

新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。

また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。

コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出します。この行為を「マイニング」といい、最初に正しいナンスを発見したマイナー(マイニングをする人)に新しいブロックを追加する権利が与えられます。ブロックチェーンではデータベースのような管理者を持たない代わりに、ノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。

このように中央的な管理者を介在せずに、データが共有できるので参加者の立場がフラット(=非中央集権)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。

こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。

データの安全性や安価なコストは、様々な分野でブロックチェーンが注目・活用されている理由だといえるでしょう。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

公開鍵暗号方式

ブロックチェーン技術では、情報を分散して保有することで非中央集権の仕組みを実現していると説明しましたが、そうなると「個人情報も様々な人に筒抜けなのではないか?」という疑問が浮かぶ方もいらっしゃるかと思います。

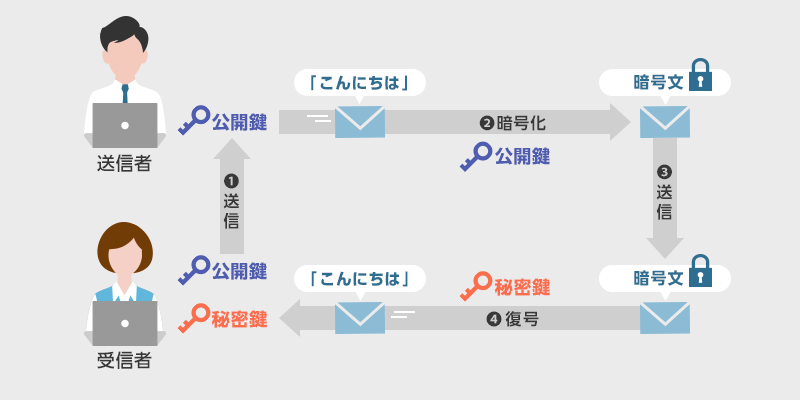

そんな疑問を払拭してくれるのがこの「秘密鍵」と「公開鍵」によって構成される公開鍵暗号方式です。公開鍵暗号方式とは、情報を通信する際に、送信者が誰でも利用可能な公開鍵を使用して暗号化を行い、受信者が秘密鍵を用いて暗号化されたデータを復号化するという手法を指します。

秘密鍵は特定のユーザーのみが保有する鍵で、この秘密鍵から公開鍵を生成することは可能です。しかし、公開鍵から秘密鍵を特定することは現実的には不可能です。公開鍵で暗号化されたデータは対応する秘密鍵でしか復号化できないため、秘密鍵さえ厳重に管理していれば、データの保護と情報漏洩の防止が可能となります。

流れとしては以下の通りです。

- 受信者が公開鍵を送信者に公開

- 送信者は受信者の公開鍵を使用してデータを暗号化

- 受信者は自分の秘密鍵を使用して暗号化されたデータを復号化

したがって、データを分散して管理していようと秘密鍵の持ち主以外からするとただの暗号文に過ぎず、内容を読み解くことは事実上不可能といえます。この仕組みは、個人情報を扱うVCsにとって非常に重要な概念であるでしょう。

DID

DID(Decentralized Identifier)とは、政府や企業といった中央集権型の組織による個人情報の管理から完全に独立した個人管理のIDのことです。日本語では「分散型ID」と呼ばれます。

従来の個人情報管理では、個人のデータは行政機関や企業によって一括的に収集され、管理されていました。例えば、行政機関は国民の身元を確認するためにマイナンバー制度を導入し、個人の税務情報や社会保障情報などを管理しています。同様に、GoogleやAppleを筆頭とする大手テック企業(いわゆるGAFA)では膨大な量の個人データを収集し、その情報をビッグデータ分析やターゲティング広告などの目的に利用して市場における絶対的な優位性を築いています。

一方で、近年になってこうした中央集権的な個人情報の管理についてはおもに2つの観点からその危険性が指摘されるようになっています。1つ目の観点はデータのセキュリティリスクです。ビッグデータ時代と呼ばれるように情報そのものが貴重な価値を有するようになった現代では、個人情報データがサイバー攻撃の標的となる可能性があります。

もちろんこうした公的機関や企業では個人情報の管理を徹底していますが、それでも巨大なデータベースでの情報管理ではハッキングのリスクも大きくなってしまうのが現状です。事実、毎年のように大手企業での情報漏えいが問題となっています。

2つ目の観点は個人の自由とコントロールの喪失です。中央集権的なプラットフォームに依存することで、個人は自らの個人情報やアイデンティティに対するコントロールを失う可能性があります。このまま一定の組織が強大な権力を持ち続ける構図が続くと、権力を乱用してクラウド上の個人情報や企業情報を検閲する組織が現れる可能性があります。むしろ世界の歴史を振り返ると、こうなっていくのが自然な流れなのかもしれません。

この観点については、X(旧Twitter)でユーザーID「@X」を使っていた男性が無断でユーザー名を変更された事件を思い出していただけると理解しやすいかと思います。

「@X」のユーザーID、元の持ち主から一方的に取り上げていたと判明 英テレグラフなど報じる – ITmedia NEWS

SNSにおけるハンドル名は、現実世界の戸籍のようなもので、インターネット空間上のアイデンティティを識別する重要な識別子です。Twitter社の社名変更に伴って発生したイレギュラーな事案であるとはいえ、長らく使用してきた個人の属性を勝手に変更するというのはプライバシー侵害や越権行為であるという見方もできるでしょう。

こうした現状を受けて、「データ所有者が自分のデータを制御および管理する権利」である「データ主権」の概念や「個人のアイデンティティ情報は、個人がデータ主権を有するべきである」という「自己主権型アイデンティティ(SSI:Self-Sovereign Identity)」の考え方が提唱され始めています。

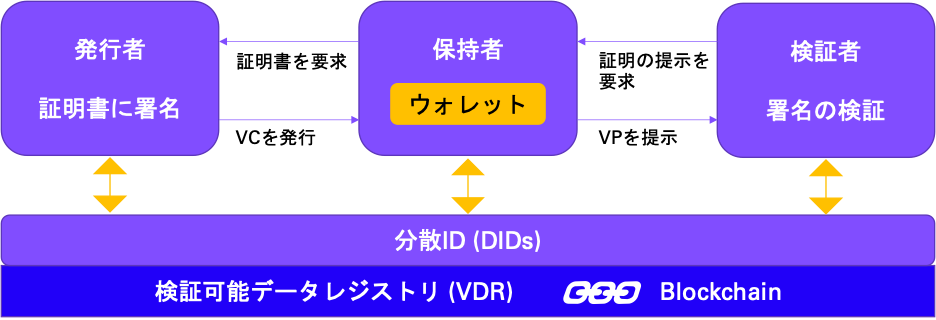

DIDは、SSIを実現するための技術の1つであり、従来の管理形態に関する問題を解決するために誕生した「自己主権型のID」です。従来の中央集権的なIDの管理ではなく、ブロックチェーンなどの技術によってデータを分散化するため、特定の管理者が存在しません。

したがって、個人が自身のIDを自分自身でコントロールし、必要な情報だけを必要な範囲で共有することができます。VCsでは、「保有者」という概念が出てきたかと思いますが、これはまさに個人がデータ主権を有している前提に立っていることを象徴しています。

なお、上の図ではDIDs(Decentralized Identifiers)という言葉が使用されていますが、これは分散型システム上に登録される個々の識別子のことを指します。デジタル上で個人を特定するための個々の情報を表現しているため、DIDsはDIDを形成する要素であるともいえるでしょう。

分散型IDと分散型識別子はどちらもDIDと略されることがあるため、混同を避けるために分散型識別子をDecentralized Identifiersとし、DIDsと表記するのが一般的になりつつあります。

ゼロ知識証明

最後にゼロ知識証明(ZKP:Zero Knowledge Proof)についても説明します。ゼロ知識証明自体はVCsに必要不可欠というわけではなく、それぞれ独立しているものの、両方を使うことでより効果的にVCsが実現できます。

ゼロ知識証明は、個人が特定の情報を持っていることを証明する際に、その情報自体を露呈せずに証明する手法です。これにより、プライバシーを保護しながらも、必要な情報の提供を可能にします。

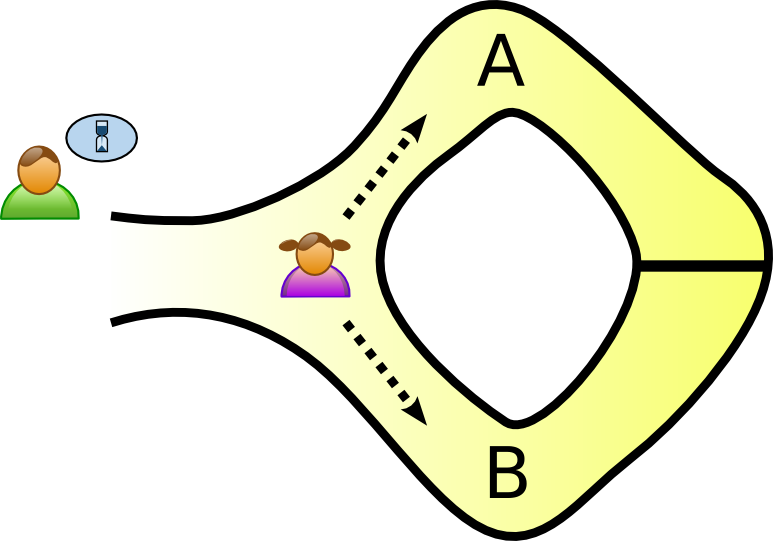

この概念を理解する際に役立つのが、ジャン=ジャック・キスケータらの論文「我が子にゼロ知識証明をどう教えるか(How to Explain Zero-Knowledge Protocols to Your Children)」で紹介されている「アリババの洞窟」です。

アリババの洞窟にはAとBの2つ道がある。太郎さんは洞窟の中にある秘密の抜け道を通るための合言葉を花子さんから教えてもらいたい。花子さんはこの合言葉を1万円で売ってくれると言っているものの、太郎さんは花子さんが本当に合言葉を知っていると確信するまでは支払うつもりはなく、花子さんも、太郎さんがお金を支払うまではそれを共有しない。

この両者硬直の状態を解決して取引を確実なものとするためには次のような証明手順を踏めば良い。 太郎さんは洞窟の外で待っている。花子さんはAかBどちらかの道で洞窟の奥へと進む(このとき太郎さんには花子さんがどちらを選択したかは見られない)。太郎さんは洞窟に入り、分岐点でAかBどちらかの道から戻ってくるよう花子さんに指示する。花子さんは太郎さんに言われた方の道から分岐点に戻る。1〜3を繰り返す。

この証明方法では、数回だけでは花子さんの運が良ければ推測が当たっただけの可能性もありますが、何度でも戻ってくることができるのであれば、花子さんが本当に暗号を知っている可能性は高まります。例えば、20回試行した後、花子さんが運だけで太郎さんの選んだ道から戻ってこられる確率は100万分の 1 未満となり、これは確率的な証拠となります。

ゼロ知識証明ではこうした仕組みによって、証明者は検証者にわずかな情報しか与えずにある命題を証明することができるというわけです。

なお、ゼロ知識証明には、検証者が証明者から受け取った情報をどのように検証するかによって、対話型ゼロ知識証明と非対話型ゼロ知識証明の2種類があります(各分類はブロックチェーンを活用する上でも知っておいて損にはならないものなのですが、そこまで説明すると長くなってしまうので割愛します)。

では、ゼロ知識証明はどういった場面で必要になるのでしょうか?例えば、20代前半の頃を思い出してみてください。コンビニでお酒を買おうとすると、20歳以上であることを証明するための身分証を提示するよう求められたのではないでしょうか?

「若く見えるってことね」というポジティブな方も中にはいらっしゃるかと思いますが、身分証には生年月日以外にも氏名や証明写真、住所といった重要な個人情報が記載されています。この情報を提示するということは免許証に記載された個人情報が漏洩するリスクに直結します。また、物理的な証明証を所持することで紛失や盗難のリスクも発生します。

一方で、現在のコンビニで主流となっている「年齢確認ボタン」はいわゆる自己申告制のシステムであり、本当は未成年なのにも関わらず酒類を購入することができてしまいます。

ゼロ知識証明を活用すれば、この両者のデメリットを解決できます。販売店としては20歳かどうかだけを確認できればよいので、レジストリに登録されている生年月日から「購入希望者が購入時点で20歳以上である」という客観的な事実のみをデジタル上で検証します。したがって、購入希望者は生年月日さえも一切提示することなく、年齢の(基準を満たしているという)証明ができます。

わかりやすく酒類の販売にフォーカスしながら説明しましたが、この仕組みは医療データや金融取引、マーケティングといったより機密性の高い個人情報を保護しながら、その仕組みを利便化することにも応用できます。「VCsによって提示するデータを個人が選択しながら、ゼロ知識証明でさらにその情報さえも直接相手には開示せずに活用することが可能になる」というふうにイメージしてもらえると良いでしょう。

VCsを実現するうえでの課題

発行者を拡充する

VCsを利用するためには、証明書情報の発行者が必要です。現在、発行に必要なアイデンティティ情報を大量に保有しているのは一部の企業や行政機関のみです。したがって、これらの組織が積極的に参入してくることがVCs普及の前提となってきます。

発行者の拡充によって様々な種類の証明書が提供されるようになると、今度は利用者のニーズに応じたサービスが提供されるようになるという好循環が生まれてくるでしょう。今はまだ充分に発行スキームが整備されている状態ではありませんが、一部の先進的な企業では実証実験を開始しているところもあり、徐々にそのレールが敷かれつつあります。

グローバルな相互運用性の確保

VCsで扱われる情報は、国外でも必要になってくる情報がほとんどです。また、パスポートなどを想像するとわかりやすいかと思いますが、こうした個人情報は外国滞在中に事件に巻き込まれた場合や怪我をした場合など、トラブルの際に必要不可欠の情報です。言葉の異なる海外において自分が何者であるかを具体的に証明できることは、生命線ともいえるでしょう。

したがって、国内でVCsに関する取り組みを進めていく際には、国際的なデータモデルに適応する必要があります。ガラパコスな制度となってしまわないように、将来的な国際標準化にも対応できるような柔軟な設計が求められます。

利用者の使いやすさと普及促進

VCsの利用が広がるためには、利用者が使いやすいシステムであることが不可欠です。当然ながら使いやすいインターフェースやユーザーエクスペリエンスの向上が求められます。また、VCsの普及には教育と啓発が欠かせず、利用者や関係者への積極的な情報提供とティーチングが必要です。

マイナンバーという国が推進する政策ですら、「情報流出が怖い」という理由や「申請が面倒」という理由によって普及までに多くの時間を費やしました。VCsは仕組みもさらに複雑であるために、利用者がVCsを利用するメリットや活用方法をしっかりと理解できるように、積極的にPRしていくことが重要になるでしょう。

VCsの活用事例

sakazuki

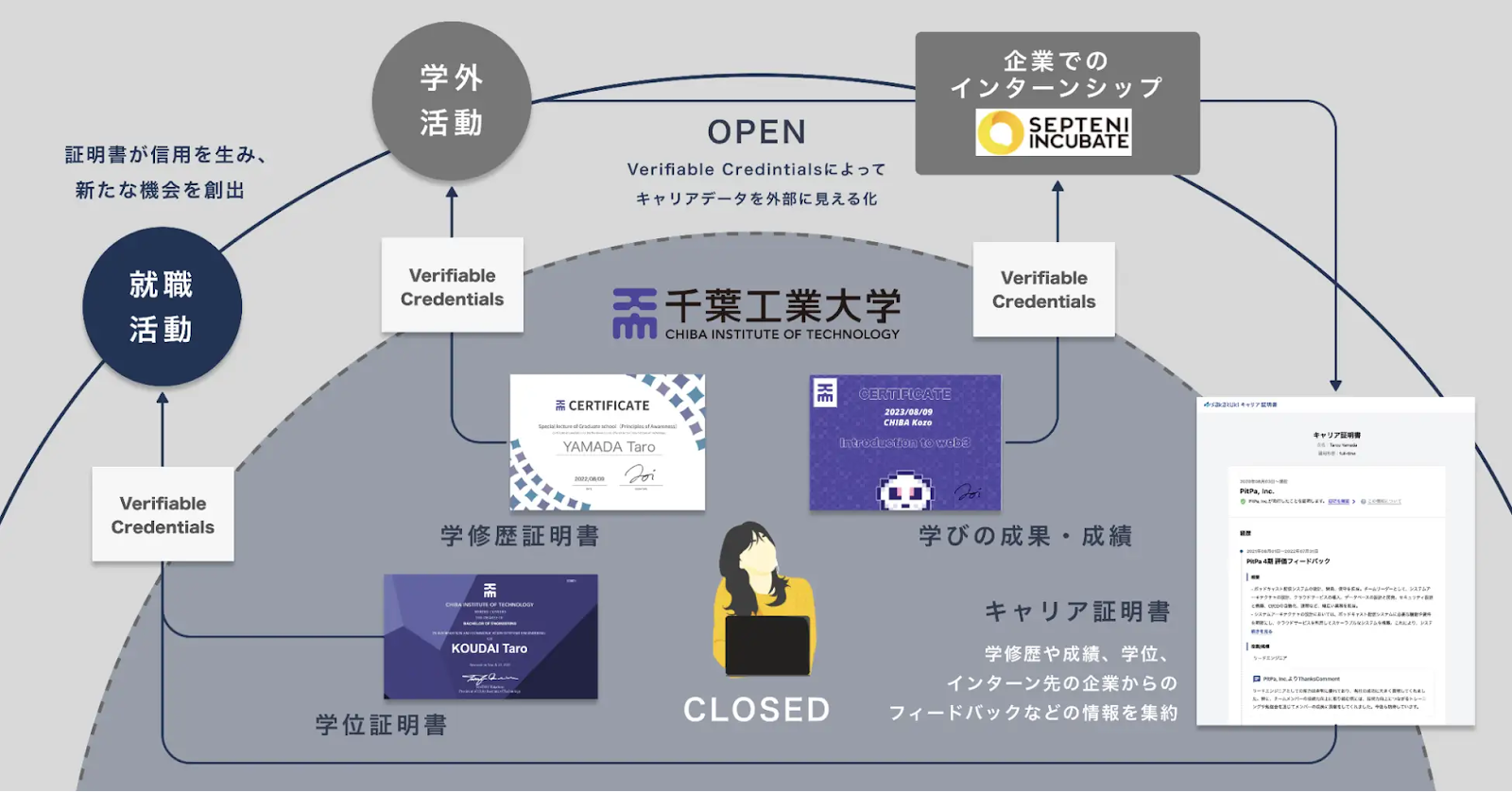

株式会社PitPaでは、同社のキャリア支援サービス「sakazuki」上で、学歴・学修歴・インターンシップでの実績などのキャリアに関するデータが学生個人に紐づく仕組みを実現しています。これにより、どのような過去の経験がキャリア選択に影響しているのかといった「学生の努力と成長のストーリー」が可視化されます。

一例として、千葉工業大学と共同で講義における成績データや取組の成果を「キャリア証明書」として可視化するというVCsの取り組みを行っています。本取り組みでは、参画したセプテーニ・インキュベート社のインターンシップでの実績や担当者からのフィードバックの記録も行いました。

実際にこの取り組みに参加した学生は、キャリア証明書を活用して他企業からの内定を獲得しており、新卒採用を行う企業にとっても、大学やインターン企業からの「お墨付き」は選考時においても良い判断材料となったようです。

同社は「PitPaは産学官との連携を一層強化し、教育機関と企業間の人材データの透明性担保と循環を促すことで、インターンシップのマッチング等を通じて学生の新たなキャリア形成機会を創出します。」としており、キャリア証明書によって学生、教育機関、企業の三者にメリットがもたらされることで、過去の成績や学修履歴を第三者によって証明できるだけでなく、学生が自らのキャリアをより主体的に選択できるという就職活動のパラダイムシフトも促進するでしょう。

また、同社では他にもLIFULL Tech Vietnam社やNTT社、アッドラスト社やXtraveler社など様々な企業に提供し、キャリア証明書の発行を行っています。近い将来、あなたの働く職場でも「sakazuki」でキャリア証明が出来る日も近いかもしれませんね。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ

2021年12月にデジタル庁から公開された新型コロナワクチン接種証明書アプリもVCsの一種と捉えることができるでしょう。ニュースなどでも大々的に報道されていたため、実際に使用したことがあるという方も多いのではないでしょうか。

このアプリは、「SMART Health Card(SHC)」と呼ばれる健康証明書用の規格を採用しています。SHCという規格はMicrosoft、Amazon Web Services、Oracle、Salesforceといった名だたる企業が参加しているイニシアチブである「Vaccination Credential Initiative(VCI)」が推奨するフォーマットであるため、国内向けだけでなく、海外向けに対応した形式の証明書を発行することができます。

SHC自体はすでにカナダでは正式採用されており、アメリカにおいてもワクチン接種記録のデジタル証明書のデファクト・スタンダードとなるなど国外で普及し始めているデジタル証明書の認証基準です。元々、日本政府の発行する証明書はパスポート同様、他国からはそれなりに信頼されてはいますが、SHCを採用することで、デジタル上においてもその信頼性が担保された接種証明書となりました。

アプリ自体は国内外で接種証明書が必要な状況が少なくなったになったことから、2024年3月31日をもってサービスの提供は終了しているものの、累計アプリダウンロード数は約1,566万回(2024年2月20日時点)と、国内のVCsの事例としては最も大規模に行われた事例といえるでしょう。

My DID

Digital Platformer株式会社は、大阪府豊能町において分散型IDを活用した「MyDID」という先進的なサービスを提供しています。これは日本においては初となるブロックチェーン技術を採用したDIDの事例です。

MyDIDは「とよのんウォレット」と呼ばれる町内でデジタル地域通貨やプレミアム付き商品券の取引・管理ができるアプリと連携することでスムーズな購入と、個人によるデジタルアイデンティティの管理を行うことが出来ます。また、「とよのんコンシェルジュ」という地域経済活性化サービスでは、MyDIDを利用することで、地域通貨の導入や地域イベントへの参加が促進され、地域コミュニティの活性化に貢献しています。

同社は、デジタル先進国であるエストニアの電子データ共有システム「X-Road」をモデルにMyDIDを活用した先進的なサービスを提供し、豊能町のスマートシティ構築に貢献しています。現在はDIDのみの提供にとどまっていますが、将来的には様々な企業で発行しているID/Passの統合というVCs的な構想も発表しており、新たなVCs事例になる可能性もあります。今後のサービス展開からも目が離せません。

まとめ

本記事では、VCsの基本的な仕組みや活用事例、周辺知識を解説しました。完全なデータの自己主権が実現するにはまだまだ解決すべき課題もあるため、数年でVCsが一般的な認知を獲得していくのは難しいでしょう。

一方で国内外でVCsを活用したプロジェクト事例は増えており、技術の進歩とともにそのユースケースや参入企業も多様化していくことでしょう。今はまだ開発段階の技術ですが、今後のさらなる実用化に期待しましょう。

トレードログ株式会社では、本記事でも取り上げたブロックチェーンに関するサービスを展開しております。非金融分野におけるブロックチェーンシステムの開発・運用や、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)