暗号資産やビットコインのブームで突如として有名になった「ブロックチェーン」ですが、この技術がどういったものなのか説明できるという人は多くはないのではないでしょうか?

元々は暗号資産の取引のために生み出されたブロックチェーンですが、金融機関や製造業、医療、サプライチェーンなど、大手企業の基幹システムや新規事業において、その非中央集権性・透明性・耐改ざん性が高く評価され、現在では金融のみならず、幅広い産業でビジネス活用が急速に進んでいます。

本記事では、ブロックチェーン開発を専門とする当社が、企業の新規事業担当者の皆様が、この革新的な技術を自社ビジネスにどう活用できるのか、その基礎知識から具体的な導入ユースケース、メリット・デメリット、そして直面しうる課題とその解決策まで、実践的な視点から徹底解説します。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーン=正確な取引履歴を維持しようとする次世代データベース

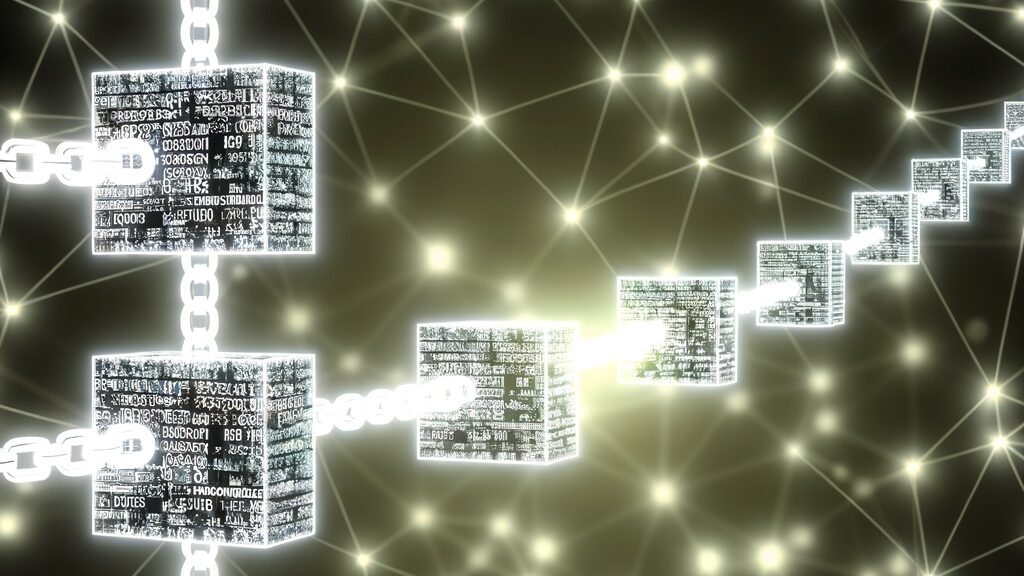

ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、一言で説明すると「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。

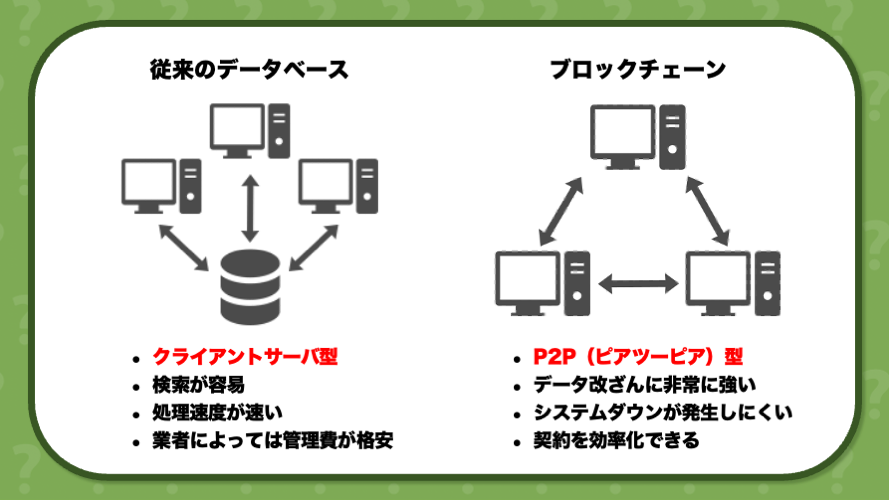

取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でも特に、データ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。

ブロックチェーン導入で得られるビジネス上のメリットとは?その特性がもたらす価値

ブロックチェーンの概要を聞いても「何がすごいの?」とピンとこない方もいるかと思います。ブロックチェーンのメリットを理解するためには、従来のデータベースとは大きく異なるデータの保存・管理方法に着目すると良いでしょう。

これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っています。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、企業保有のサーバがハッキングにあった場合には、基幹システムが停止したり、顧客データが流出してしまう懸念があります。

これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバ障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。

また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。

こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。

ではこれらのメリットをもたらすブロックチェーンにおけるデータの保存とは、一体どのような仕組みで実現しているのでしょうか?ここからはブロックチェーンの仕組みについて、技術的な側面から解説していきます。

ビジネスパーソンが知っておくべきブロックチェーンの仕組み

ブロックチェーンは、その名の通り「ブロック」を「チェーン」のように順番に繋いだ形をしています。「ブロック」とは1MB分の「トランザクション(価値の移転が記録された取引データ)」に様々なメタ情報を付与したものです。

身近なものに例えるなら、ブロックは引き出しがいくつか付いているタンスのようなものだといえます。一つのタンスの中には複数の同じ大きさの引き出しがあり、その中にはさらに、紙の契約書や現金が入っている、というようなイメージです。

タンスの中に契約書や現金をしまいこんだら、次に考えるべきことは、「どこに何があるかを正しく把握」して「泥棒に盗まれないようにしっかりと鍵をかけておく」ことでしょう。これらの機能を果たしているのが、「チェーン」と例えられる、ブロックチェーンの記録・保管形式です。

具体的にいうと、各ブロックには日付(タイムスタンプ)に加えて、「ハッシュ値」「ナンス」と呼ばれるメタ情報が付与されており、これらの情報をもとにして、ある一定のルールのもとで前のブロックと後ろのブロックがまるで「鎖」のように連結されています。このメタ情報から作られる鎖こそが、ブロックチェーンの圧倒的なセキュリティと耐改ざん性を実現する中核であり、金融取引、サプライチェーン管理、デジタルID認証といった高度なセキュリティと信頼性が求められる分野でブロックチェーンが選ばれる理由です。詳しく見てみましょう。

ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。つまり、あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。

新しいブロックを生成する場合、必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。

タンスの例でいえば、1番目のタンスの鍵を2番目のタンスの中に入れて、2番目のタンスの鍵を3番目のタンスの中に入れて・・・としているイメージです。

また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。

例えば、代表的なブロックチェーンであるビットコインでは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出す行為(=マイニング)によって、取引情報をチェックして承認するというアルゴリズムをとっており、最初にマイニングを成功させた人に新しいブロックを追加する権利とともにインセンティブである暗号資産が与えられます。

ブロックチェーンではデータベースのような管理者を持たない代わりに、経済的インセンティブなどを用いることで、ノード間で取引情報をチェックして承認を行っているのです。このように中央的な管理者を介在せずに、データが共有できるので参加者の立場がフラット(=非中央集権)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。

※なおマイニングは、すべてのブロックチェーンで必要とされる仕組みではなく、ビットコインやライトコインなどのブロックチェーンで必要とされる仕組みです。別のコンセンサスアルゴリズム(詳しくは後述)を採用しているイーサリアムでは、別途「ステーキング」という仕組みにより、取引のデータを検証してブロックに保存しているという点には注意が必要です。

ブロックチェーンの周辺技術

ブロックチェーンでは分散管理の他にも、コンセンサスアルゴリズムやP2P(Peer to Peer)通信、公開鍵暗号方式など新旧様々な技術が利用されており、それらを繋ぐプラットフォームとしての役割を果たしているのがブロックチェーンというわけです。ここからは個別の技術についても解説します。

コンセンサスアルゴリズム:ブロックチェーンを支える合意形成メカニズム

ブロックチェーンではノード間で取引情報をチェックして承認を行うと説明しましたが、この参加者同士が取引に関わる契約内容を正確な情報であるかどうか決めていく承認ルールのことをコンセンサスアルゴリズムと呼びます。

なんだか定義だけでは理解しづらい概念ですよね。ではこれを理解するために、友人たちとピザのトッピングを決める場面を想像してみましょう。

あなたと友人2人がピザを注文することになりました。あなたは「アメリカン」、友人Aも「アメリカン」、友人Bは「イタリアン」を選んだとしましょう。あなたはこんなとき、どうやって意見をまとめますか?最も一般的な方法は、多数決でしょうか。その場合、「アメリカン」が2票で最多なので、ピザのトッピングは「アメリカン」に決まります。この意見をまとめる方法、ここでは「多数決」がコンセンサスアルゴリズムにあたります。

これをブロックチェーンの文脈に置き換えてみましょう。ブロックチェーン上のノードは、取引内容や新しいブロックを承認する際にコンセンサスアルゴリズムを用いて合意を形成します。ハッカーや不正行為からコミュニティを守るため、あるいは分散的な組織運営をするために、多数決だけではなく、「Proof of Work(PoW)」や「Proof of Stake(PoS)」といったさまざまなアルゴリズムを開発しています。

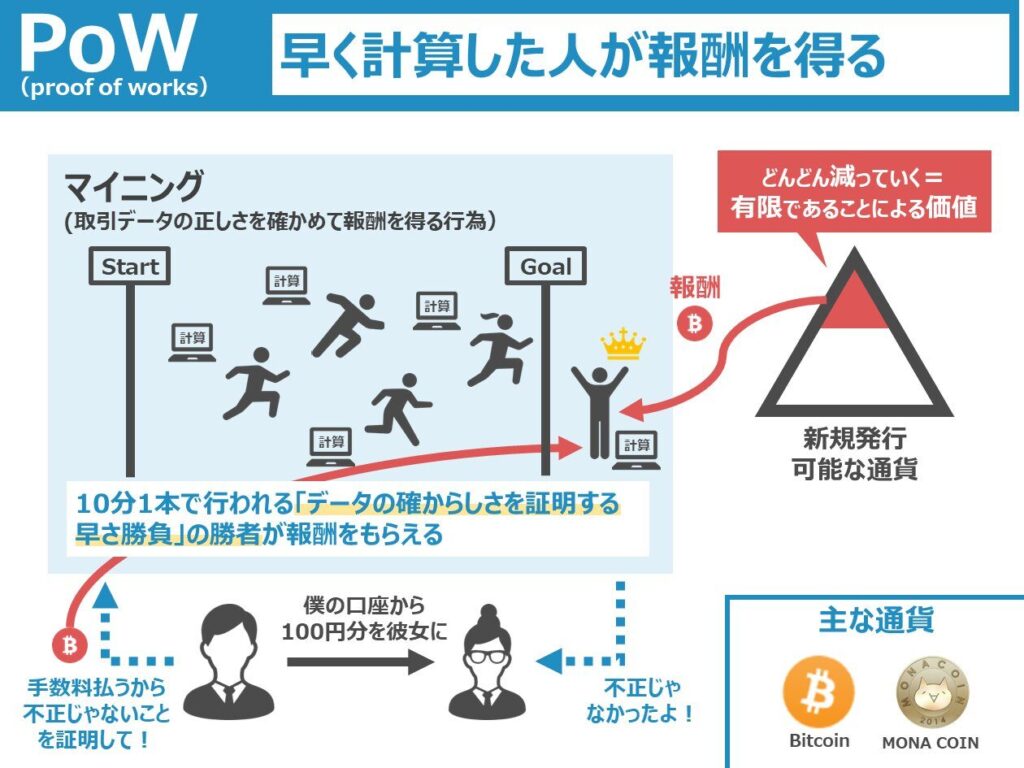

Proof of Work(PoW)は、膨大な計算処理によって解答を見つけることが必要なアルゴリズムです。みんなで難しいクイズを解いて、最初の正解者が食べたいピザを選ぶイメージです。最初に正解を導き出したノードが次のブロックを承認し、他のノードもそれを確認して合意が形成されます。かの有名なBitcoin(ビットコイン)はこのアルゴリズムを採用しています。

よく、「ブロックチェーンの報酬は誰が用意しているの?」という疑問を聞きますが、PoWを採用している暗号資産は上述の通り、報酬が発生するのは暗号資産を生み出すマイニングのタイミングなので、強いて疑問に答えるのであれば、「暗号資産の採掘を行った者自身」ということになるでしょうか。なんだか不思議な話ですね。

少し具体的に見てみましょう。PoWでは、ブロックの生成過程で、ブロックのメタ情報(「Hash」「nonce」「Target」)を用いた計算作業をノードに課しています(先に見た「マイニング」のことです)。

平たくいえば「ある条件を満たす数字を見つけましょう」という計算ですが、この問題を解くためには莫大なコンピュータの電気代がかかるため、簡単にはブロックをつくることはできません。とはいえ、ビットコインではブロックを無事に生成できると報酬として暗号資産を手に入れることができるため、多くの人がブロックづくりに挑戦し、同時に複数のブロックが生まれてしまうこともあります(「フォーク」と呼ばれる事態)。

そこで2点目として、PoWでは、複数のブロックが生まれた場合は「最も長いチェーンに含まれるブロックが正しい」という基本原理を採用しています(ナカモト・コンセンサス)。

このように、PoWを採用しているブロックチェーンでは独特かつやや複雑な仕組みによってブロックが生成されています。

一方、Proof of Stake(PoS)は、ノードが所有する仮想通貨の量に応じて承認権を与えるアルゴリズムです。友達がピザを注文する際、いちばん多くお金を出した人の意見を重視するような仕組みです。Ethereum(イーサリアム)やSolana(ソラナ)といった有名なブロックチェーンで採用されています。

ほかにもProof of Importance(PoI)やProof of Consensus(PoC)といった様々なコンセンサスアルゴリズムが存在します。コンセンサスアルゴリズムは異なるノード間で合意を形成し、正しい情報を保持するための鍵となる重要な要素です。そのため、それぞれの弱点や課題を補うようにして新たなコンセンサスアルゴリズムが誕生しており、その進化は今後も続いていくでしょう。

P2P(Peer to Peer)通信:ブロックチェーンの「非中央集権性」を実現する基盤技術

ブロックチェーンに利用されている最も代表的な関連技術が「P2P(Peer to Peer、ピアツーピア)通信」です。

P2Pとは、パーソナルコンピューターなどの情報媒体間で直接データの送受信をする通信方式のことで、従来のデータベースの「クライアントーサーバ型」と対比されます。

クライアントーサーバ型では、情報媒体間でデータの送受信を行う際に、データ共有を行う媒体間で直接通信せず、第三者媒体をサーバとして経由するため、どうしても中央管理者の存在が不可欠でした(Google ChromeやAWSをイメージするとわかりやすいでしょう)。

これに対して、P2Pでは媒体間で直接やり取りを行うために、第三者のサーバを必要としません。したがって、ブロックチェーンの最大の特徴でもある「非中央集権性」は、まさにこのP2Pによってもたらされたものといえます。

実際に、P2Pは第三者を介さない個人間での送金手続きや小売電気事業者を通さない個人間での電力取引、無料インターネット電話サービスの先駆けともいえるSkypeなどに用いられています。

公開鍵暗号方式:ブロックチェーンのセキュリティを担保する情報管理の要

ブロックチェーンの仕組みでは、トランザクションが取り出される際に「秘密鍵暗号方式」と呼ばれる方法でトランザクションへの「署名(秘密鍵で暗号化する)」が行われることで、トランザクション自体のセキュリティが担保されています。

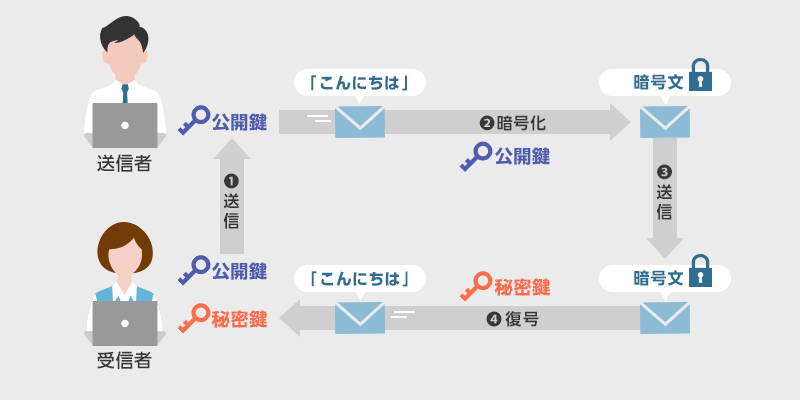

公開鍵暗号方式とは、情報を通信する際に、送信者が誰でも利用可能な公開鍵を使用して暗号化を行い、受信者が秘密鍵を用いて暗号化されたデータを復号化するという手法のことです。

秘密鍵は特定のユーザーのみが保有する鍵で、この秘密鍵から公開鍵を生成することは可能です。しかし、公開鍵から秘密鍵を特定することは現実的には不可能となっています。公開鍵で暗号化されたデータは対応する秘密鍵でしか復号化できないため、秘密鍵さえ厳重に管理していれば、データの保護と情報漏洩の防止が可能となる仕組みです。

通常、この秘密鍵は各アカウントごとに一つだけ付与されるもので、この鍵を使うことでアカウントに紐づいた様々な権限を利用することができます。暗号化技術において、秘密鍵は暗号化されたデータを復号したり、デジタル署名を作成したりするために使用される重要な情報です。この鍵自体が盗まれてしまうと、個人アカウント内の権限を第三者が悪用できてしまうことになるため、秘密鍵の流出はブロックチェーンのセキュリティを語るうえで避けられない問題となっています。

ブロックチェーンの種類:「パブリック型」「コンソーシアム型」「プライベート型」

暗号資産の世界だけでなく、さまざまな業界で活用が始まっているブロックチェーンにはビットコインの基幹技術として生まれた「パブリック型」に加えて、「コンソーシアム型」そして「プライベート型」の3種類が存在します。

細かな違いはありますが、主にはネットワーク内における取引内容の公開範囲、または管理者の有無によって分類することが可能です。

パブリック型ブロックチェーンは、不特定の参加者により運営され、管理者が不在であるという特徴を持ちます。また、パブリック型の場合は、誰もがブロックチェーンのマイニングを行うマイナーとなれます。

他方、コンソーシアム型/ライベート型ブロックチェーンでは、参加者は一部の企業等に限定され、また、コンセンサスアルゴリズムによって許可された管理者がネットワークの管理にあたります。この形式下では、管理者の許可を受けた者だけがマイナーとなります。

このようにコンソーシアム/プライベート型のチェーンは、分散化という観点では、ブロックチェーンを使う意義が薄く、ややメリットに欠けるでしょう。しかし、ノードの参加者が限定されているため、企業向けのエンタープライズ用途に好まれています。

また、ブロックチェーンの分類には、パーミッションド型/パーミッションレス型の区別もあります。これは、取引を承認する参加者の身元が明らかにされるなどして、ノードとして参加するのに許可(=permission)が必要か否かで分類を行ったものです。

パブリックチェーンは参加者に制限がなく、許可を必要としないため、自由参加型(Permissionless型)とも呼ばれます。一方、プライベートチェーンやコンソーシアムチェーンは特定ユーザーのみ参加することが許されるため、許可型(Permissioned型)とも呼ばれます。

それぞれのタイプごとの解説や、コンソーシアムとプライベート間の違いについては、以下でより詳しく解説しています。

開発基盤としてのブロックチェーンプラットフォーム

ブロックチェーンを活用したプロダクト・サービスの開発には、開発の実装基盤となるプラットフォームが不可欠です。ブロックチェーンのプラットフォームには、用途に合わせて数多くの種類があります。代表的なブロックチェーンプラットフォームは、次の通りです。

| プラットフォーム | 対象 | 用途 |

|---|---|---|

| Ethereum(イーサリアム) | エンタープライズ向け(toC企業) | NFTなど |

| BNB Chain(ビーエヌビーチェーン、旧BSC) | エンタープライズ向け(toC企業) | DApps、NFTなど |

| Polygon(ポリゴン) | エンタープライズ向け(toC企業) | NFT、DAppsなど |

| Symbol(シンボル) | エンタープライズ向け(toC企業) | ゲーム、DAppsなど |

| SOLANA(ソラナ) | エンタープライズ向け(toC企業) | ゲームなど |

| Ripple(リップル) | エンタープライズ向け(銀行) | 銀行間送金(特化) |

| Corda(コルダ) | エンタープライズ向け(toB企業) | 銀行間送金、企業間プラットフォームなど |

| GoQuorum(ゴークオラム /ゴークォーラム) | エンタープライズ向け(toB企業) | 企業間プラットフォームなど |

| Hyperledger Fabric(ハイパーレジャーファブリック) | エンタープライズ向け(toB企業) | 企業間プラットフォームなど |

| Bitcoin Core(ビットコインコア) | 個人向け | 個人間送金 |

上表のように、10種類のプラットフォームを用途の観点から分類すると、大きく次の4つに分けることができます。

1 toC企業向け:ゲームなどの開発に向いている

2 toB企業向け:業界プラットフォームなどの開発に向いている

3 銀行向け:銀行間送金に特化している

4 個人向け:ちょっとした送金の手段として使われる

例えば、あなたが製造業の会社で事業責任者をしており、ブランド戦略の一環で製品のトレーサビリティ(追跡可能性)を担保することで偽造品対策や競合製品との差別化を行いたいと考えているのであれば、toB企業向けプラットフォームであるCordaやGoQuorum、Hyperledger Fabricを開発基盤としたプロジェクトを推進していくのがお勧めです。あるいは、自社経済圏を構築するためにトークン発行を前提としたプラットフォームを構築したいのであれば、開発基盤はEthereumのほぼ一択でしょう。

ブロックチェーンはその開発基盤によってターゲット層や情報秘匿性、搭載している機能に違いがあります。したがって、自身が推進するプロジェクトに向いているプラットフォームを把握し、その特性を理解しておくことは、開発者だけではなくビジネスサイドの担当者にとっても有益です。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

ブロックチェーンの市場規模と将来予測

ブロックチェーンの国内市場規模に関するマーケット予測で最もポピュラーな資料は、平成28年4月28日付で経済産業省の商務情報政策局 情報経済課が発表した「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備 (ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査)報告書概要資料」でしょう。

この資料は、市場がまだ大きく形成されていない初期に発表されたこと、発表元が経済産業省であることから、複数の書籍や論文等でも引用され、ブロックチェーンの潜在的可能性に対する期待を膨らませる一つの要因になりました。

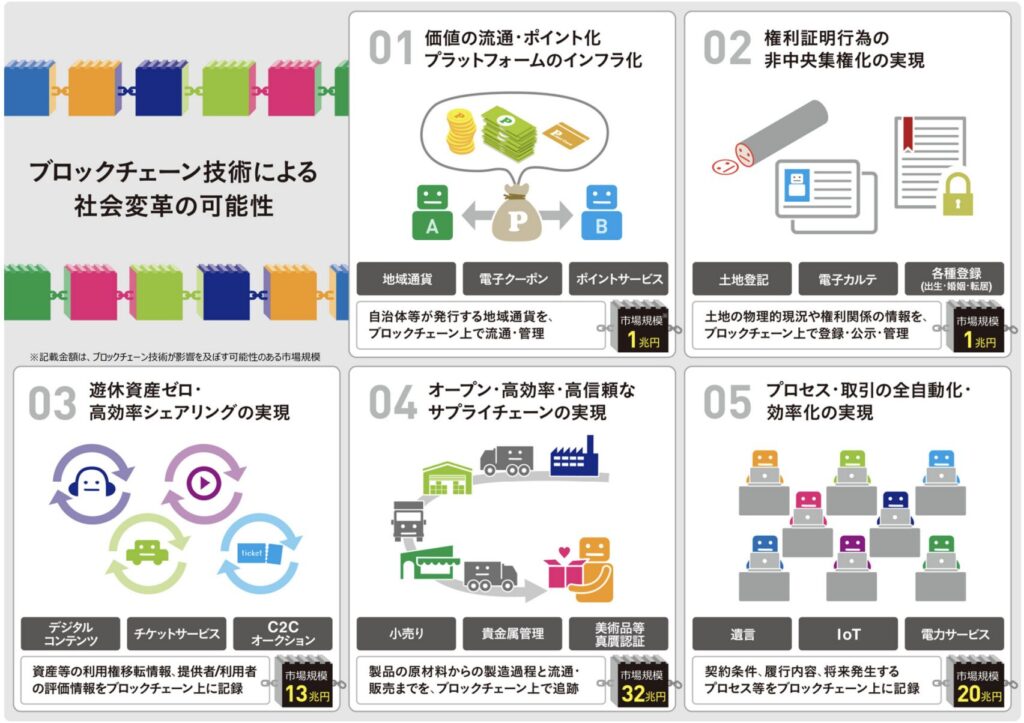

同資料では、大きく次の5つのテーマでブロックチェーンの社会変革・ビジネスへの応用が進むとした上で、それら5つのインパクトの合計として、将来的に国内67兆円の市場に影響を与えると予想されています。

- 価値の流通・ポイント化・プラットフォームのインフラ化

- 権利証明行為の非中央集権化の実現

- 遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実現

- オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの実現

- プロセス・取引の全自動化・効率化の実現

実際に、経済産業省が「ブロックチェーンは将来的に国内67兆円の市場に影響を与える」との予測を発表してから9年が経過した今、ブロックチェーンの応用可能性の広さとそのインパクトの大きさは資料の示す通りとなっています。

1はSTOなどのトークン活用、2は不動産領域における登記などの権利証明、3は医療プラットフォームや電子政府、4は国際海運における物流プラットフォーム、5はDEXに代表されるDAO(自律分散型組織)、といった具合に、既存の産業をDX(デジタルトランスフォーメーション)する形での市場拡大が進んできました。

また、この資料の他にも2022年1月28日に株式会社矢野経済研究所が発表した「2021 ブロックチェーン活用サービス市場の実態と将来展望」や株式会社 xenodata lab.が発表している「ブロックチェーン業界AI予測分析サマリー」においてもその成長性については高い評価が下されています。

このように、ブロックチェーンは統計の調査主体にかかわらず、ここ数年で大きな市場成長が見込まれており、今後は金融分野にとどまらないあらゆる社会側面に広がっていくものと考えられます。

市場規模に関するより詳しい解説や世界の市場規模、成長の理由についての考察は下記の記事をご覧ください。

ブロックチェーン技術のユースケース

ブロックチェーン技術は、その分散性や耐改ざん性といった特性を活かして、金融サービスのみならず様々な分野で応用が進みつつあります。ここからは2024年現在に金融分野以外で活用されている主なブロックチェーンの適用先をご紹介します。

偽造品対策

「データが改ざんされにくい」ということは「データが結びつく対象が本物である」と証明できるということです。この性質を利用しているのがブランド保護・偽造品対策の分野です。

従来のブランド保護には、製品ごとに付与されたシリアルナンバーが記載されたギャランティカードを発行する形式が主流となっています。

この形式では、店舗側はシリアルナンバーをもとに購入者名、購入した品物、購入日を管理しているため、正規品か否かを照合することが可能になっています。また、バッグや財布などを修理に出す際に提示することで、正規店でのサポートが受けられるという利点もあります。

一方で、最近ではギャランティカードの偽物も出回るようになってきています。ギャランティカードはただの数字が印刷されたカードに過ぎず、直接製品に刻まれているわけではありません。そのため、番号が実在するものであれば、いくらでも複製できてしまうのです。

それに対してブロックチェーンによるデータ管理では、リアルの製品にかざすだけでデータ通信が可能な、安全性の高い「NFC(Near Field Communication)」「RFID(Radio frequency identifier)」といった技術と合わせて使用することで、ユーザー自身がブロックチェーン上の安全なデータにアクセスし、唯一無二の価値をもつ正規品であることを確認できます。

こうした手軽に導入でき、高いパフォーマンスを発揮するブロックチェーンは近年、様々な業界で真贋証明プラットフォームの中核技術として利用され始めています。現在は主に高級な製品へ用いられることが多いですが、食品や、健康や美容など人体に直接関わる領域では、比較的安価な製品に対してもブロックチェーンを導入した対策が取られるかもしれません。

詳しくは以下の記事で解説しています。

医療・ヘルスケアデータの管理

医療・ヘルスケア分野は非金融ブロックチェーンの導入が進む業界の一つです。昨今の日本では、高齢化や医療サービスの充実に伴い、日本人の平均寿命と健康寿命の差は約10年もあります。そのため、年々医療サービスの仕事量が増加しており、この状況を放置すると医療サービスの需要と供給のバランスが崩れ、医療崩壊を引き起こしかねません。

こうした現状を踏まえて医療業界では、予防医療に力を入れ医療崩壊を防ごうという考えが広まっています。予防医療の真価を発揮させるには、ヘルスケアデータを患者・医療施設・医療施設の間でシームレスに共有してうまく活用できるようにするシステム変革が必要です。

一方で医療で扱う情報は、個人情報の中でも特に高い秘匿性が要求されます。したがって、中央集権型のシステムと同等かそれ以上のセキュリティ要件を満たしながら情報を分散管理できる仕組みが必要です。こういった点において、ブロックチェーンはその要件にマッチしているため、国内外で多くの注目を集めています。

とくに行政サービスデジタル化の先駆けとして知られる国家・エストニアではヘルスケア分野における取り組みにはブロックチェーンを用いて安全かつ迅速なデータ管理を行っており、現在では処方箋の99%がオンラインで発行されているなど、国家レベルでもブロックチェーンの導入が行われています。

詳しくは以下の記事で解説しています。

エネルギーデータのトラッキング

大手企業の中には、ブロックチェーンを用いてエネルギーの調達由来や、再生可能エネルギーによって削減された温室効果ガスの排出量をリアルタイムに監視・記録する動きが広がりつつあります。背景にあるのは、「環境に配慮している」とする企業の姿勢に対して、具体的な証拠となるデータの透明性と信頼性が強く求められているという社会的な要請です。

たとえば企業が「再エネ100%で運営している」と掲げたとしても、その電力が実際に再生可能エネルギー由来であることを証明するのは容易ではありません。送配電網では再エネと非再エネが混在するため、再エネ由来という主張が独り歩きしやすく、いわゆる“グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)”に繋がるリスクが存在します。

こうした中、ブロックチェーンの透明性と非改ざん性を活用することで、エネルギーデータに「信頼できる履歴」を付与し、環境価値の正当性を担保する試みが進んでいます。

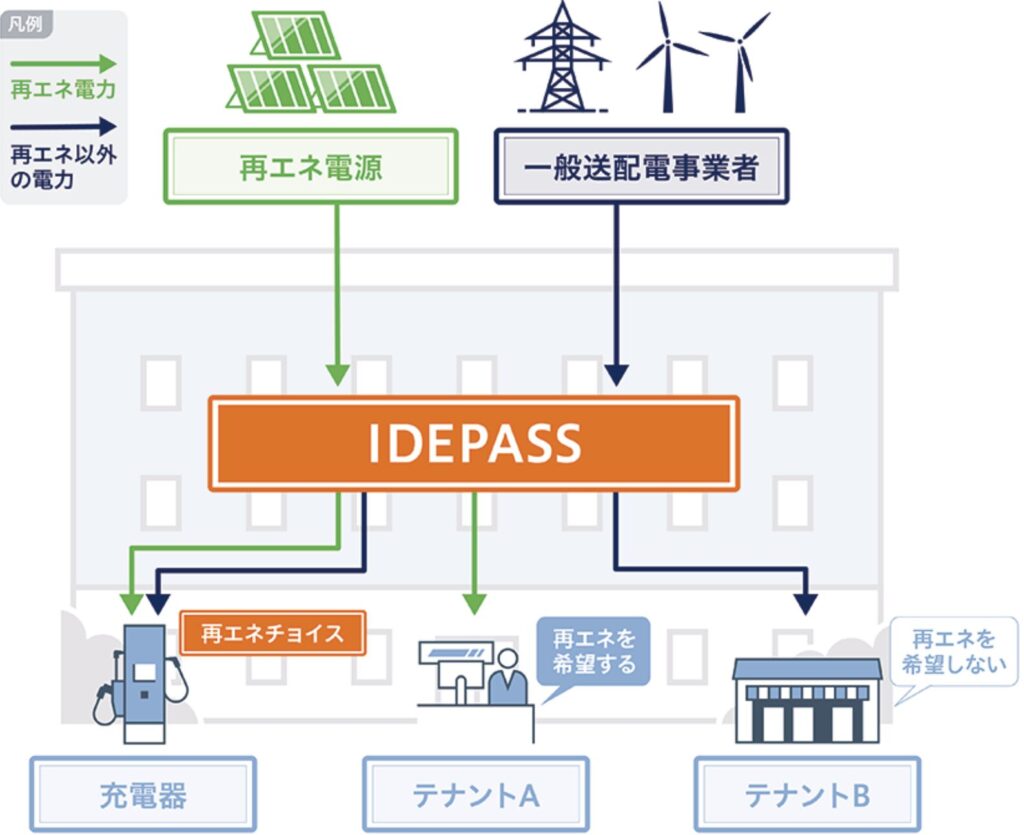

出光興産株式会社とトレードログ株式会社が共同開発した再エネ電力色分け・供給システム「IDEPASS™」およびEV向け充電システム「再エネチョイス™」はその代表例です。2023年4月から開始されたこの実証では、種子島空港や南種子町役場などの施設において、供給される電力を分電盤単位の細かさで再エネと非再エネに分別し、利用者がどちらの電力を使用するかを選択可能にしています。

従来の電力供給モデルでは、施設単位での電力契約はできても、テナントや部屋ごとに電力の由来を選ぶことは不可能でした。また、一般的な電力取引は30分単位で記録されるため、EV充電のような数分間の利用では実際に何の電源を使ったか追跡できませんでした。

これに対しIDEPASS™では、ブロックチェーンを用いて1分単位の高精度な電力取引記録を実現。再エネ発電から消費に至るまでのプロセスをリアルタイムで捕捉し、ユーザー自身が「再エネを使う」という選択を能動的に行える仕組みを提供しています。カーボンクレジットの創出においても、ブロックチェーンで記録されたトレーサブルな電力データが、排出削減の正当性を裏付ける情報基盤として活用されることが期待されます。

このように、エネルギーデータのトラッキングにブロックチェーンを活用することで、企業は「環境に配慮している」ことを単なる主張ではなく、客観的に証明された事実として社会に示すことが可能になります。今後、こうした取り組みが企業の信頼や投資判断に直結する重要な要素として、ますます広がっていくでしょう。

エネルギーデータのトラッキングに関しては下記の記事でも詳しく解説しています。

自己主権型アイデンティティ(SSI)の実現

近年、中央集権的な個人情報の管理については「データのセキュリティリスク」「テータ主権」の観点から批判的な見方が広がりつつあります。そんな時代において、行政機関やGAFAなどの大企業によるデータの一括的管理に対抗する手段としてブロックチェーンが注目されています。

ブロックチェーンを用いたデジタルアイデンティティの管理では、情報を分散的に管理し、公開鍵暗号方式によってデータの安全性を担保しているため、個人のデータ主権を保ちながらオンライン上での個人情報のやり取りを可能にします=「自己主権型アイデンティティ(SSI)」。

そして、ブロックチェーンは、VCs(Verifiable Credentials)やDID(Decentralized Identifier)、ゼロ知識証明といった技術と組み合わさることで、その利点を余すことなく活用できます。実際に、ブロックチェーンを採用したデジタルアイデンティティのプロジェクト事例は増えており、技術の進歩とともにそのユースケースや参入企業も多様化していくことでしょう。今はまだ開発段階の技術ですが、今後のさらなる実用化に大きな期待が寄せられます。

自己主権型アイデンティティや関連技術については下記の記事で詳しく解説しています。

ブロックチェーンの応用領域拡大を支える技術発展

暗号資産領域から非金融領域へといたるブロックチェーンの応用領域の拡大は、技術発展に伴って進んできました。本記事では、ブロックチェーンでの応用が検討される、スマートコントラクトとトークン化(Tokenization)の2点について、簡単に説明します。

スマートコントラクト

スマートコントラクトとは、ブロックチェーンシステム上で規定のルールに従い、トランザクションや外部情報をトリガーに実行されるプログラムあるいはコンピュータプロトコルのことです。

1994年にNick Szabo(ニック・スザボ)という法学者・暗号学者によって提唱され、エンジニアのVitalik Buterin(ヴィタリック・ブテリン)がEthereum基盤上で開発・提供し始めました。

「契約(コントラクト)の自動化」を意味するスマートコントラクトは、事前定義から決済に至るまで、一連の契約のスムーズな検証、執行、実行、交渉を狙いとしています。

スマートコントラクトの仕組みは、しばしば「自動販売機」を例に使って説明されます。

自動販売機はその名の通り、人の手を介さずに自動で飲料を販売する機械であり、①指定された金額分の貨幣の投入、②購入したい飲料のボタンの押下、という2つの条件が満たされることで自動的に「販売契約」が実行されます。

自動販売機自体はとてもシンプルな仕組みですが、「契約の事前定義→条件入力→履行→決済」という一連の流れを全て自動化しているという点でスマートコントラクトの好例といえるでしょう。

なお、スマートコントラクトのブロックチェーン上での呼称は基盤によって異なります。たとえば、Etheruemであればそのまま「スマートコントラクト」と呼ばれていますが、HLF(Hyperledger Fabric)では「ChainCode」と呼ばれています。それぞれ名称は異なるものの、同じくブロックチェーン基盤上でのスマートコントラクトサービスを指している点には注意が必要です。

ブロックチェーンの文脈では、FinTech(フィンテック)における送金業務の自動化やDEX(分散型取引所)、非金融領域では投票システムや国際貿易プラットフォームなど、多岐にわたる形でスマートコントラクトがビジネスプロセス上に実装されており、取引プロセスのデジタル化・自動化による取引コスト削減が期待されています。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

トークン化(Tokenization)

暗号資産の世界では、既存のブロックチェーン技術を利用して新たに発行された暗号資産のことをトークンと呼びます。これらは、ビットコインやイーサリアムといった既存ブロックチェーンのシステムを間借りして発行されており、独自のブロックチェーンを持ちません。例えるなら、企業が独自に発行しているポイントに近いものです。

トークン自体は自由に売買することができるため、「交換対象を限定した小さな経済圏を回すための使い捨て貨幣」といった意味合いが強く、決済に使用するだけでなく現実世界の資産やゲーム内の仮想アイテムなど、数多くのシーンで活用されています。ここ最近、「トークン」という言葉をよく耳にするようになった背景としては、ブロックチェーンの適用先となったことが大きな要因ともいえるでしょう。

トークンには、代表的な4つの種類があります。

| トークンの種類 | 意味 | 暗号資産以外で例えると… |

|---|---|---|

| Utility Token (ユーティリティトークン) | 具体的な他のアセットと交換できて初めて資産性が出てくるトークン | パチンコ玉 ギフトカード |

| Security Token (セキュリティトークン) | それ自体に金銭的価値が認められるトークン | 株券 債権 |

| Fungible Token (ファンジブルトークン) | メタ情報如何にかかわらず区別されないトークン | 純金(→誰がどこで所有する金1グラムも同じ価値をもつ) |

| Non Fungible Token (ノンファンジブルトークン) | 同じ種類や銘柄でも個別に付与されたメタ情報によって区別されるトークン | 土地(→都会の1平米と田舎の1平米は同じ単位でも価値が異なる) |

ブロックチェーンの文脈でいうところのトークン化とは、物理的な資産をブロックチェーン上で取引可能なデジタル資産へと変換することを指します。これにより、地域的な障壁や仲介者を排除し、自由で平等なマーケットにおいて資産を細かく分割できます。

従来のトークン、つまり物理的に現実世界に存在するトークンは第三者による改ざんが重大な弱点であり、コピーガードやOPニス、擬似エンポスといった対策が取られてきました。しかし、それでもなおギフトカード等は偽造品による被害が相次いでおり、その公平性が保たれにくいという課題がありました。

耐改ざん性や透明性といった性質を兼ね備えるブロックチェーン技術によって発行されたトークンではこういった不正行為は極めて困難です。この唯一性の担保をうまく活用し、デジタルチケットやデジタル証券、デジタル身分証など幅広い用途に用いられています。

詳しくは以下の記事で解説しています。

ブロックチェーンの課題

ブロックチェーンには、その社会普及の壁となる以下3つの課題を抱えています。

- スケーラビリティ

- ファイナリティ

- セキュリティ

この中でも、特に重要かつ深刻なのが、スケーラビリティの問題です。スケーラビリティとは「トランザクションの処理量の拡張性」つまり、どれだけ多くの取引記録を同時に処理できるかの限界値のことを指します。

ブロックチェーンには、未処理のトランザクションが待機しておくメモプールという空間が存在します。処理するトランザクションが増えて記録可能な取引の上限を超過してしまうと、メモプールに大量のトランザクションが留まってしまいます。こうなると、次回以降のブロック生成時まで放置されて取引が完了しなくなるという問題があります。

また、マイナーと呼ばれるトランザクションの承認者は、ガス代(手数料)という経済的なインセンティブによって動いているので、手数料が多いものから処理を行います。すると、自らの取引を優先的にブロックに記録させるために相場より多くの手数料を支払うユーザーが現れ、手数料のインフレが起きてしまうという副次的な弊害もあります。

このように、ブロックチェーンはトランザクションを承認して分散的に保有するという仕組み上、従来のデータベースよりもスケーラビリティが低くならざるを得ないという課題を抱えています。一般に、スケーラビリティは「tps(transaction per second、1秒あたりのトランザクション処理量)」で定義することができますが、代表的なブロックチェーンネットワークは、次のように不十分なスケーラビリティだといわれています。

- 一般的なクレジットカード: 数万tps

- ビットコイン(PoWコンセンサスアルゴリズム): 3~7tps

- イーサリアム(PoSコンセンサスアルゴリズム): 15~25tps

- コンソーシアム型ブロックチェーンネットワーク(PoAコンセンサスアルゴリズム): 数千tps

この課題に対しては様々なアプローチが試みられています。最も安直な最善策は、メインチェーンのブロック容量と生成スピードの制約を緩和させることです。このアプローチでは、ブロックの容量を増やしたり、生成までの間隔を短縮することで、一回のトランザクションで処理できるデータ量を増加させて待機のトランザクションを減らすことができます。しかし、これによってブロックチェーン本来の分散性が低下する可能性や、システム自体の安定性やセキュリティに影響を及ぼす可能性もあります。

また、金融領域では、「ライトニングネットワーク(Lightning Network)」という新しい概念に注目が集まっています。ライトニングネットワークは、小規模ながら高頻度で行われる取引をオフチェーン(ブロックチェーンの外部)で処理し、最初と最後の取引だけをブロックチェーンに反映させる方法です。

最初の取引でビットコインを送金し、その金額内で自由に送金ができるため、ブロックチェーンのように途中の取引も全て検証する必要がなく、中間の処理を省くことでトレーサビリティ問題に対応しています。

上記のようなアプローチにより、決済の迅速化や高いトランザクション容量の実現が期待されています。たとえば、大手暗号資産取引所のバイナンスはビットコインの取引をライトニングネットワークで実行できるようになったと発表しています。

Binance Completes Integration of Bitcoin (BTC) on Lightning Network, Opens Deposits and Withdrawals

しかし、非金融領域においてはいまだ効果的な解決策は確立していません。こうした原理的な課題は、ブロックチェーンが社会基盤となれるかどうかを左右する、重要な論点だといえるでしょう。

これらのブロックチェーンにおける課題についてはこちらの記事でも解説をしています。

まとめ

本記事では、ブロックチェーンについての仕組みとその周辺知識についてまとめました。

技術進化の一翼を担うブロックチェーンは、現在、様々なビジネスに影響を与えています。今後もさらなる革新が期待され、私たちの日常生活や産業構造に新たな可能性をもたらすことでしょう。

トレードログ株式会社では、非金融領域におけるビジネスへのブロックチェーン導入を支援しています。新規事業のアイデア創出から現状のビジネス課題の解決に至るまで、包括的な支援が可能です。

少しでもお悩みやご関心がございましたら、是非オンライン上で30〜60分程度の面談をさせていただければと思いますので、お問い合わせください。

-1.png)