スマートコントラクトとは、1994年にニック・スザボが提唱した「契約の自動化」を意味するプロトコルです。取引プロセスのデジタル化・自動化による取引コスト削減を可能にし、ブロックチェーンの社会実装に一役買っています。事例と共に詳しく解説します!

スマートコントラクトとは?

スマートコントラクト=コンピュータプログラムによる契約の自動化

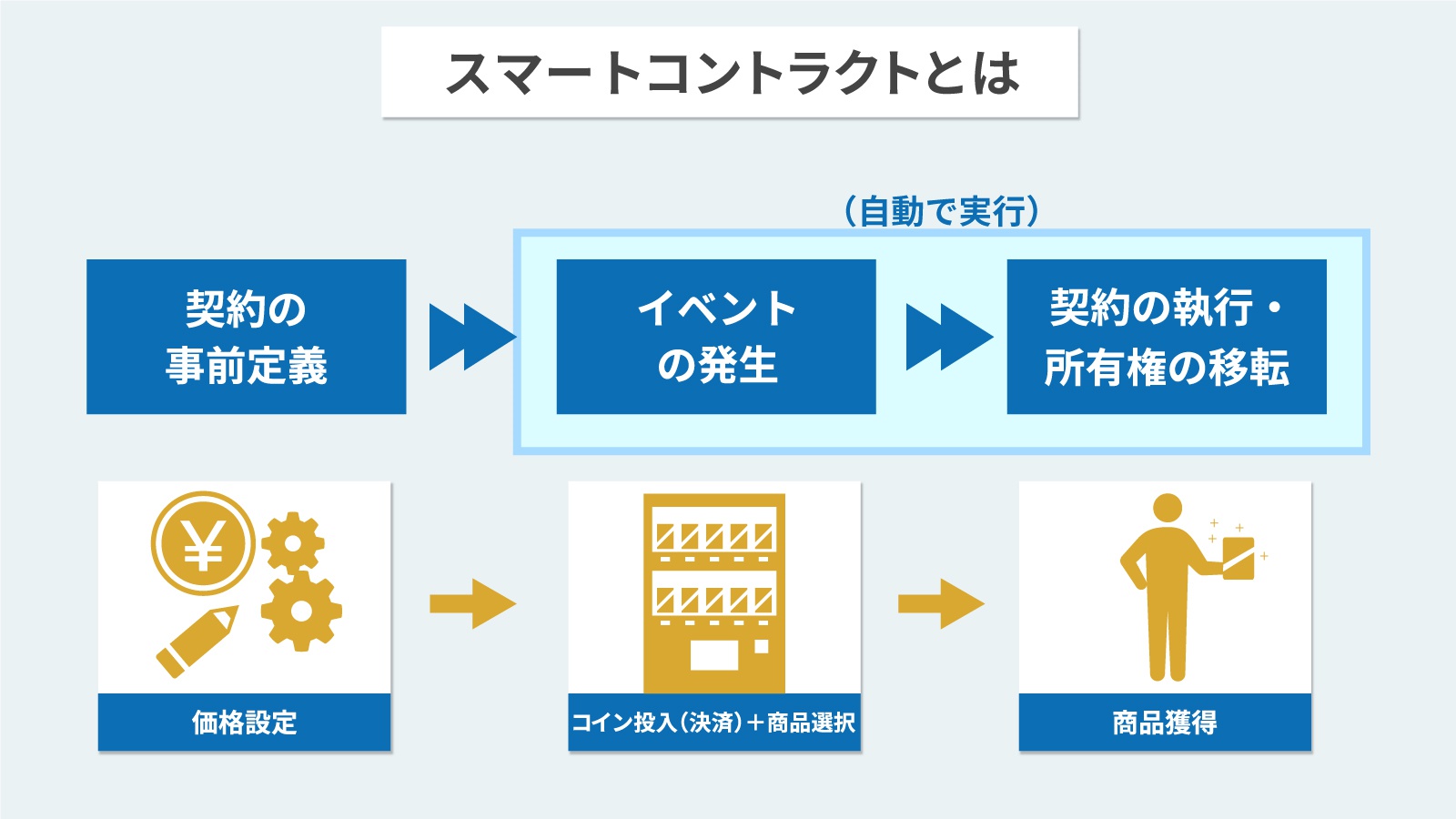

スマートコントラクトとは、ブロックチェーンシステム上で、外部情報をトリガーにして事前に規定したルールに従って実行されるプログラムあるいはコンピュータプロトコルのことを指しますす。

「契約(コントラクト)の自動化」を意味するスマートコントラクトは、事前定義から決済に至るまで、一連の契約のスムーズな検証、執行、実行、交渉を狙いとしています。従来の契約では、当事者同士の合意を文書で残し、弁護士や公証人、企業の管理部門などの第三者が関与して履行を担保していました。しかし、スマートコントラクトではこのプロセスを自動化し、信頼できる第三者なしで契約を実行できる点が特徴です。

解説」

スマートコントラクトの仕組みは、しばしば「自動販売機」を例に使って説明されます。自動販売機は、人の手を介さずに自動で飲料を販売する機械であり、①指定された金額分の貨幣の投入、②購入したい飲料のボタンの押下、という2つの条件が満たされることで自動的に「販売契約」が実行されます。自動販売機自体はとてもシンプルな仕組みですが、「契約の事前定義→条件入力→履行→決済」という一連の流れを全て自動化しているという点でスマートコントラクトの好例といえるでしょう。

こうした仕組みを生かせば様々な業務が効率化されます。例えば、クラウドファンディングのプロジェクトを考えてみましょう。従来の仕組みでは、資金が目標額に達したかどうかを運営会社が確認し、達成すれば資金が提供者に送られ、未達成なら返金されるというプロセスを人の手で管理していました。しかし、スマートコントラクトを使えば、「目標額に達した場合にのみ資金を送金する、達していない場合は資金提供者の口座に返金する」といったルールをコードとしてブロックチェーン上に書き込むことで、自動的に資金の移動を実行できます。

なお、スマートコントラクトのブロックチェーン上での呼称は基盤によって異なります。例えば、イーサリアムであればそのまま「スマートコントラクト」と呼ばれていますが、HLF(Hyperledger Fabric)では「ChainCode」と呼ばれています。それぞれ名称は異なるものの、同じくブロックチェーン基盤上でのスマートコントラクトサービスを指している点には注意が必要です。

スマートコントラクトはイーサリアムとともに普及が進んだ

スマートコントラクトは1994年、法学者・暗号学者のニック・スザボによって提唱されました。しかし、当時はまだブロックチェーン技術が確立されておらず、スマートコントラクトは実現には至りませんでした。

2008年にサトシ・ナカモトによってビットコインが誕生し、ブロックチェーン技術が確立されると、そのエコシステムの中でスマートコントラクトの実装が検討されましたが、ビットコインは金銭の取引を前提として設計されており、非常に高いセキュリティ環境が求められました。そのため、複雑な処理を可能にするスマートコントラクトは、当初は実装が見送られています。

転機となったのは、2013年にヴィタリック・ブテリンらによって開発されたイーサリアムの登場です。イーサリアムは、スマートコントラクトの実行に特化したプラットフォームであり、チューリング完全な独自のプログラミング言語「Solidity」を採用しました。これにより、より複雑で高度なスマートコントラクトの開発が可能となり、同時にスマートコントラクトの普及が進んだのです。

イーサリアムの登場以降、ビットコイン周辺でもスマートコントラクトを実現する技術(例:Rootstock)が誕生しましたが、根幹技術にはスマートコントラクトを採用しておらず、基本的には静的な取引履歴をブロックチェーンに書き込む仕組みです。また、イーサリアムのような汎用性はなく、暗号資産のやりとりのみを行うことを目的としていることには変わりありません。

一方、イーサリアムのスマートコントラクトは、決済や送金シーンに限らず、様々な領域で活用できます。これは、イーサリアムがスマートコントラクトをプラットフォームの中核に据え、あらゆる種類のアプリケーションを構築できるように設計されているからです。イーサリアムの登場により、スマートコントラクトは、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(分散型自律組織)など、様々な分野で利用されるようになり、ブロックチェーン技術の進化を加速させています。

そもそもブロックチェーンとは?

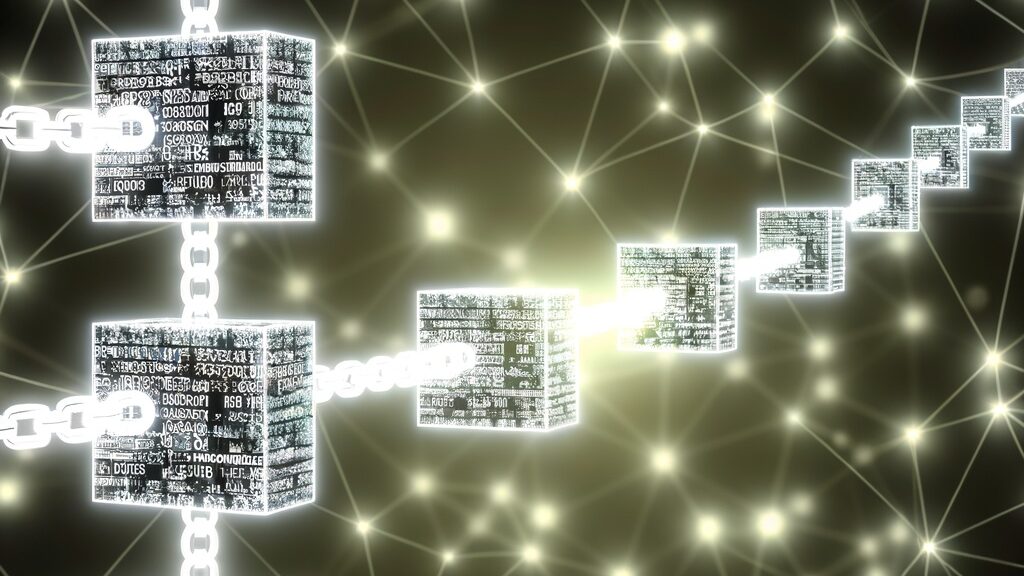

ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術です。

ブロックチェーンはデータベースの一種ですが、そのデータ管理方法は従来のデータベースとは大きく異なります。従来の中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存されるため、サーバー障害やハッキングに弱いという課題がありました。一方、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、ハッキングにも強いシステムといえます。

また、ブロックチェーンでは、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。ハッシュ値とは、あるデータをハッシュ関数というアルゴリズムによって変換された不規則な文字列のことで、データが少しでも変わると全く異なるハッシュ値が生成されます。新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みると、それ以降のブロックのハッシュ値を全て再計算する必要があり、改ざんが非常に困難な仕組みとなっています。

さらに、ブロックチェーンでは、マイニングという作業を通じて、取引情報のチェックと承認を行う仕組み(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。マイニングとは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムな値を代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しい値(ナンス)を見つけ出す作業のことで、最初にマイニングに成功した人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。

このように、ブロックチェーンは分散管理、ハッシュ値、マイニングなどの技術を組み合わせることで、データの改ざんや消失に対する高い耐性を持ち、管理者不在でもデータが共有できる仕組みを実現しています。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

スマートコントラクトのメリットとは?

スマートコントラクトは、ブロックチェーン技術を活用して契約の自動化を実現する仕組みですが、具体的にどのような利点があるのでしょうか?従来の契約と比較すると、取引コストの削減やセキュリティの向上、手続きのスピードアップといったさまざまなメリットが見えてきます。ここでは、スマートコントラクトがもたらす主な利点について詳しく解説します。

中央管理者が不要になり、取引コストが削減される

従来の契約では、信頼性を担保するために銀行や弁護士、公証人などの第三者機関が介在し、その都度手数料が発生していました。例えば、不動産の売買をする場合、買い手と売り手の間に仲介業者が入り、手数料を支払わなければなりません。また、ローン契約や保険契約では、金融機関が審査を行い、契約内容を管理するために追加の費用と時間がかかっていました。

しかし、スマートコントラクトを利用すれば、こうした中央管理者を介さずに契約の履行が自動化されます。不動産取引を例に挙げると、売り手が物件の権利情報をブロックチェーン上に登録して買い手が決済を行う際、条件が満たされた瞬間に所有権が自動的に移転します。この仕組みなら、仲介手数料が不要になるだけでなく、手続きがスムーズに進むため、時間の節約にもつながります。また、金融分野では、ローンの審査や保険金の支払いをプログラムで管理できるため、人件費や管理コストを大幅に削減できるといった利点も生まれてくるでしょう。

改ざんや不正行為、人為的ミスを防止できる

従来の契約は、紙の書類やデジタル文書で管理されるため、意図的な改ざんや人的ミスが発生するリスクがありました。現在、プライチェーンにおける取引記録の多くは、企業ごとに異なるシステムで管理されており、記録の不一致が発生することも少なくありません。また、クラウドファンディングでは、集まった資金の使途が不透明になり、運営者が恣意的に資金を流用してしまうケースも問題視されてきました。

一方、スマートコントラクトは、ブロックチェーン上に契約内容が記録され、すべての取引が暗号技術によって保護されるため、改ざんがほぼ不可能になります。さらに、契約の実行がプログラムによって管理されるため、人為的なミスの発生を抑えられるのも大きなメリットです。例えば、サプライチェーン管理においては、商品が特定の倉庫に到着したタイミングでスマートコントラクトが自動的に受領記録を作成し、支払いプロセスを開始することができます。これにより、データの不一致を防ぎ、取引の透明性を高めることができます。クラウドファンディングの場合でも、支援金があらかじめ決められた条件のもとで自動的に分配されるため、資金の不正流用を防ぐことが可能になります。

契約の自動化により、取引行為がスピーディーになる

従来の契約では、書類の作成や審査、承認プロセスに時間がかかり、特に国際取引では銀行の営業日や各国の規制の違いによって手続きが遅れることが多くありました。国際貿易においては、商品の輸送状況を確認するだけでなく、関係機関が書類を隅々までチェックした上でようやく決済が行われるため、完了までに数週間かかることも珍しくありませんでした。

しかし、スマートコントラクトを活用すれば、自動的に条件の照合が行われる(仕組みとして、条件に適合しない場合はそもそも契約が締結・履行されない)ため、こうしたプロセスを大幅に短縮できます。先ほどの国際貿易の例の場合、スマートコントラクトを用いることで、商品の輸送状況がリアルタイムで追跡され、到着が確認され次第、自動的に決済が行われます。これにより、銀行の営業時間や書類審査の遅れに左右されることなく、スムーズな取引が可能になります。こうした仕組みは貿易のシーンだけでなく、保険業界などでのスムーズな保険金支払いのスキームへの応用も可能でしょう。

このように、スマートコントラクトは従来の契約の課題を解決し、コスト削減、透明性の向上、迅速な取引処理を実現する技術として、さまざまな分野での活用が期待されています。

スマートコントラクトが注目されている理由

ブロックチェーンは、「AI」「IoT」と並ぶ、DX(デジタルトランスフォーメーション)分野で期待される有望技術の一つです。DXとは、情報テクノロジーの力を用いて既存産業の仕組みや構造を変革すること、あるいはその手段のことです。

大きいものであれば産業全体のバリューチェーンやサプライチェーンにおけるイノベーション、小さい規模では開発企業におけるエンジニアの就労環境改善や社内コミュニケーションツールの変更といった自社の変革など、仕事だけでなく私たちの生活全体を大きく変える可能性として期待されています。つまり、「ブロックチェーンを社会実装する」ことで、世の中の不便や非効率を無くしていくことができるのです。

このメリットに目を付けた先進的な企業を中心に、ブロックチェーンは既に様々な既存産業でビジネス化されており、2025年には国内ブロックチェーン活用サービス市場規模は7,247億6,000万円に達すると予測されています。

ブロックチェーン活用サービス市場に関する調査を実施(2021年)

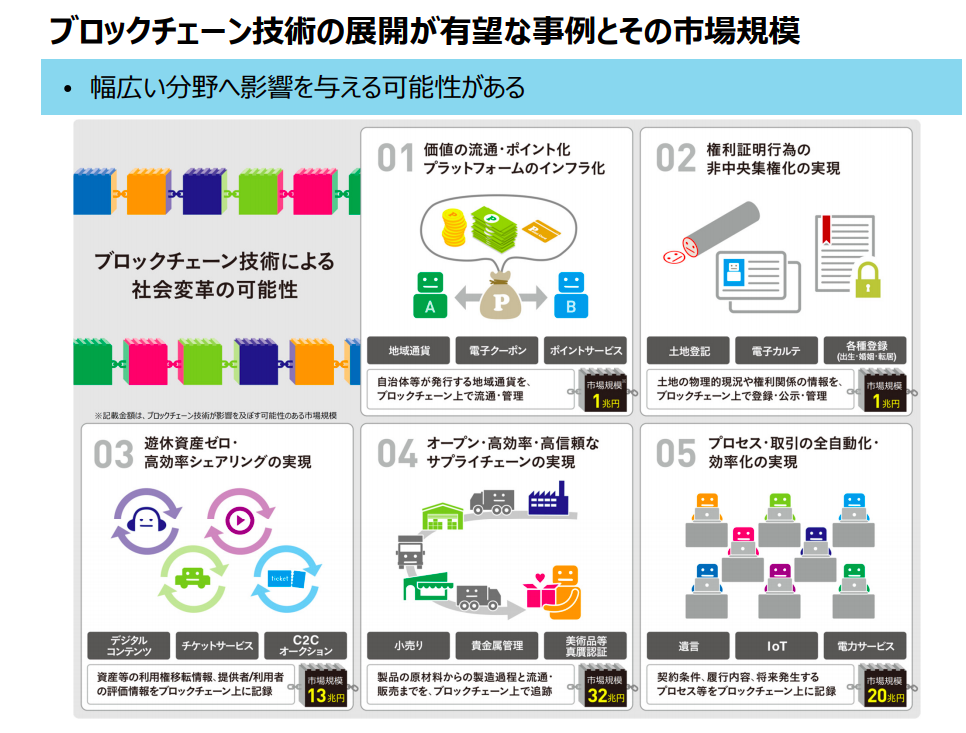

また、経済産業省が作成しているブロックチェーン動向調査よると、ブロックチェーンは具体的に大きく5つのテーマで、社会変革・ビジネスへの応用が進むとされています。

- 価値の流通・ポイント化・プラットフォームのインフラ化

- 権利証明行為の非中央集権化の実現

- 遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実現

- オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの実現

- プロセス・取引の全自動化・効率化の実現

そして上記、経済産業省が示した5つの社会実装アプローチの中で、20兆円規模の経済効果をもたらすと予測されているのが「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」です。

これは、「契約条件、履行内容、将来発生するプロセス等をブロックチェーン上に記載」する、つまりスマートコントラクトを利用したブロックチェーンの実装による社会変革を意味しています。つまり、世の中の不便や非効率を無くしていくためのブロックチェーン、その実装手段が契約の自動的な執行を行う仕組みであるスマートコントラクトなのです。

例えば、スマートコントラクトを利用したブロックチェーン実装で無くせる「不便・非効率」の代表例に「印章」があります。日本では、契約を確定させるための手段としてハンコが用いられていますが、これには人手を介したりハンコ自体の管理を厳密にするなど高いコストがかかってしまいます。

最近で言えば、2020年に世界を震撼させたCOVID-19(新型コロナウィルス感染症)への対応として多くの企業でリモートワークが義務化あるいは推奨されたものの、これは「出社してハンコを紙に押さなければ契約が決まらない」という経済効率上の課題を浮き彫りにする結果となりました。

この問題をスマートコントラクトで代替してみましょう。そもそもハンコは契約の正当性を担保するために用いられます。そのため、契約内容を改ざんできないようにできるブロックチェーンは、ハンコの代替手段として必要最低限の条件は満たしています。

そして、ハンコより優れている点として、契約の執行についても権限管理ができる点が挙げられます。スマートコントラクトでは一度条件を設定しておけば、煩雑な書類のやり取りや「言った・言わない」を防止するための認識合わせなども不要です。

このように、スマートコントラクトはハンコ一つを例に取っても、データの耐改ざん性・システムの非中央集権性といったブロックチェーンの根本思想をうまく社会実装しており、そうした実装の幅の広さからも既存産業における不便や非効率を解消できる存在として注目されているのです。

スマートコントラクトとブロックチェーンに共通する思想:DAO

ニック・スザボが提唱したプロトコルがイーサリアムに組み込まれたのは決して偶然ではありません。スマートコントラクトとブロックチェーンはその根底に共通する思想をもっており、これまで見てきたように、スマートコントラクトはブロックチェーンの思想を社会実装する手段としてうまく機能するからです。

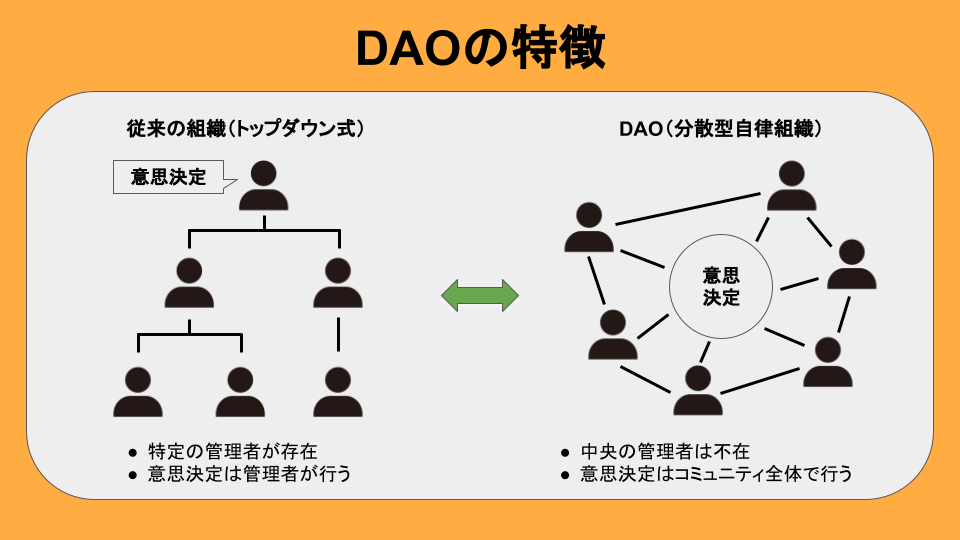

両者の思想は、DAO(Decentralized Autonomous Organization、ダオ、自立分散型組織)という概念を中心に理解することができます。

DAOとは中央の管理者をもたないネットワーク型組織のことで、個々に自立したネットワーク参加者が自由にふるまう中で、組織全体としての判断や意思決定、実行が自動的になされていくような組織形態です。

ブロックチェーン誕生のきっかけとなったビットコインはDAOの典型例だと言われており、PoWと呼ばれる事前の意思決定ルール(「コンセンサスアルゴリズム」)をもとに、ノードと呼ばれる参加者各々の利害関係に基づいた「分散的な」ネットワーク運営がなされています。

ヴィタリック・ブテリンは、まさにこのブロックチェーンがもつ「分散性」に注目して、その恩恵を金融領域以外にも押し広げるべく、自由なアプリケーションの開発基盤としてのイーサリアムをつくり、その基盤上での「個々に自立して分散した」取引を可能にする機能として、スマートコントラクトのプロトコルを採用したのです。

このように、スマートコントラクトは同じ思想をもった技術であるブロックチェーンとの相性が良く、ブロックチェーン基盤上で開発・展開されたアプリケーションにスマートコントラクトの機能を組み込むことで、管理者や実行者を介することなく、データ改竄のリスクを下げる形での契約履行が可能になると期待されています。

そして自動販売機の例にもみられるように、スマートコントラクトは取引プロセスを自動化できることから、実際に決済期間の短縮や不正防止、仲介者排除によるコスト削減といった目的で用いられています。そうした文脈では「透明性」の確保が重要となるため、非中央的な仕組みが求められているのです。

このようにスマートコントラクトとブロックチェーンの関係を見ていくうえで、DAOへの理解は避けては通れないでしょう。なお、DAOについては以下の記事でも解説しています。

スマートコントラクトによるブロックチェーンの社会実装ユースケース

事例①:DEX(分散型取引所)

スマートコントラクトによってブロックチェーンをうまく社会実装した代表的な事例の一つが、DEX(Decentralized Exchange、分散型取引所)です。DEXは、イーサリアムなど一部のブロックチェーンネットワーク上で展開される暗号資産(=仮想通貨)の取引所の一つで、ユーザー自身が資産管理を行う点に特徴があります。

DEXでは、プロトコルに従い自動化されたプロセスを通じてユーザー自身が秘密鍵の管理を行うため、クラッキングや人為的ミスによる秘密鍵の流出、倒産などの資産喪失リスクを回避することができます。

似た概念に、CEX(Centralized Exchange、集中型取引所)があります。しかし、CEXは法令に基づいて事業者登録をした企業が運営しており、暗号資産の秘密鍵(仮想通貨の所有者であると証明する機密データのこと)の管理も行うため、秘密鍵の流出リスクがあります。

DEXにおいて、「自動化されたプロセス」を実現している技術の一つがスマートコントラクトです。P2PネットワークであるDEXでは、暗号資産を取引したい人同士が自身の秘密鍵とコントラクトアドレスを用いて直接取引することが可能で、決済までの取引プロセスが自動で行われます。

取引所としてはまだ歴史が浅くユーザー数が少ないためにアセットの流動性が低い、中央管理者がいないため自己責任が求められるといったデメリットもありますが、他方で、ブロックチェーンを利用することによるセキュリティの高さや管理コストの低下による手数料の安さなどのメリットが魅力的であるため、利用者も確実に増加傾向にあります。

これは「分散性」というブロックチェーンの思想が、スマートコントラクトという機能によってうまく社会実装された好例といえるでしょう。

なおDEXには、「0x Protocol」「KyberNetwork」「Bancor Protocol」、そして最近注目を集めている「Uniswap」といった複数のプロトコルが存在しており、それぞれがブロックチェーンを社会実装するためのミドルウェアとして機能しています。

事例②:投票

スマートコントラクトの活用事例として注目を集めている領域が「投票」です。投票は、有権者に議決権を分配し、それらが正しく行使される、つまりあらゆる改ざんがなされないことを前提としています。

これは、「データの耐改ざん性」というブロックチェーンのセキュリティ特徴と見事にマッチしており、ブロックチェーンを用いた投票システムでは、議決権をデジタルトークンとして発行してスマートコントラクトによる集計を行うことで、第三者による票の改ざんを防ぐことが可能になるのです。

国内では2023年5月に、自民党青年局会議・研修会で配布するNFTの発行及び当日の政策プレゼンコンテスト会場審査員投票に、株式会社IndieSquare(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:星野 裕太)のノーコードweb3プラットフォーム「HAZAMA BASE(ハザマ ベース)」が採用されました。

自由民主党青年局、ブロックチェーンを用いた電子投票にHAZAMA BASEを採用!

投票券として配布されるNFTはSBT(一度獲得すると誰かに譲渡したり売却することができないトークン)であり、ブロックチェーン上で改ざん不可能な形で投票が可能です。自由民主党はweb3を成長戦略の柱として、新しい技術やツールを活用していくと宣言しており、今回の取り組みの成果次第では党内投票にもブロックチェーンの導入を検討しているとのことです。

こうしたシステムを実装するにあたって、スマートコントラクトは、まさにうってつけの技術だといえるでしょう。

事例③:国際貿易

スマートコントラクトを利用したブロックチェーンの社会実装の3つ目の事例が、貿易プラットフォームへの活用です。現在の国際貿易においては、コンテナ輸送での不正行為や手続きの不備が問題となっています。さらに、決済に至るまでの業務フローまでも煩雑で、取引の完了までに多くのタイムロスがありました。

こういった課題に対して、ブロックチェーン基盤上で貿易プラットフォームを展開し、スマートコントラクトによって取引のデジタル化・自動化を実現することで、透明性のある取引や従来の膨大な手続きを効率化することが期待されます。

このケースで代表例ともいえるのが株式会社トレードワルツ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 裕久)の「TradeWaltz」です。同サービスはブロックチェーンを基盤に、貿易手続きの完全電子化を目指す貿易情報連携プラットフォームです。

貿易取引にかかわる電子データを関係者間でスムーズに共有可能となり、日本と世界のアナログな貿易手続きの完全電子化・業務効率化を実現しています。2020年11月に事業を開始すると、NTTデータや三菱商事、丸紅といった大企業から資金を調達しており、2023年5月には新たに住友商事が出資に加わり、累計の資金調達額が56.5億円に達しました。

トレードワルツが16.5億円を追加調達、累計56.5億円に──住友商事が新たに参画 | CoinDesk JAPAN

タイ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドが持つ4カ国の貿易プラットフォームと同時にブロックチェーン上でAPI接続する世界初の取り組みに成功し、今後は日本・インド太平洋地域間の貿易DXを推進するとのこと。「ブロックチェーン×国際貿易」のDX化のリーダー的存在として活躍の場を大きく広げています。

こうした事例からも、多数のステークホルダーが存在し、サプライチェーンが複雑化する国際貿易のようなシステムでは、ブロックチェーンのような安全かつコストの低い技術が良いソリューションとして大きな期待を背負っていることがわかります。

まとめ

今回はスマートコントラクトについて概要からブロックチェーンとの関係、実際の事例に至るまで広くご紹介しました。

スマートコントラクトは金融・非金融の分野を問わずに活用されてきている技術ですが、スマートコントラクトの普及には、セキュリティの問題や法規制の未整備、スケーラビリティ問題など、解決すべき課題も残されています。

しかし、前述のような優れた利便性を持ち合わせていることから今後も導入する企業は増加していくと考えられます。ユースケースを参考にしつつ、自社でもスマートコントラクトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

スマートコントラクトをはじめとするDX開発で課題をお持ちの企業様や「そもそもDXについて何から効率化していけば良いのかわからない」とお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)