近年、エネルギー分野におけるイノベーションが急速に進展しており、その中でも特に注目されているのが「P2P(Peer-to-Peer)電力取引」です。

P2P電力取引は、個人や小規模事業者間で電力を直接取引する画期的な仕組みですが、実はブロックチェーン技術が重要な役割を果たしているのはご存じでしょうか?

そこで今回はブロックチェーンが実現する次世代の電力ビジネス、P2P電力取引の現状についてまとめました。

非金融領域での活用が期待されるブロックチェーン技術

2008年に生まれたブロックチェーン技術は、これまで主に、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)を中心に、金融事業を革新するフィンテックとして注目を集めてきました。

しかし、近年では、ブロックチェーンのもつ技術的応用可能性から、非金融事業、例えば製造・物流・小売業界でのSCM(サプライチェーン・マネジメント)、医療業界での診療データ管理、不動産業界での国際オンライン取引、アートや選挙に至るまで、様々な領域での多様な活用が進んでいます。

そのなかでも、特に技術開発が盛んで、実証実験や事業化が進んでいるのが電力分野です。

電力分野では、電力会社を介さない電力の個人間取引(P2P 取引) や、再生可能エネルギー(再エネ)の環境価値の取引にブロックチェーンが活用可能だと考えられており、大企業のみならず、スタートアップ企業や電力会社を中心に国内外で開発が進められています。

P2P電力取引とは?

P2P電力取引は、通信技術の一つである「P2P(Peer to Peer、ピアツーピア)通信」と、2016年4月から始まった電力小売全面自由化を背景とした「電力取引」を組み合わせた造語です。

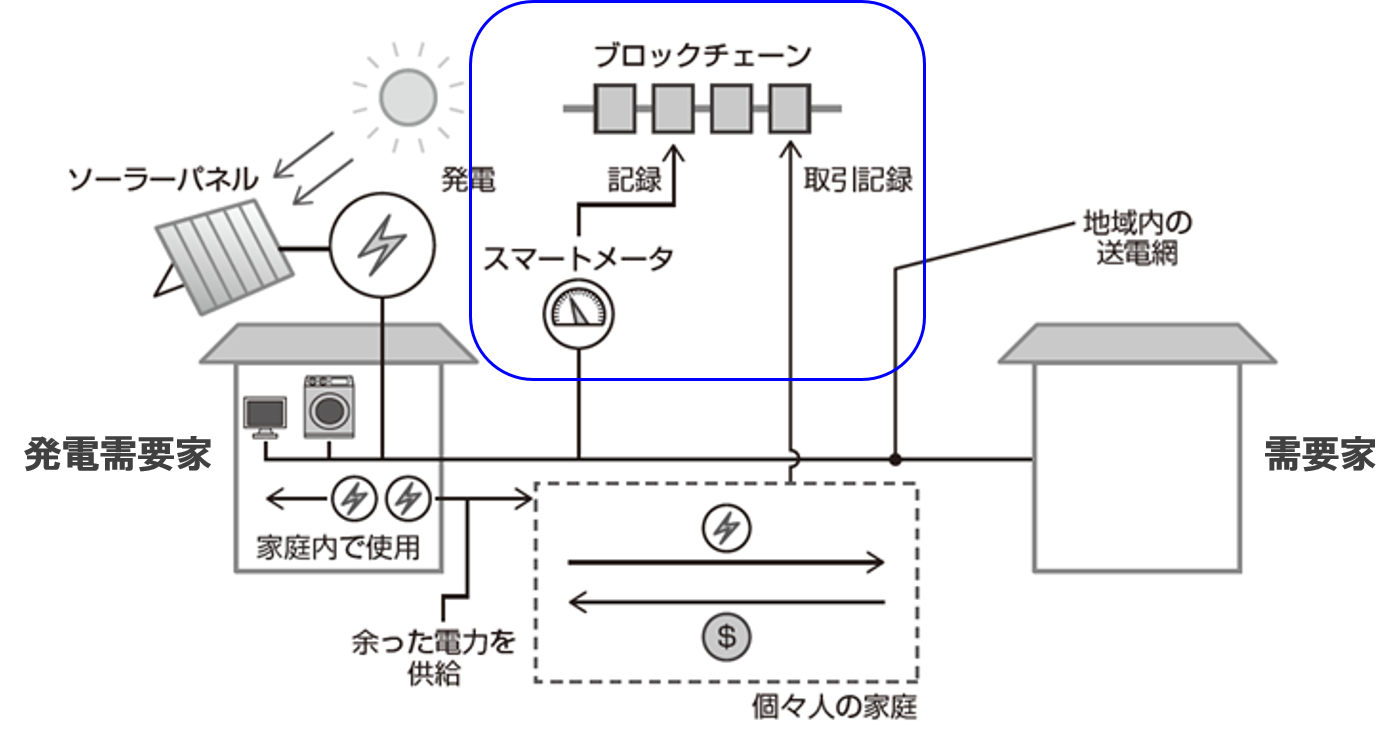

一言でいえば、「電力会社を通さず、太陽光発電などの発電設備をもつ一般家庭や事業体同士で、直接、余剰電力の売買を行うこと」を指します。

それぞれ、簡単に説明します。

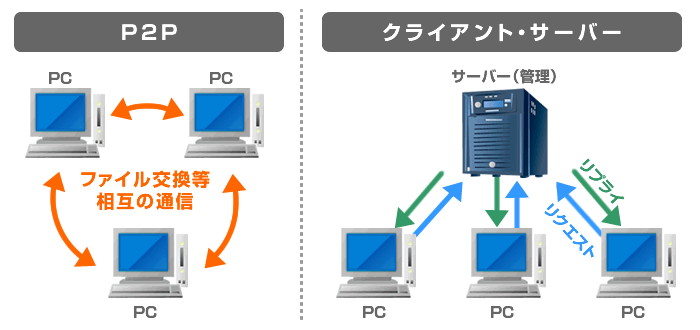

P2P通信とは、パーソナルコンピューターなどの情報媒体間で直接データの送受信をする通信方式のことで、従来のデータベースの「クライアント・サーバー型」と対比されます。

システムの中央管理者である第三者のサーバーを必要とするクライアント・サーバー型とは異なり、P2P通信では媒体間で直接やり取りを行うことに特徴があります。

他方、日本国での電力取引は、従来、電力会社が各家庭や会社とそれぞれに直接取引を行い、電力会社からの一方的な電力供給が行われてきました。

しかし、上述した電力小売全面自由化を背景に、発電能力をもっていれば、電力会社ではなくとも電気を自由に売ることが可能になりました。

したがって、P2P電力取引ではまさにP2P通信においてデータのやり取りをコンピュータ間で直接行えるように、余剰電力をもつ家庭や事業体間で、直接、自由に売買を行うことができるのです。

P2P電力取引のメリット

P2P電力取引には、次のようなメリットがあります。

- 発電需要家(電力の売り手)のメリット:余剰電力を小さい単位から簡単に売ることができ、太陽光発電等の資産活用方法が広がる

- 受電需要家(電力の買い手)のメリット:需要家同士のマッチング最適化が進むことで、従来よりも電気料金を抑えることができる

- 需要家全体のメリット:売買形式を柔軟に変更でき、目的に適した取引ができる(ダイナミック・プライシングの実現)

従来の電力取引では、電力会社や仲介の会社など、市場の中央管理者が必要でした。

中央管理者との取引では、取引内容を個別に最適化することができず柔軟性に欠くばかりか、システム全体の運用コストが大きくかかってしまいます。

これに対して、P2P電力取引では、多数のネットワーク参加者同士で柔軟に取引を行うことが可能になるため、取引コストを低減させることができると期待されています。

また、P2Pによる電力取引は、いままで埋没していた余剰電力が市場価格で売買可能になることを意味しています。したがって、発電需要家によるエネルギー供給がより主体的に行われ、再エネ活用が活性化されることで、環境への影響が低減されることが期待されます。

さらに市区町村単位で見ても、P2Pによる地産地消のエコシステムが確立すれば、地域コミュニティ内で持続可能なエネルギー生産と消費が促進されます。これにより、大手電力会社のような大規模なエネルギーインフラからの脱依存が可能になり、電力エネルギーを安定して供給することができるでしょう。

とはいえ、もし自宅で太陽光発電を行って余剰電力を貯めていたとしても、その電力を「いつ」「誰に」「どうやって」売ればよいかは、私たちには見当もつきません。また、個人間の取引で適正な価格を調整することも非常に困難でしょう。

そこで、近年、各社が取り組んでいるのが、P2P電力取引を簡単に行えるようなアルゴリズムを搭載したプラットフォーム構築です。

そして、このプラットフォームの基盤技術として活用されているのがブロックチェーンなのです。では、ブロックチェーンとはそもそもどのような技術なのでしょうか?

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーン=正確な取引履歴を維持しようとする次世代データベース

ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。

ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。

取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。

ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っています。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。

これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。

また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。

ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。

ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。

新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。

また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。

コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出します。この行為を「マイニング」といい、最初に正しいナンスを発見したマイナー(マイニングをする人)に新しいブロックを追加する権利が与えられます。ブロックチェーンではデータベースのような管理者を持たない代わりに、ノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。

このように中央的な管理者を介在せずに、データが共有できるので参加者の立場がフラット(=非中央集権)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。

こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。

データの安全性や安価なコストは、様々な分野でブロックチェーンが注目・活用されている理由だといえるでしょう。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

なぜブロックチェーンがP2P電力取引に活用されるのか?

電力業界の変革が加速するなか、主に海外を中心に従来の中央集権的なシステムから、発電者と消費者が直接取引を行う分散型システム、すなわちブロックチェーンを基盤としたシステムへの移行が検討されています。

従来のデータベースシステムでは、電力会社が取引データを一元管理することで信頼性や透明性に問題が生じていました。単一の中央データベースは攻撃や障害に対して脆弱であり、データの改ざんや不正アクセスのリスクが高かったためです。また、取引内容や経路が非公開であるため、参加者が取引プロセスを理解するのが難しかったことでしょう。

一方、ブロックチェーンは分散型台帳を活用することで信頼性と透明性を向上させます。取引データは分散して保存され、改ざんや不正アクセスが極めて困難になります。誰もが取引履歴を公開されている台帳で確認できるため、取引の透明性が向上し、電力会社間、時には国家間での信頼性の担保も可能です。

さらに、ブロックチェーンはスマートコントラクトを活用することで取引処理を自動化し、効率性を向上させます。取引条件をプログラム可能にすることで取引プロセスを効率化し、手作業によるエラーやトラブルを限りなくゼロに近づけられるでしょう。

セキュリティ面でも、ブロックチェーンは秘密鍵・公開鍵を用いた高度な暗号化技術と分散型台帳技術を組み合わせることで、データの安全性を確保します。取引データは暗号化され、ネットワーク上の複数のノードに分散して保存されるため、セキュリティが強化されます。

このように、従来のデータベースシステムでは解決困難だった信頼性、透明性、効率性、セキュリティの問題に対し、ブロックチェーン技術は効果的な解決策を提供します。電力業界においても、その未来をより持続可能で透明性の高いものに変える可能性を秘めているとして、P2P電力取引へのブロックチェーン活用が進んでいるという訳です。

電力分野のブロックチェーン技術開発に乗り出す大手各社

トヨタ自動車×東京大学×TRENDの取り組み

2020年11月に、トヨタ自動車株式会社(未来創生センター)と東京大学、TRENDE株式会社の共同研究結果が発表されました。

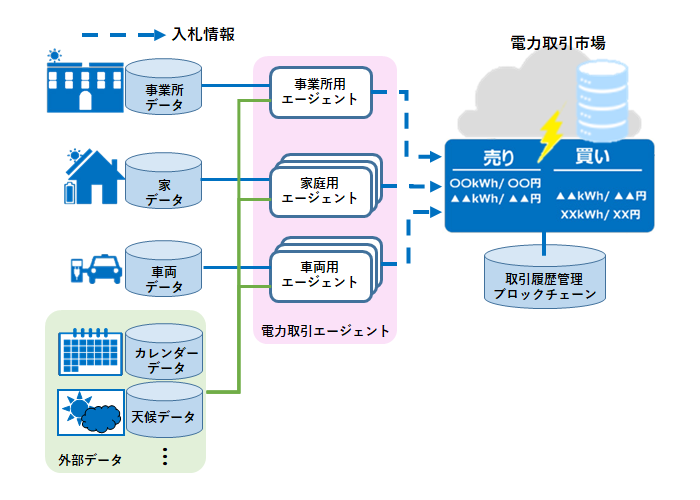

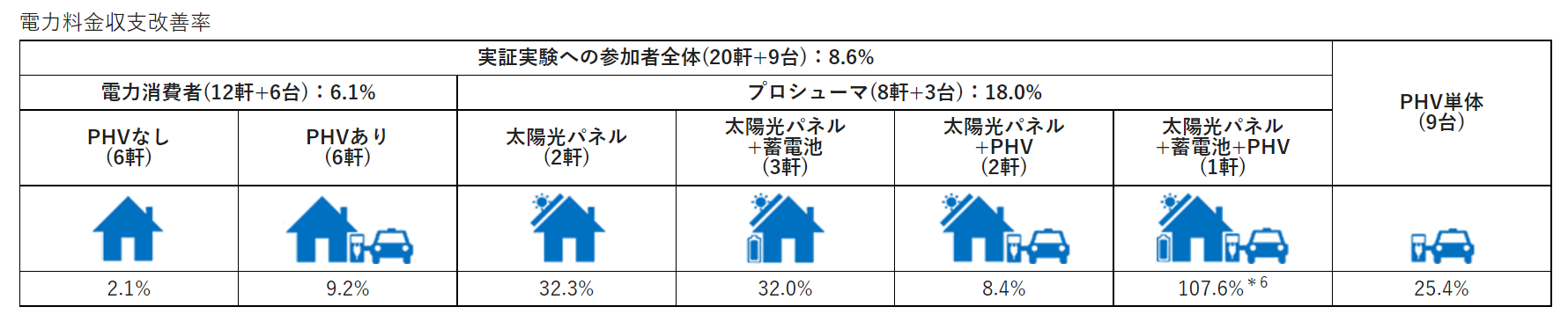

同研究では、2019年6月17日から2020年8月31日までの間、「ブロックチェーンを活用し電力網につながる住宅や事業所、電動車間での電力取引を自律的に可能とする次世代電力取引システム(P2P電力取引)の実証実験を」行った結果、「実証実験に参加した一般家庭(含、電動車)の電気料金を約9%低減」、「電動車の走行利用電力の43%を再エネとし、CO2排出量を38%削減」することに成功しています。

公表されている共同実証実験のテーマ・概要・結果は次の通りです。

<テーマ>

- 家庭や事業所、電動車(PHV)がアクセス可能な、需給状況で価格が変動する電力取引市場

- 市場で取引される電力における発電源の特定と、発電から消費までのトラッキングを可能とするシステム

- 人工知能(AI)を活用し、電力消費や太陽光パネルの発電量予測等に応じて電力取引所に電力の買い注文・売り注文を出す、電力取引エージェント

<概要>

| 実証期間 | 2019年6月17日〜2020年8月31日 |

| 実施場所 | トヨタの東富士研究所と周辺エリア |

| 実証に参加したモニター | 一般家庭 20軒電力消費者(2タイプ) ①PHV無し:6軒 ②PHV有り:6軒 プロシューマー(4タイプ) ①太陽光パネルのみ:2軒 ②太陽光パネル+蓄電池:3軒 ③太陽光パネル+PHV:2軒 ④太陽光パネル+蓄電池+PHV:1軒 事業所(太陽光パネル+PHVチャージャー) |

| 電力価格 | 需給量に応じた変動価格 |

| 各社役割 | トヨタ 車両用電力取引エージェントの開発 東京大学 電力取引所の構築 事業所用電力取引エージェントの開発 TRENDE 家庭用電力取引エージェントの開発 |

<結果>

- 実証実験に参加した一般家庭(含、電動車)の電気料金を約9%低減

- 電動車の走行利用電力の43%を再エネ化、CO2排出量を38%削減 等

また、2023年6月には、TRENDE株式会社が伊藤忠商事株式会社の連結子会社となることが発表されました。

伊藤忠商事株式会社は、以前より「蓄電池を核とする分散型電源プラットフォームの構築」や「ブロックチェーンによるトレーサビリティシステムの実現」など双方の分野において積極的な技術検証を行っていました。

今後は、分散型電源・蓄電池・エネルギーマネジメントといった複数の事業基盤に対してTRENDE株式会社の技術を連携させることで、「コミュニティ内での需給バランス最適化」「電力の地産地消」を目指すということです。

P2P電力取引の技術開発に取り組むTRENDE株式会社の連結子会社化について

KDDIグループの取り組み

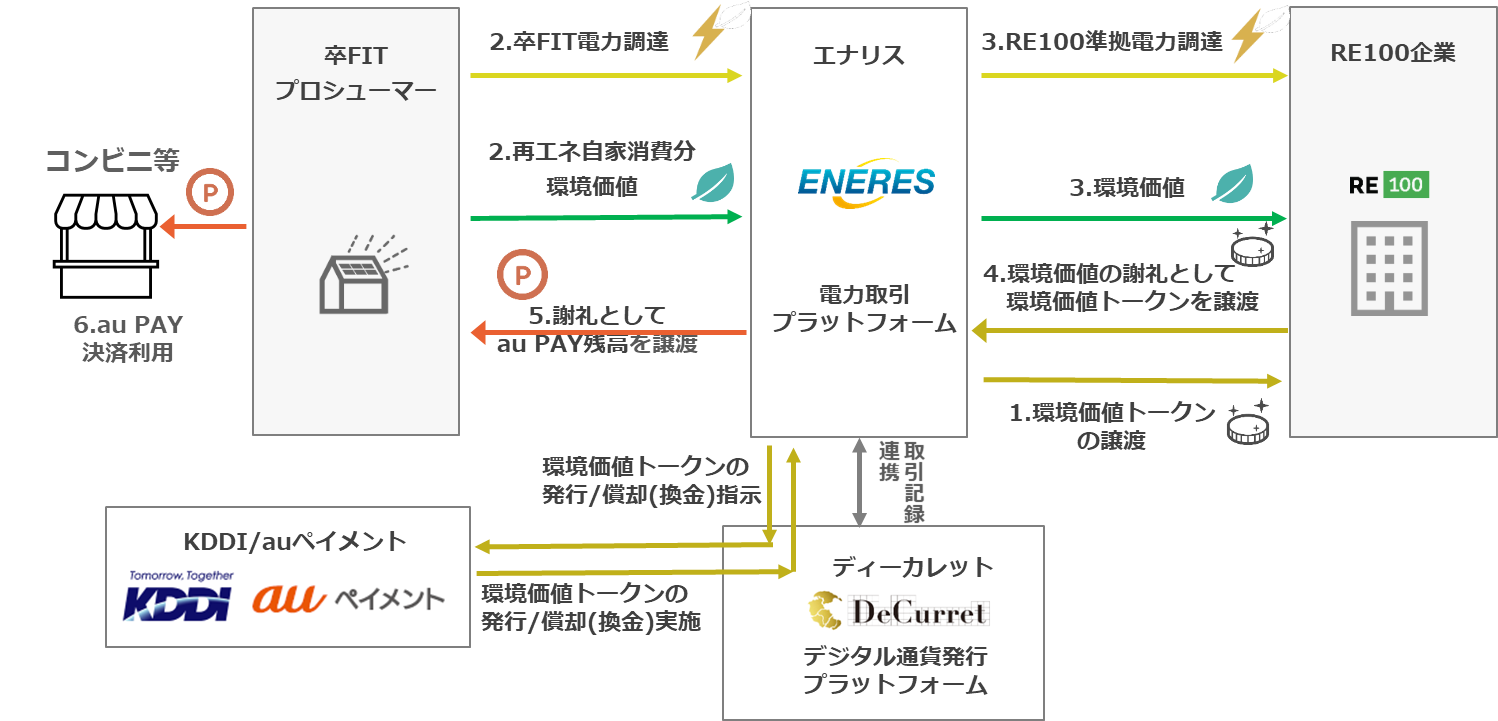

2020年12月04日、KDDIグループのエナリスとauフィナンシャルホールディングス、auペイメント、ディーカレットの4社は、電力および環境価値のP2P取引事業成立要因を検証する実証事業を共同で開始したと発表しました。

公表されている同事業の背景と概要は次の通りです。

<背景>

- 自社の新電力向けサービス(需給管理オペレーション支援等)基盤を用い、ブロックチェーンを活用して電力のP2P取引をはじめ、多くの新電力が新たな電力ビジネスに挑戦できるプラットフォーム構築を目指している

- スマホ・セントリックな決済・金融体験を提供する「スマートマネー構想」の実現に向けて、フィンテックを活用した新サービスの研究を進めている

<概要>

| 実施期間 | 2020年11月20日~2021年2月末 |

| 特徴 | エナリスが卒FITプロシューマーから環境価値が含まれた電力を調達し、真に再エネ価値を求めるRE100企業へ電力とともに環境価値を供給 auペイメントが、実証事業用の環境価値トークンを発行し、発行されたトークンをエナリスがRE100企業に配布 RE100企業は卒FITプロシューマーから譲渡された再生可能エネルギーの環境価値に対する謝礼として、環境価値トークンを譲渡 実証事業終了後、卒FITプロシューマーは提供した環境価値の謝礼として受け取るauペイメント発行のau PAY残高を幅広く決済に利用することが可能 ディーカレットは自社で構築した「ブロックチェーン上でデジタル通貨を発行・管理するプラットフォーム」を活用し、環境価値トークンの発行、流通、償却 |

| 検証内容 | 環境価値に対するトークンでの謝礼譲渡 現行制度に基づいたP2P電力取引の検証 非FIT電源とRE100企業需要家が実際に取引に参加する実証 |

| 各社役割 | エナリス ブロックチェーンを活用した卒FIT電力および環境価値の調達と供給 auペイメントへの環境価値トークンの発行依頼 RE100準拠電力および環境価値取引の実績に基づき発行された環境価値トークンの流通 auフィナンシャルホールディングス プロジェクト全体のコーディネート、au PAY活用 auペイメント 資金移動業者の登録に基づき実証事業で利用する環境価値トークンの発行 本検証の終了時には発行したトークンを償却、プロシューマーのau PAY残高譲渡 ディーカレット 環境価値トークンの発行・管理を可能とするプラットフォーム提供 |

IIJの取り組み

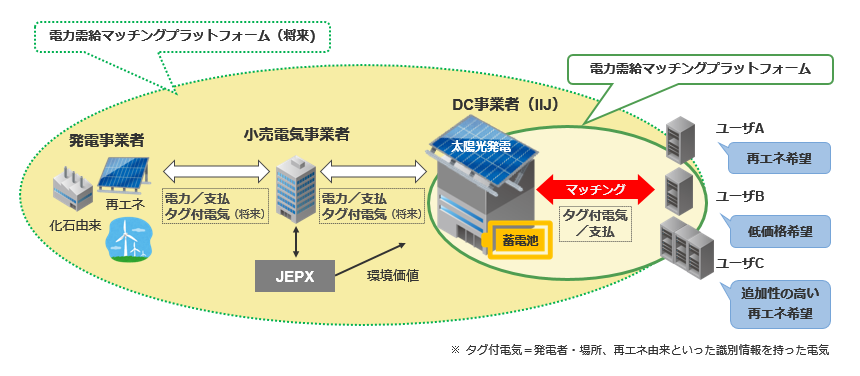

2023年4月に、IIJはブロックチェーンによって利用者のニーズに応じた電力・環境価値の割り当てなどを行う「電力需給マッチングプラットフォーム」を導入すると発表しました。

本プロジェクトを実施するにあたってIIJが着目したのが、現在、関西電力が開発中の「電力・環境価値P2Pトラッキングシステム」です。このシステムでは、電力や環境価値の情報や履歴を管理・保管が可能なため、発電者と利用者が個人単位で再エネを売買することができます。

公表されている当プロジェクトの背景・概要・結果は次の通りです。

<背景>

- 日本政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を打ち出しており、2030 年までにすべての新設データセンターの30%以上の省エネ化、国内データセンターの使用電力の一部の脱炭素化を目指している

- 度重なる省エネ法の改正により、データセンターの利用者にエネルギー消費量の報告やセンター内持ち込み機器の電力種別への対応なども新たに義務付けられた

<概要>

| 実施期間 | 2023年3月 |

| 特徴 | 関西電力が開発中の「電力・環境価値P2Pトラッキングシステム」を導入している 電力系統の中で発電側と電気の利用者側をマッチングさせることができる P2Pを使って取引当事者の間での情報共有や、ブロックチェーンを使った共有情報(記録など)の耐改ざん性を実現している |

| 検証内容 | 多様な電源調達を実施しているデータセンター内の電力「実データ」を利用し、電源割合の指定などの本プラットフォーム機能の有効性の実証 電力・環境価値P2Pトラッキングシステムを活用し、DC事業者と利用者間で、電力・環境価値の割り当ての確認 |

<結果>

- データセンター利用者のニーズ(再エネ割合・追加性)に沿った割り当てを確認

- 自動割当による管理コスト削減や、需給電力データを管理し、将来需要を予測することにより、電力・環境価値調達量の最適化に貢献できることを確認 等

P2P電力取引は決して「魔法の杖」ではない

ここまでは、P2P電力取引の概要やブロックチェーン技術の解説、実際の事例について見てきました。世界中で数多くの実証実験が行われ、政府の指針や昨今の環境意識の高まりにマッチしているP2Pの電力取引は、今後すぐに私たちの生活へと浸透していくのでしょうか?

実は、そう簡単にはいかないというのが現状です。ここに一つの海外事例を紹介します。

米国発のスタートアップ、 LO3 Energy社です。同社は独自に開発したプライベート型のブロックチェーンであるExergyを用いて、再エネ電力のP2P取引プラットフォームの構築を目指して米国や豪州で実証を進めていました。しかし、P2P電力取引の商用サービスは大規模に展開されることなく、2023年2月でサービス終了となってしまいました。

P2P電力取引スタートアップが操業停止、なぜ商用化できなかったのか

P2P電力取引の先駆者として期待されていたLO3 Energy社ですが、なぜ資金が尽きる前に新たな電力ビジネスを収益化できなかったのでしょうか。

あくまで筆者の憶測になってはしまいますが、「P2Pによる電力取引は、一個人が既存の電力システムから乗り換えるだけの動機になり得なかった」ことが要因の一つではないでしょうか。

従来の電力体系では、電力会社という中央集権的な管理者が存在していました。電力会社は売り上げのほとんどを企業や家庭からの電気料金収入が占めているため、あの手この手で消費者に自社の電気を使ってもらおうと販促活動をしています。

一方のP2Pの電力取引ではどうでしょうか。こうしたプロジェクトでは、運営企業が生活者に対して、「クリーンエネルギーを選択できる」と訴えかけるケースが散見されます。こうしたプロモーションにおいては、事業者が「生活者は環境的インセンティブによって行動を変容させる」と過信しているといわざるを得ないでしょう。

EYが行った「Future Consumer Index」という調査によると、消費者全体の32%はサステナブルな商品やサービスに対してより多額の支払いをすることをいとわないと回答していますが、品質の高い商品は約半数の消費者がより多額を支払うとしており、実際には環境以外のインセンティブを優先することが明らかになっています。

このことからも、環境的インセンティブでは消費者が電力システムを乗り換える動機として不十分だったのではないかと推測します。

また、余剰電力が完全に埋没しているケースはかなりレアケースです。住宅用の太陽光発電が普及して設置費用が安くなったことで、売電価格は近年減少傾向ですが、既存の電力システムの中でも、個人が蓄電した余剰電力を売電する仕組みはすでに多くの発電家が利用しています。

これに対して、P2P電力取引を推進しているのは新進気鋭のスタートアップであることも少なくありません(既存の確立された電力システムや料金体制を刷新するのですから、当然といえば当然ですが)。

したがって新興のプラットフォームに乗り換えてもらうには、それだけの明確なメリットやインセンティブを明示できない限りは、信頼のある大手電力会社からの乗り換えを狙うのは、消費者心理的には難しいのかもしれません。

P2P電力取引は画期的な取り組みとして世界的な注目を浴びる一方で、こういった面から大規模な商用化が困難であるという現実もあるということには注意が必要です。

まとめ

今回の記事では、近年話題を集めているP2P電力取引についてまとめました。

環境負荷の少ないエネルギー源として太陽光エネルギーなどの積極的な活用も推奨されており、今後も個人間での電力取引は環境にやさしいアプローチとして関心を集めるでしょう。

ブロックチェーンの概要やP2P電力取引のメリットとデメリットをきちんと理解したうえで、引き続き今後もその動向に注目していきましょう。

トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)