「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、企業活動における温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出削減が重要な課題となっています。自社の排出量削減だけでなく、調達や輸送、保管などサプライチェーン全体での排出削減が求められる中で、消費者が環境に優しい製品やサービス、いわゆる「グリーン製品」を選べる仕組みを整えることが、企業の競争力を高める鍵となります。このような取り組みを支援する手段として注目されているのが「カーボンフットプリント」です。

本記事では、カーボンフットプリントの基本概念、算定方法、課題について詳しく解説し、今後の展望も紹介します。経営者やサステナビリティ担当者の方々にとって、カーボンフットプリント導入の参考となる情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。

カーボンフットプリント=製品単位のCO2排出量の見える化

カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Product、CFP)とは、一つの商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルの全過程において排出されるCO2の排出量を、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みです。直訳すると「炭素の足跡」という意味で、その製品にかかわる複数の事業者と消費者の双方が、低炭素な消費生活へ自ら変革していく上での指針となっています。

プリントをめぐる動向」

経済産業省が公表している「サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けた カーボンフットプリントを巡る動向」では、紙パック牛乳におけるカーボンフットプリントの例が示されており、乳牛の飼育・紙パック生産の「原材料調達」、牛乳製造 ・パッケージングでの「生産」、輸配送 ・冷蔵輸送における「流通・販売」、商品を冷蔵しておく「使用・ 維持管理」、紙パック収集 ・リサイクル処理における「廃棄・ リサイクル」までに排出されるCO2排出量全てがカーボンフットプリントであると紹介されています。

日本におけるカーボンフットプリントの歴史は、2008年の経済産業省によるCFP制度の検討から始まり、試⾏事業を経て、2012年度から⺠間に移⾏して「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム」として運用が開始されました。現在は、「SuMPO環境ラベルプログラム」に運用が移管され、様々な分野でカーボンフットプリントの表示が進められつつあります。

カーボンフットプリントの目的

前述の通り、カーボンフットプリントに対応しようとするとかなり細かな単位で情報を収集しなければなりません。このような手間をかけてまで、多くの企業がカーボンフットプリントを導入する目的は一体何なのでしょうか?

「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム」を運営しているCFPプログラムのウェブサイトによると、以下の2点が主な目的とされています。

- 事業者がサプライチェーンを構成する企業間で協力して更なるCO2排出量削減を推進すること

- 消費者がより低炭素な消費生活へ自ら変革していくこと

カーボンフットプリントは、消費者と企業の双方にとって意味のある仕組みです。消費者にとっては、自分が使う商品やサービスがどれだけの温室効果ガスを排出しているのかを知る手がかりになります。この情報があれば、環境負荷の小さい商品を選ぶという行動につなげることができます。

特に、「カーボンフットプリントマーク」が表示されている商品なら、CO2排出量の大小が一目で分かるため、より意識的な選択がしやすくなります。カーボンフットプリントマークとは、対象の商品のライフサイクルで発生するCO2量を数値で表示したマークのことで、第三者機関が、申請者が提出したカーボンフットプリントの算定結果を審査して問題がない場合に取得できるものです。

もちろん、単純に「排出量が少ない=良い」とは限りませんが、環境への配慮を重視する消費者にとっては、カーボンフットプリントそのものが有力な判断基準の一つになることも確かでしょう。

また、企業側もこうした消費者の動きを無視するわけにはいきません。エシカル消費が広がる中で、環境負荷の低い製品やサービスを提供することは、競争力の向上につながります。そのため、カーボンフットプリントを削減する取り組みが企業全体、さらにはサプライチェーン全体に広がる流れが生まれています。単なる企業イメージの向上にとどまらず、排出削減の努力が企業の持続可能な成長にもつながるのです。

消費者と企業の相互作用によって、社会全体でCO2排出の削減が進んでいく。このサイクルを生み出すことこそが、カーボンフットプリントの大きな目的だといえるでしょう。

日本においてカーボンフットプリントが重要視されている背景

我が国において特にカーボンフットプリントが重視されている理由には、次の点が挙げられます。

- 気候変動対策が喫緊の課題となっている

- 企業はCO2排出の主体である

- ESG投資が主流になりつつある

- 世界ではカーボンフットプリントの義務化が始まっている

それぞれ解説します。

気候変動対策が喫緊の課題となっている

2024年7月、日本の平均気温は観測史上最も高い水準となり、前年の「地球沸騰」と形容された異常気象をさらに上回る記録を更新しました。これで2年連続の過去最高となり、気候変動がもはや遠い未来の課題ではなく、現実の危機として顕在化していることが改めて明らかになっています。熱波や豪雨、台風の大型化など、日本国内でも気候変動の影響が多方面に及び、農業やインフラ、健康リスクといった社会全体に深刻な影響を与えています。

こうした状況の中、日本はパリ協定に基づき、2050年までに温室効果ガス(GHG)の排出を実質ゼロにする目標を掲げています。その達成には、2030年までにカーボンフットプリントに基づくCO2排出量を67%削減し、2050年までには91%の削減が必要だといわれています。

目標を実現するためには、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入だけでなく、サプライチェーン全体のCO2排出量を正確に把握し、具体的な削減策を講じることはもはや必要不可欠でしょう。この点において、カーボンフットプリントのような定量的かつ客観的な指標が重要視されているのは当然の結果ともいえます。

企業はCO2排出の主体である

温室効果ガスインベントリオフィスのデータによると、日本国内のCO2排出量のうち家庭部門が占める割合はわずか15%程度であり、残りの大部分は企業活動に起因しています。製造業、輸送、エネルギー産業など、多くの業種がサプライチェーン全体で直接的・間接的にCO2を排出しており、消費者の日常生活におけるCO2排出量をはるかに上回ります。

例えば、ある製品が市場に流通するまでには、原材料の採掘・精製、部品の製造、組み立て、輸送、販売、使用、廃棄といったさまざまなプロセスがあり、それぞれの段階でCO2が排出されます。企業が自らのカーボンフットプリントを正確に把握することで、どの工程での排出が多いのかを特定し、削減策を講じることが可能になります。

すべての企業が生産活動を停止すればCO2排出量は劇的に減少しますが、それは現実的な解決策ではありません。経済活動と環境保全の両立が求められる中、企業は省エネ技術の導入や再生可能エネルギーの活用、サプライチェーンの最適化といった多様な手法で排出量の削減を進める必要があります。その指標として、カーボンフットプリントの算定が果たす役割は大きいといえるでしょう。

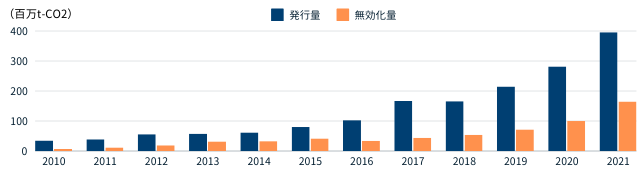

ESG投資が主流になりつつある

近年、企業の財務的な指標だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素を考慮したESG投資が拡大しています。2015年には26.6兆円だった日本国内のESG投資額は、2023年には537.6兆円に達し、総運用資産の65.3%を占めるまでに成長しました。投資家は企業の長期的な持続可能性を重視し、環境負荷の低減や社会的責任を果たす企業への資金流入が進んでいます。

特に欧州や米国では、企業のカーボンフットプリント開示が投資判断の重要な要素となっており、透明性の高い企業ほど資金調達の面で有利になります。この流れは日本にも波及し、金融機関や機関投資家が企業に対して環境負荷の低減を求める動きを加速させています。

ESG投資の拡大に伴い、企業がカーボンフットプリントを積極的に開示し、削減に取り組むことは、投資家からの評価向上だけでなく、ブランド価値の強化にもつながります。環境配慮型の経営が競争力の源泉となる時代において、カーボンフットプリントは企業戦略の中核を担う存在となっています。

世界ではカーボンフットプリントの義務化が始まっている

世界各国では、カーボンフットプリントの開示義務化が進んでおり、日本企業もこの動きに対応する必要があります。例えば、欧州委員会ではGHG排出削減目標の達成に向け、CO2排出量の多い産業に対して厳格なルールを設け、排出削減を促しています。特にフランスでは、衣料品のカーボンフットプリント表示を義務付け、食品に関しても持続可能な表示を推進する政策を進めています。

ファッションのサステナビリティー動向(フランス)(2)環境規制 | 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ

さらに、EUのバッテリー規制では、2025年から特定の基準を超えるCO2排出量を持つバッテリーは市場流通が制限されることが決定されており、企業には具体的な削減努力が求められます。アメリカでも、政府が調達する電子製品の95%以上はEPEAT適合品でなければならず、その評価基準にはカーボンフットプリントの算定が含まれています。

電池のライフサイクル全体を規定するバッテリー規則施行(EU) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース

こうした国際的な動向は、日本企業にとって無関係ではありません。海外市場で競争力を維持するためには、製品のカーボンフットプリントを適切に管理し、国際基準に適合させる必要があります。日本政府もこれを受け、企業のCO2排出量開示を推奨する方針を打ち出しており、今後さらに厳格な規制が導入される可能性が高まっています。

こうした背景から、日本においてもカーボンフットプリントの重要性は一層高まりつつあります。環境対策の遅れは、競争力の低下や市場からの信頼喪失につながるため、企業は早急な対応が求められています。

カーボンフットプリントの計算方法

具体的な算定方法については、以下の4つのステップで進めます。

算定方針の検討

最初に、CFP算定の目的と用途を明確にすることが重要です。目的によって、データの精度や算定方法が変わるため、以下のような視点で方針を決定します。

(1) 目的の明確化

- 企業内での活用(脱炭素戦略・排出削減の基礎データ)

- 消費者向けの情報提供(環境ラベル、エコ商品の認証取得)

- 他社製品との比較(競争優位性の確保)

- サプライチェーンの排出量管理(Scope 3の排出量把握)

特に他社製品と比較する場合は、国際的な算定基準(ISO 14067やカーボンフットプリントガイドラインなど)に沿ったルールを統一しなければなりません。

(2) 参照する算定基準の選定

算定にあたっては、国際的な温室効果ガス排出量の算定・報告の基準として「GHGプロトコル」が広く活用されており、それをISO化した「ISO 14067」もカーボンフットプリント算定の国際ルールとして定められています。これらの基準に則ることで、企業や国を超えた比較が可能になり、CFP算定の透明性や信頼性が向上します。

(3) 使用データの方針

一次データ(直接測定されたデータ)を活用するとより正確な結果が得られますが、実務上は二次データ(既存のデータベースや文献を基に推定したデータ)を用いた計算が一般的です。二次データを用いた方がデータ収集が容易で一次データが取得困難な場合でも活用できるメリットがありますが、企業ごとの排出削減努力が反映されにくいという課題もあります。このため、政府は2024年3月を目途に一次データを活用した算定方法の方針を示し、企業がサプライチェーン全体の排出量をより正確に把握できるよう求めています。

代表的な二次データのデータベースには、PCR(Product Category Rule)や国が整備したライフサイクルアセスメントデータベースを基にした原単位データベースがあります。しかし、これらを利用する場合、原材料メーカーが実施したCO2削減策が最終的なカーボンフットプリントに反映されにくい点には注意が必要です。

算定範囲の設定

ライフサイクルのプロセスを以下のように分類し、どこまで含めるか決定します。

- 原材料調達(採掘・精製・輸送)

- 製造(加工・組立・生産工程)

- 輸送・流通(物流・配送)

- 使用(消費者による使用時のエネルギー消費)

- 廃棄・リサイクル(処理・再利用・埋立)

影響が小さい要素を除外できるカットオフ基準を設定できますが、主要な排出源を除外すると算定結果の精度が低下するため注意が必要です。

カーボンフットプリントの算定

カーボンフットプリントの算定方法には、大きく分けて二つのアプローチがあります。一つはGHG排出量を直接測定する方法、もう一つは排出を伴う活動の活動量(マテリアルやエネルギーの投入量)を基に計算する方法です。特に後者では、「活動量」×「排出係数(単位活動量あたりのGHG排出量)」の計算式を用いて排出量を算定します。

この方法には二つの計算パターンがあり、一つ目は活動量に対してGHGの種類ごとに決められた排出係数を乗じ、それらをCO2相当量に換算して合算する方法、二つ目はCO2相当に予め換算された排出係数を活動量に直接掛ける方法です。いずれの方法でも、算定範囲となるライフサイクル全体を分析し、各活動に伴うGHG排出量を合算することでカーボンフットプリントを求めます。

検証・報告

カーボンフットプリントの算定後は、結果の正確性と信頼性を担保するために検証を実施することが重要です。検証には、内部検証と第三者検証の2種類があり、目的に応じて適切な方法を選択します。

- 内部検証: 社内の品質管理部門や環境管理担当者がデータを精査し、整合性を確認。

- 第三者検証: 認証機関や専門機関による独立したレビューを受け、透明性と比較可能性を高める。

特に消費者向けの情報開示や他社製品との比較を行う場合は、第三者検証の取得が望ましいですが、コストがかかるため、目的に応じた選択が必要です。

検証後は、結果を算定報告書として取りまとめます。その際には、算定ルールに定められた基準を満たしていることを証明できるよう、透明性を確保し、十分な詳細を記載することが求められます。報告書には、以下の内容を含める必要があります。

- 算定範囲(ライフサイクルプロセスの詳細)

- 使用したデータの出所(一次データ・二次データの区別)

- 排出係数およびカットオフ基準

- 検証の有無と方法(内部または第三者検証)

- 今後の削減目標と改善策

ここで紹介したプロセスはあくまで基本的なものに過ぎないため、本格的にカーボンフットプリントに取り組むのであれば、経済産業省・環境省が公表している「カーボンフットプリント ガイドライン」を参考にすると良いでしょう。

カーボンフットプリントが抱える今後の課題

次はカーボンフットプリントの今後の課題となる5つの点について、それぞれ解説していきます。

カーボンフットプリントの算出に明確なルールがない

カーボンフットプリントの算出に関するルールは、確立されたガイドラインが存在するものの、実際の運用には多くの課題が残っています。経済産業省や環境省が発表したガイドラインにより、カーボンフットプリントを算出するための基本的な枠組みは提供されていますが、二次データの使用や算出基準に関しては曖昧さが依然として存在します。

例えば、サプライチェーン全体でのCO2排出量を評価する際、取引先やサプライヤーからのデータが不完全であったり、調達先によって排出量の計算基準が異なる場合が多いです。このような場合、企業は独自に仮定を設けて算出しなければならず、その結果が他の企業のカーボンフットプリントと比較した際に不正確である可能性が高まります。

また、製品カテゴリーや業種別のガイドラインが不足している分野もあり、これにより各業界における標準的な計算方法が欠如している現状があります。特に、新興分野や技術の進展が早い業界においては、規定が遅れがちで、結果として業種間での整合性を欠いたデータが生まれてしまうのです。このような不確実性は、企業間での公正な比較が難しくなるリスクとなるでしょう。

算出に手間がかかる

カーボンフットプリントの算出は、ライフサイクルアセスメント(LCA)という高度な分析手法に基づいています。LCAは製品の全ライフサイクルを通じて環境への影響を評価する手法であり、CO2排出量だけでなく、水資源やエネルギー使用などの多様な指標を考慮するものです。この手法は非常に詳細で精密なプロセスを必要とするため、専門的な知識を持つ人材の確保が不可欠となります。

例えば、各プロセスについて算定対象固有の活動量データが取得できない場合、全体の活動データを取得した上で、重量や個数等に応じて製品一つあたりの相当分として割り振る考え方である「配分」という選択をしますが、この計算は複雑になることも多く、自社製品と算定プロセス双方の理解が求められます。

しかし、LCAを適切に実施できる人材はまだ少なく、そのため専門知識を有するスタッフの確保やトレーニングにも多大なコストがかかるため、スムーズにカーボンフットプリントの算定ができている企業はあまり多くないのが現状です。

また、サプライチェーンのデータ収集に関しても課題があります。取引先から必要なデータを取得するためには、相手方が持つデータの精度や更新頻度に依存するため、データが整備されていない場合、その収集作業は困難であり、場合によってはサプライヤーとの信頼関係が求められます。中小企業においては、大企業と比較してリソースが限られており、これらの課題に取り組むために必要なリソースを投入することが困難な状況にあります。こうした要因が重なり、カーボンフットプリントを正確に算定するには相当な時間と労力が必要となるため、企業にとっては大きな負担となっています。

算出結果を開示することにより他社と比較される可能性がある

カーボンフットプリントの算出結果を開示することにはリスクも伴います。企業が自社のカーボンフットプリントを公表することで、競争相手と比較されることになりますが、原材料の調達先や流通経路といった詳細なサプライチェーン情報が関わる場合、その公開が企業の競争力に直結することがあります。製品に使用する材料や生産方法が明らかになれば、競合他社が同様の方法を採用することが容易になり、ビジネス上の優位性が失われる恐れがあるからです。

加えて、環境負荷を低減するための努力が一部の企業にとってはネガティブに評価される場合もあります。例えば、他社の方が低炭素製品を提供している場合、自社のカーボンフットプリントが高いことで、企業の社会的評価が低下し、顧客や投資家からの信頼が失われるリスクが生じます。このような観点から、環境のための活動で一種の競争が生まれたり、その結果が自社の評判につながることをネガティブに捉える経営者も一定数いることは確かでしょう。

また、カーボンフットプリントの利活用シーンが広がる中で、この報告結果が意図せずに他社の製品との比較に使用されてしまう可能性が高くなっています。特に問題なのが、ステークホルダーに報告するために算定・開⽰したものが、意図せずに他社製品との⽐較に用いられてしまうケースです。基礎要件と⽐較を想定したカーボンフットプリントついては、それぞれ異なる算定ルールで算定されているため、公平に比較を行うことが難しく、誤解を招く恐れがあります。

カーボンフットプリントを算出するだけではCO2は削減できない

カーボンフットプリントの算出は、CO2排出量を「可視化」することが目的であり、それ自体が排出量削減に直結するわけではありません。企業は自社の製品やサービスのCO2排出量を明確に把握することができますが、その数値を減らすためには実際に改善策を実行しなければなりません。

そのためにはまず、製品のライフサイクル全体を通じて、どの工程でCO2排出量を削減できるかを検討することが求められます。例えば、生産過程でのエネルギー効率の改善や、輸送方法の見直し、リサイクル可能な素材の使用などが具体的な削減策として挙げられます。しかし、ここで問題となるのは、企業が実際に排出量を削減するための行動を起こすには、より一層の投資が必要となる点です。

したがって、「カーボンフットプリントの導入」が目的となってしまっていることも多く、その後の排出削減に向けた具体的な施策を伴わない限り、脱炭素社会の実現にはつながらないという点が大きな課題となっているのです。

正確性・客観性の確保が不可欠

カーボンフットプリントの算定において、正確性と客観性を確保することは非常に重要です。企業が独自に算定基準を設定すると、その前提条件や算定方法にばらつきが生じ、製品間で公平な比較が難しくなります。これにより、消費者やステークホルダーが製品の環境影響を比較する際、信頼性の低いデータを基に判断することになりかねません。この問題を解決するためには、業界団体や第三者機関が中心となって、算定基準や検証手順を標準化する必要があります。

しかし、現在はカーボンフットプリントを検証するための第三者機関の数が不足しているため、企業が提供するデータの正当性を確認するための検証作業が滞りがちです。これにより、検証結果に対する信頼性が低下し、企業の情報が市場で正しく評価されないリスクが生じます。このような状況を改善するためには、より多くの検証機関を育成し、検証基準を厳格に設けることが求められます。

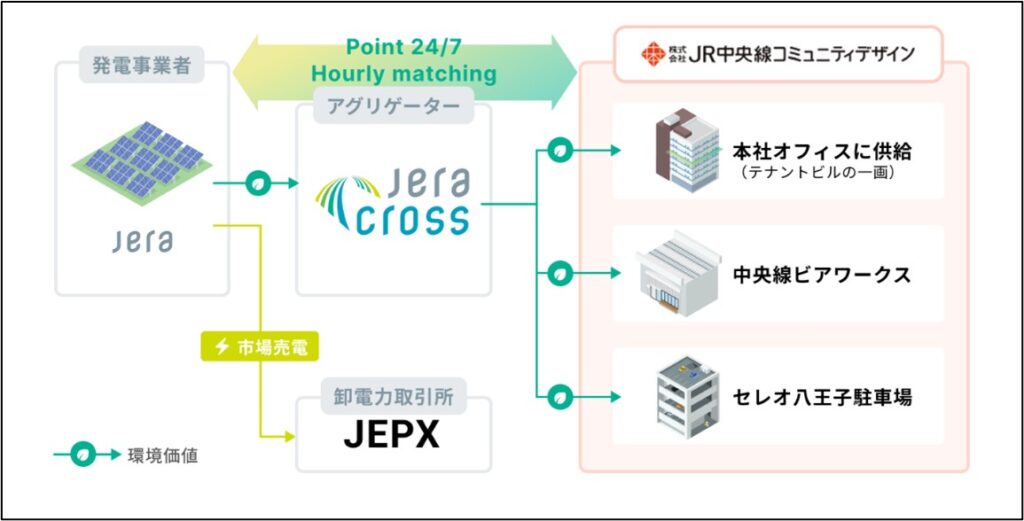

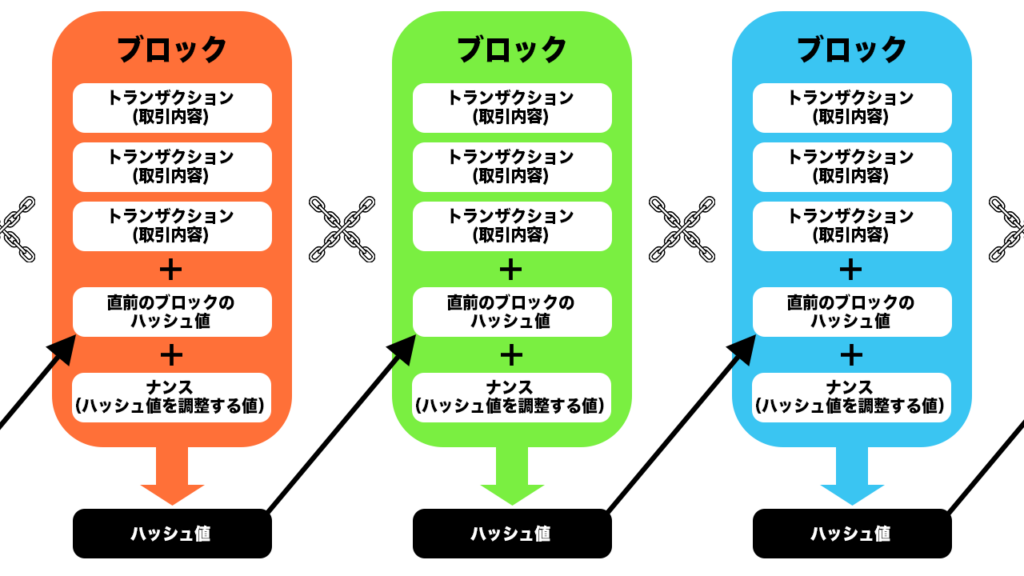

また、企業側にも不正を防止するための取り組みが見られます。その解決策の一つが、ブロックチェーン技術です。ブロックチェーンは、データの改ざんを防ぎ、透明性を確保するため、カーボンフットプリントの算定結果に対する信頼性を高める手段として有効です。現在、同技術はカーボンフットプリントのみならず、デジタルプロダクトパスポート(DPP)やカーボンクレジットなど様々な法規制対応のシーンにおいてビジネス導入が加速しています。

ブロックチェーンについては以下の記事でも解説しています。

日本のカーボンフットプリント義務化を巡る今後の動向

日本におけるカーボンフットプリントの義務化は、国内外の市場環境や政策の変化を受けて着実に進んでいます。特に、サプライチェーン全体のCO2排出量の可視化が求められる流れは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)や国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の開示基準を背景に強まり、製品ごとのライフサイクル排出量を明確にすることが企業活動の透明性を左右する要素になりつつあるでしょう。

日本では、温室効果ガス(GHG)排出量の約10~20%を占める中小企業の脱炭素対応が遅れている状況がありますが、大企業を中心にカーボンフットプリントの開示が求められる圧力が強まっており、特に「Scope1」と「Scope2」の排出量(それぞれ、スコープ1は企業が直接排出する温室効果ガス、スコープ2は企業が使用する電力などの間接的な排出)についての情報開示が進んでいます。

さらに、サプライチェーン全体の排出量を含む「Scope3」の開示も、より広範囲に議論されつつあり、これらの排出量を管理し開示することは、取引先企業に対しても強い影響を与える要素となります。その結果、義務化が制度として定められる前から、企業は自主的なカーボンフットプリントの算定に取り組む必要があるといえるでしょう。

また、政府の調達方針においても環境配慮型製品の選定が進んでおり、カーボンフットプリントの開示が公的機関や国際市場での競争力を左右する要因となっています。この動きは、国内市場にとどまらず、海外市場における「グリーン製品」志向の高まりとも連動しており、日本企業が国際競争力を維持するためには、義務化に先駆けた取り組みが不可欠です。しかし、カーボンフットプリントの算定には、サプライチェーン全体の協力が不可欠であり、その複雑さゆえに企業単独での対応は容易ではありません。

そのため、義務化が制度として明確になる前に、企業は独自のカーボンフットプリント管理体制を整え、サプライチェーン全体での協力体制を築くことが重要です。特に、環境対応が遅れた企業は市場競争において不利な立場に置かれるリスクがあり、規制が導入された後に慌てて対応するのではなく、今のうちから積極的に取り組むことが求められます。カーボンフットプリントの義務化は、そう遠くない未来に現実のものとなるでしょう。むしろ、先行して対応することが企業の競争力を高める戦略的な選択肢になっていくはずです。

まとめ

カーボンフットプリントは、企業活動の中での温室効果ガス排出量を可視化し、削減の方向性を示す重要なツールです。サプライチェーン全体での排出削減は、単に環境負荷を減らすだけでなく、企業の競争力強化にも寄与します。消費者がより低炭素な選択をするためには、企業が透明性を持って排出量を開示し、努力を続けることが求められます。

カーボンフットプリントの導入は、ESG投資家の関心を引き、持続可能な経営を支える要素となり得ます。今後、日本国内外でさらに厳格な規制や義務化が進む中、企業は早期に適切な対応を進めることが、社会的責任を果たすだけでなく、長期的な成長を支える鍵となるでしょう。

トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)

とは?-840x473.jpg)

とは?-840x473.jpg)