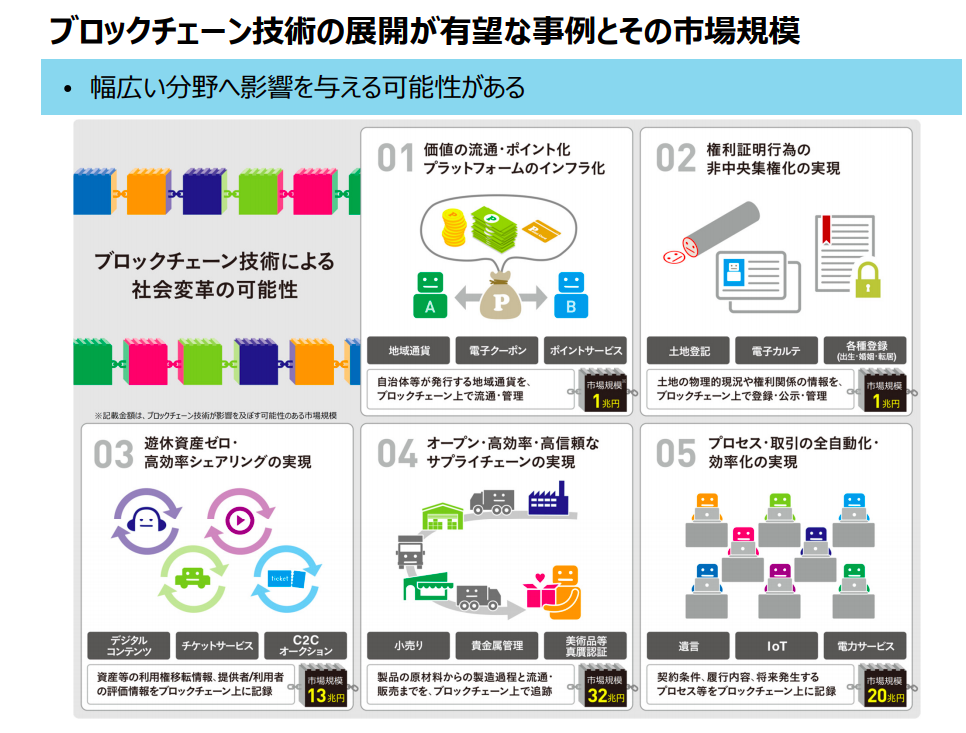

WEB3の根幹技術として様々な領域で応用が進むブロックチェーン。近年、この技術をゲーム分野に組み込み、新たな体験や価値を提供する動きが強まってきています。ゲームにブロックチェーン技術を取り入れると、どのような変化が起こるのでしょうか。

本記事を読むことで、ブロックチェーンゲームの仕組みや特徴、稼ぎ方についても理解することができます。注目のタイトルについても紹介しているので、「これから始めてみたい」という方も楽しめる内容となっています。

ブロックチェーンゲームとは?

その名の通り、ブロックチェーン技術を利用したゲーム

ブロックチェーンゲームとは、その名の通り、仮想通貨やNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)のベースとなるブロックチェーン技術を活用したゲームのことを指します。

従来のゲーム業界では、PCゲームにせよ、主流のスマホゲームやコンシューマーゲームにせよ、データベースにデータを保管してプレイ履歴やプレイヤー情報などを記録していました。しかし、ブロックチェーンゲームではこの記録をブロックチェーン上に記録することで、今までのゲームとは一味も二味も違った楽しみ方が実現しています。

このように聞くと、どういった特徴があるのか気になりますよね。ですが、その前にブロックチェーンについて軽く説明を加えます。

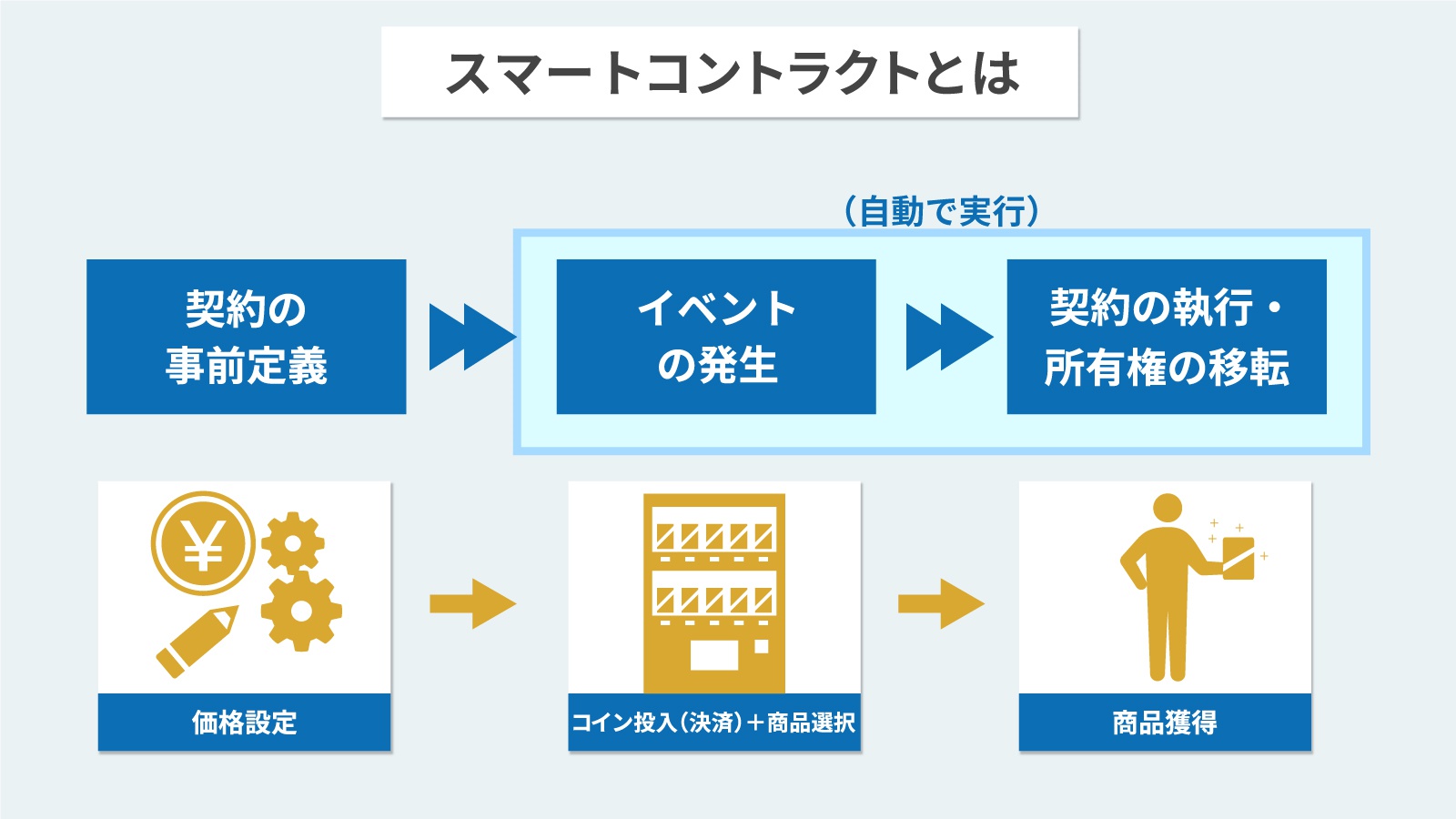

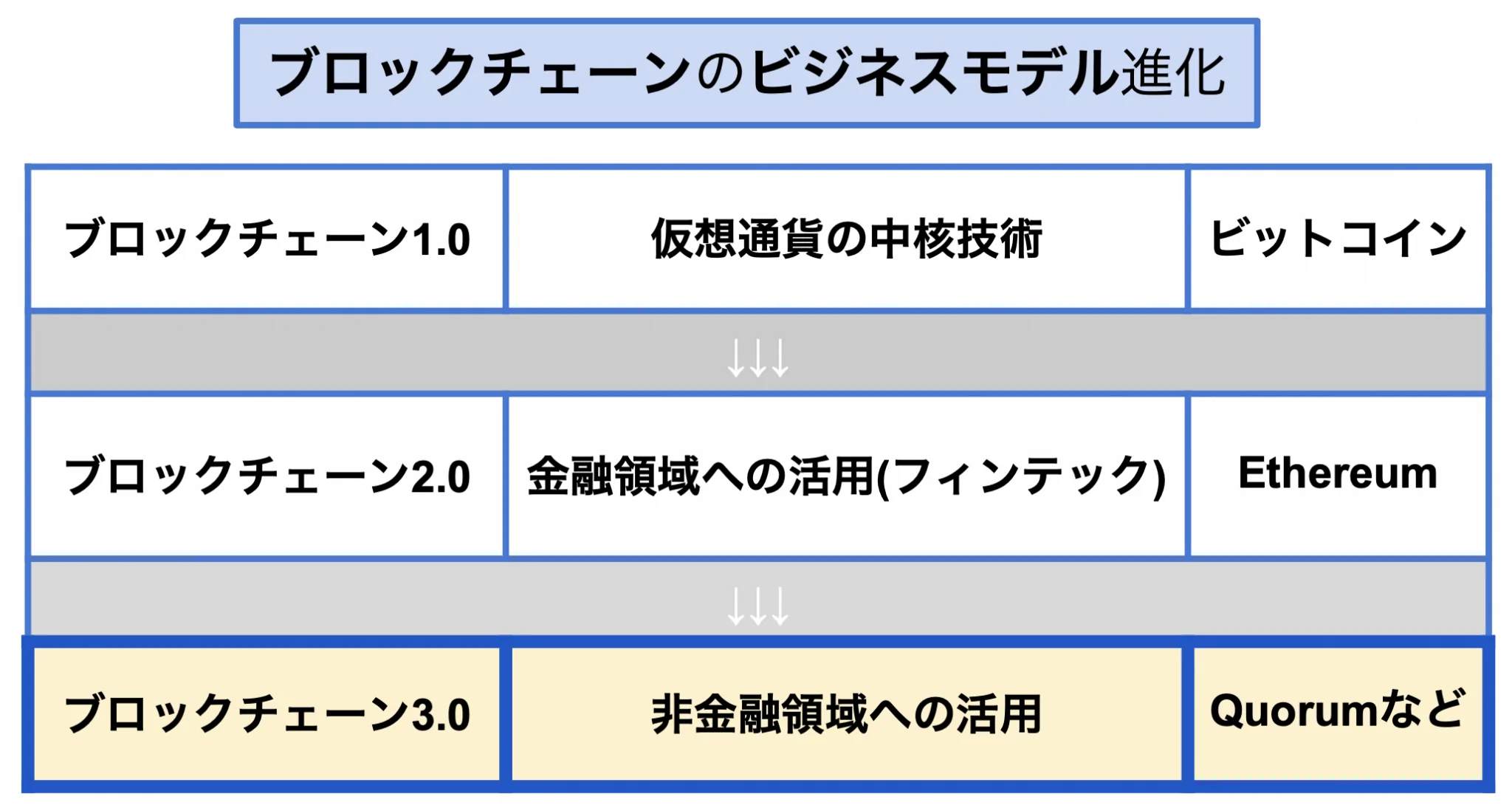

ブロックチェーン=管理者不要でデータを安全に記録・共有する技術

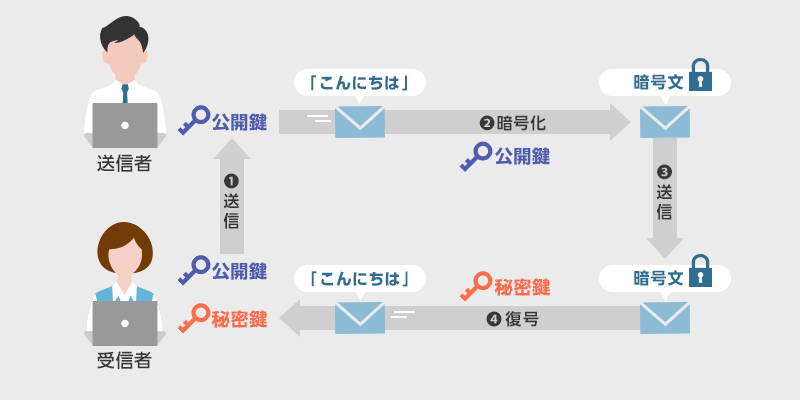

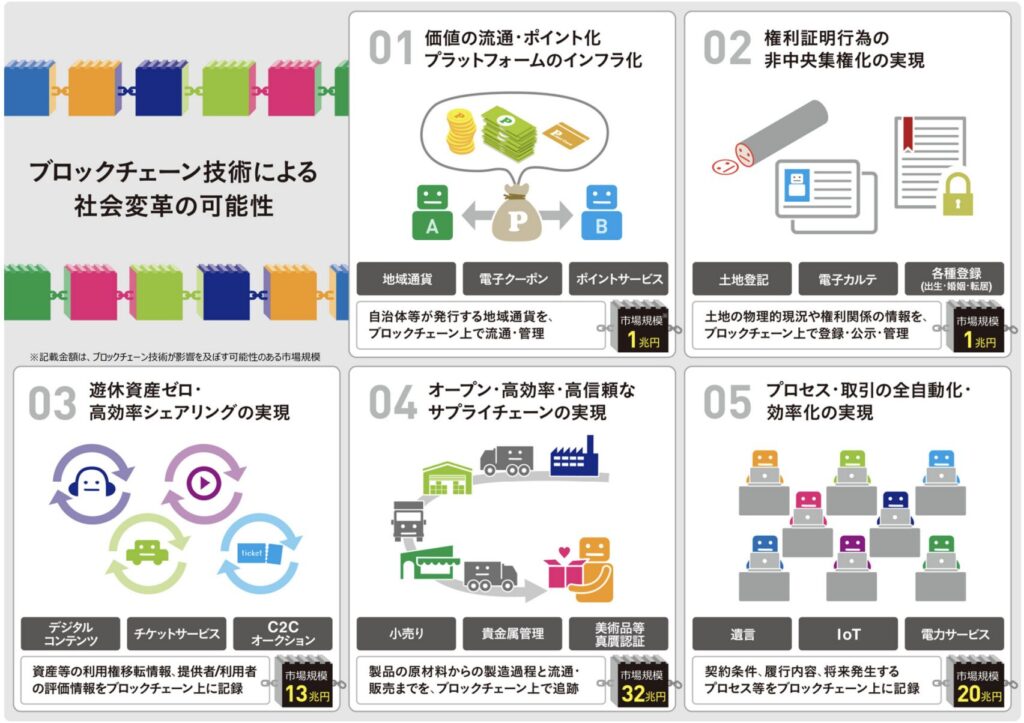

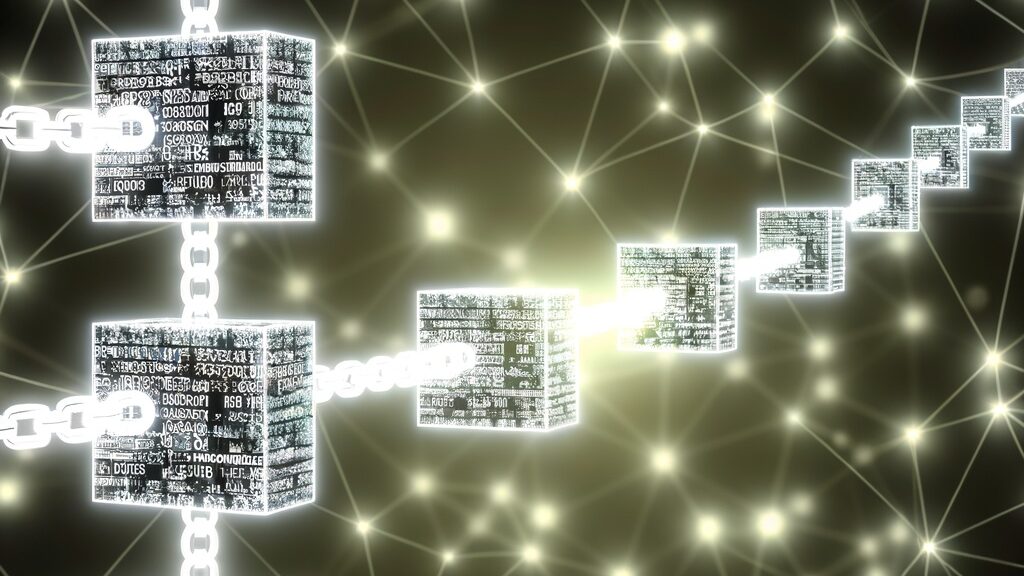

ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術です。

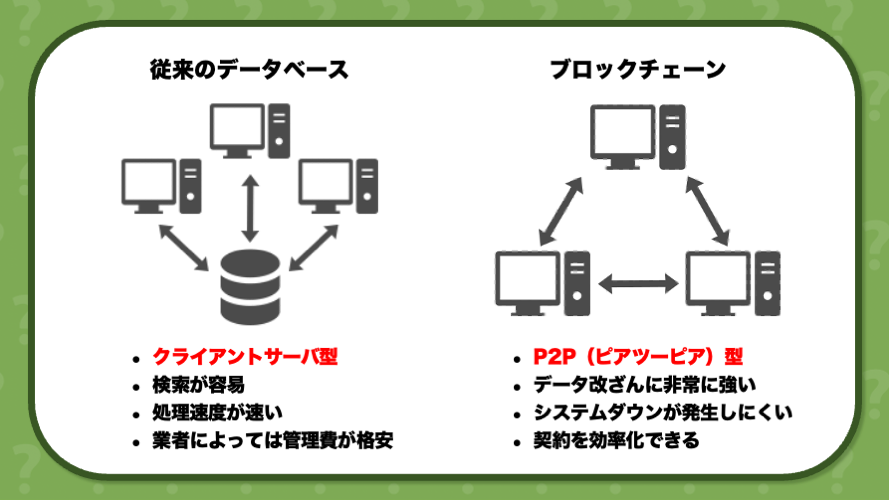

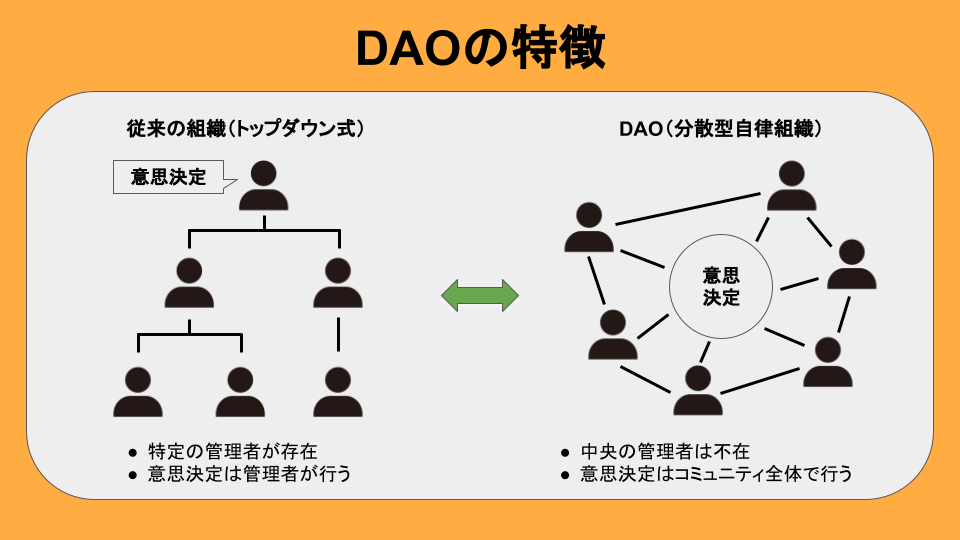

ブロックチェーンはデータベースの一種ですが、そのデータ管理方法は従来のデータベースとは大きく異なります。従来の中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存されるため、サーバー障害やハッキングに弱いという課題がありました。一方、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、ハッキングにも強いシステムといえます。

また、ブロックチェーンでは、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。ハッシュ値とは、あるデータをハッシュ関数というアルゴリズムによって変換された不規則な文字列のことで、データが少しでも変わると全く異なるハッシュ値が生成されます。新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みると、それ以降のブロックのハッシュ値を全て再計算する必要があり、改ざんが非常に困難な仕組みとなっています。

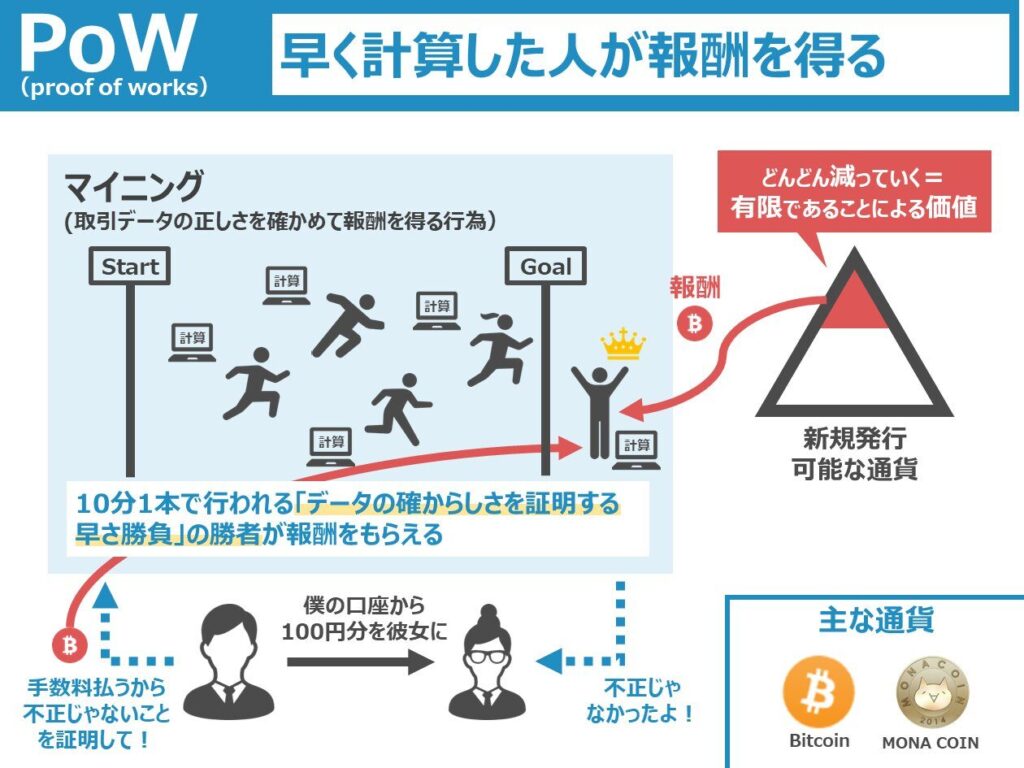

さらに、ブロックチェーンでは、マイニングという作業を通じて、取引情報のチェックと承認を行う仕組み(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。マイニングとは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムな値を代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しい値(ナンス)を見つけ出す作業のことで、最初にマイニングに成功した人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。

このように、ブロックチェーンは分散管理、ハッシュ値、マイニングなどの技術を組み合わせることで、データの改ざんや消失に対する高い耐性を持ち、管理者不在でもデータが共有できる仕組みを実現しています。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ブロックチェーンゲームの特徴

サービス終了後も資産価値としてデータが残る

従来のゲームでは、運営元がサービスを停止するとデータベースに保存されている全てのデータが消えてしまいます(いわゆるサ終)。しかし、ブロックチェーンゲームではサービスが終了してしまっても、NFT化されたアイテムが資産として手元に残ります。

ゲームをプレイして手に入れたアイテムはウォレット内に保存しておけるので、NFTはゲームが終了してもデータとして残っているため、他の互換性のあるゲームでの共有やマーケットプレイスでの売買が可能です。

このように、従来のゲームでは運営にあったデータの所有権が、ブロックチェーンゲームではユーザーに帰属するため、今まで苦労して集めたり、課金して入手したりしたアイテムを完全に失ってしまうという心配は無用になります。

チートプレイが排除されている

既存のゲームにおいては、e-Sportsの有名タイトルでもチーターによる迷惑行為が問題になっています。プレイヤーがコードを書き換えることによってキャラクターを強くしたり、課金アイテムを増殖させたりする行為は、「ズル」を超えて健全な運営や収益を阻害する「犯罪行為」になりつつあります。

このように、有名タイトルでも常に不正は付きもののようです。

しかし、前述の通り、ブロックチェーンでは常にネットワークの参加者間で情報が同期されます。そのため、不正をしても世界中の参加者(ノード)の合意形成が必要なので、すぐにバレてしまいます。不正に悩まされることなく、全てのプレイヤーが安心してゲームを楽しめる環境が整っている点は、ハードディスクやサーバーにデータを保存していた従来のゲームとの大きな違いです。

また、ブロックチェーンによって唯一性や希少性が担保され価値が高まったゲーム内コンテンツは、そのゲーム内での取引はもちろん、NFTマーケットプレイスと呼ばれるゲーム外の取引所でも売買が可能となります。

このように、新たな市場が生まれることでコンテンツ価値を維持する仕組みは、ブロックチェーンゲームならではの光景でしょう。

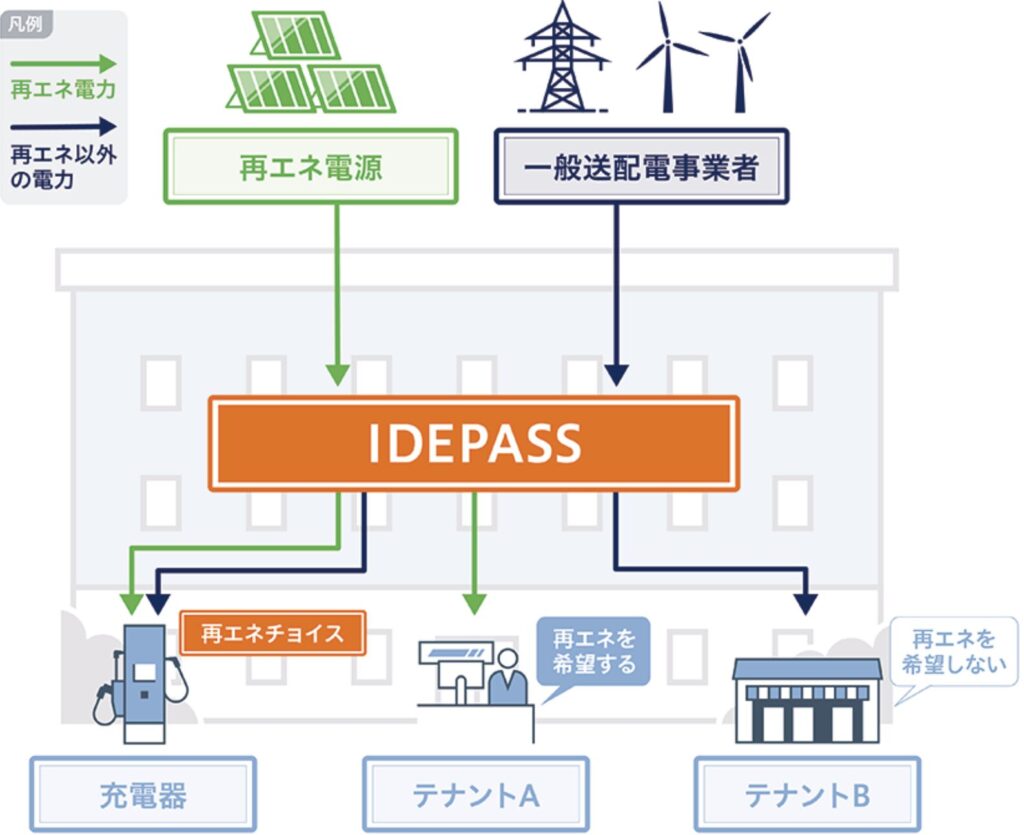

ゲームをプレイしながら仮想通貨を稼げる

ブロックチェーンゲームの最大ともいえる特徴は、プレイすることによって収益化できるゲームが多く存在していることです。これは「Play to Earn( =遊んで稼ぐ)」と呼ばれる概念で、ゲームの種類によって「Move to Earn(=運動して稼ぐ)」や、「Learn to Earn(=学んで稼ぐ)」といった派生の概念も生まれています。

ブロックチェーンゲームにおいては、通常のキャラクターやアイテムがNFTで作成されています。そのため、ゲームを進めていくと入手できるレアなアイテムや育成したキャラクターをユーザー同士で売買することも可能です。

いままでも獲得した通貨や経験値でアイテムを購入することはできましたが、仮想通貨で他のユーザーとアイテム単位を売買することはできませんでした。その点、ブロックチェーンゲームではひとつのアイテムをほかのサービス会社で使用可能なこともあり、ゲーム内の収益をそのまま現実の収益とすることができます。

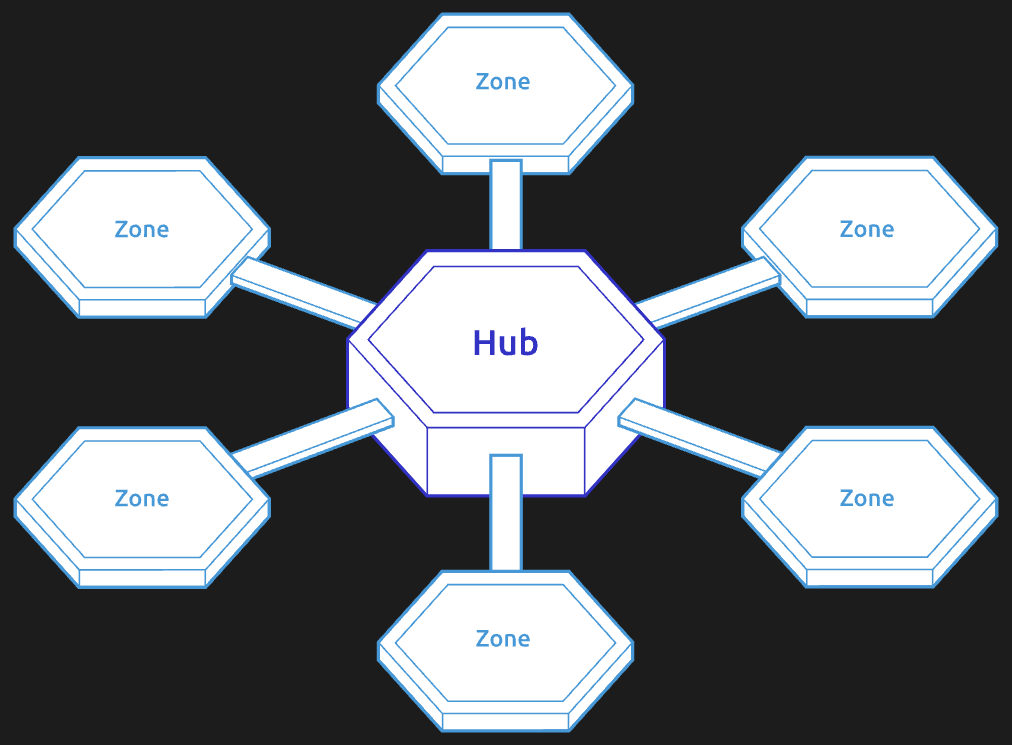

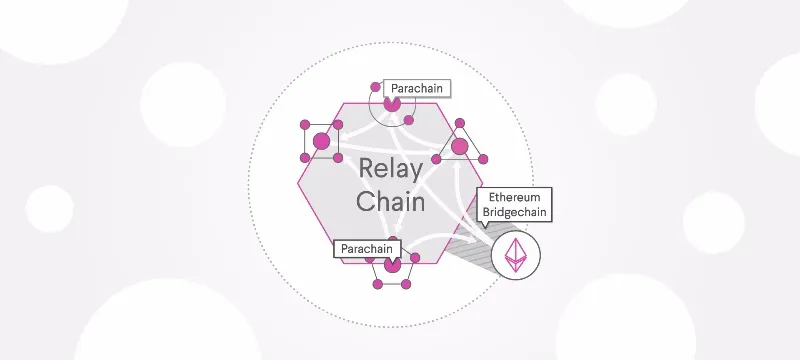

ブロックチェーン同士を接続する新たな技術である「インターオペラビリティ」がさらに進めば、よりユーザーにとって使いやすく便利なゲームモデルが構築される可能性があります。

このような点も非常に魅力的であり、多くのユーザーの心を掴んでいます。

ブロックチェーンゲームで収益化を実現するには?

「ゲームをプレイしながら仮想通貨を稼げる」点が、従来のゲームとの違いと述べましたが、具体的にどのようにして収益化をするのでしょうか。細かい部分はゲームの仕様や用語等によって変わってきますが、大まかには3つのタイプに分類することができます。

それぞれについて見ていきます。

アセットの売買

ブロックチェーンゲーム内で使用されるキャラクターやアイテムは、すべてNFTとして作成されています。したがって、それらのアセットはNFTマーケットプレイス内で他人と売買できるため、ゲームタイトルの人気度やNFT自体の需要、関連する暗号資産の価格などを購入時と比較し、価格が上昇したタイミングで売却することで、売却益を得ることができます。

レアなアイテムやキャラクターの取引価格は数百万から時には数千万の値がつくこともあります。たとえば、「Sorare」という実在のスポーツ選手のカードを使ってプレイするNFTトレーディングカードゲームでは、アーリング・ハーランド選手のカードが265ETH(約7,831万円)で落札されました。

ソラレ(SORARE):ハーランドNFTカードが約7,831万円で落札 – ALLSTARS CLUB

このような「ビッグドリーム」を掴むために、今後値上がりしていきそうなものなどを購入して、そのNFTをマーケットプレイス上で転売することで利益を得るトレーダーも世界中に数多く存在します。次世代のせどりといったところでしょうか。

ゲーム内の権利収入

メタバースのような仕組みが整備されているブロックチェーンゲームでは、ゲーム内の土地や不動産も貸し出すことができます。たとえばゲーム内で土地を所有すれば、現実世界と同様に売買して利益を得ることや、所有して貸し出すことなどによって権利収入を得ることが可能です。

NFTは不正に入手した土地ではないことが証明できるため、ゲーム内での不動産や土地の所有には適しています。土地を利用するユーザーは借りた土地でショップを開設したり、ミニゲームを実装したりなど、ゲームのコンテンツ内容によってはさらなるビジネス活用に役立つでしょう。

日本においてもメタバース内の土地を売買するという動きは盛んになってきています。2022年10月にはメタバース「XANA(ザナ)」の土地がNFTとして売り出され、3,093ETH(約6億円相当)の土地が一般販売開始後9時間で完売したというニュースがクリプト界隈を騒がせました。

XANA:メタバース土地NFT「約6億円相当」が9時間で完売|大手企業・著名人も取得

配当やコンテンツの報酬

仮想通貨を利用したゲームでは、配当や報酬という概念が実際の財産と直接結びつきます。ゲーム内で優秀なスコアを記録したり、ミッションのようなものを達成することで、その報酬を獲得して利益を上げることができます。

インセンティブがより明確になることで、ゲームを楽しむ人だけではなく、報酬目当てのユーザーも参入してきます。そのため、ローンチ間もないサービスであってもある程度のプレイ人口が確保され、新鮮で刺激的なユーザー体験ができることでしょう。

実際のプレイスキルが収益化につながる、というのはブロックチェーンゲームならではの魅力です。

注目されているブロックチェーンゲーム

STEPN(ステップン)

STEPNとは、NFTであるスニーカーを入手し、歩いたり走ったりと移動することで仮想通貨GSTを稼ぐことができるゲームです。GSTは他の仮想通貨とトレードしたり、日本円に換金したりできます。

STEPNの登場によって「Move to Earn」という新しい概念が提唱され、運動の新たな楽しみ方が誕生しました。その影響力はクリプト界隈にとどまらず、2022年4月には「アシックス(ASICS)」とのコラボを発表。スペシャルデザインのNFTスニーカーには多くの抽選希望者が殺到し、大成功を収めました。

ASICS × Solana「限定モデルのランニングシューズ」を発売|STEPNで利用可能なNFTも

また、STEPNはApple Payと提携しており、ウォレットなしでもクレジットカード等からスニーカーの購入が可能です。従来のNFT取引に比べて決済のプロセスが簡素化されたことで、新規ユーザーや仮想通貨に初めて触れるユーザーのハードルはかなり低くなっています。

さらにSTEPNでは今後、スカラーシップ制度(スニーカーのレンタル機能)が実装される予定もあり、ネックだった初期費用の高さが解消されることで、スニーカーを購入できない人でもSTEPNの利用が可能になるでしょう。

リリース時に比べると、RUNBLOX(ランブロックス)やFitmint(フィットミント)といったMove to Earnのアプリが数多く台頭していますが、STEPNにはいまだに根強いユーザーがいます。今後の動向には要注目です。

Decentraland(ディセントラランド)

Decentraland(ディセントラランド)は、イーサリアムブロックチェーンをベースとしたVRプラットフォームで、メタバース内でゲームをしたりアイテムやコンテンツを作成・売買することが可能です。

Decentralandでは「LAND」というメタバース内の土地を保有・マネタイズできる点や、NFT化したアイテムをメタバース内で取引できる点が特徴です。

ゲーム開発の経験がない人でも簡単にゲームやアイテムを作成できるようなクリエイター機能が充実しているため、新規ユーザー参入のハードルも低め。デザイン性に優れたプラットフォームのため、ファッション関係のイベントも多数実施されています。

Decentralandではユーザー自身が何を構築しどう使うのかを主体的に決定していくことを基本方針としており、これはまさにWeb3.0の概念と通ずるものがあります。Decentralandは最先端のメタバース事例の一つとして今後も注目です。

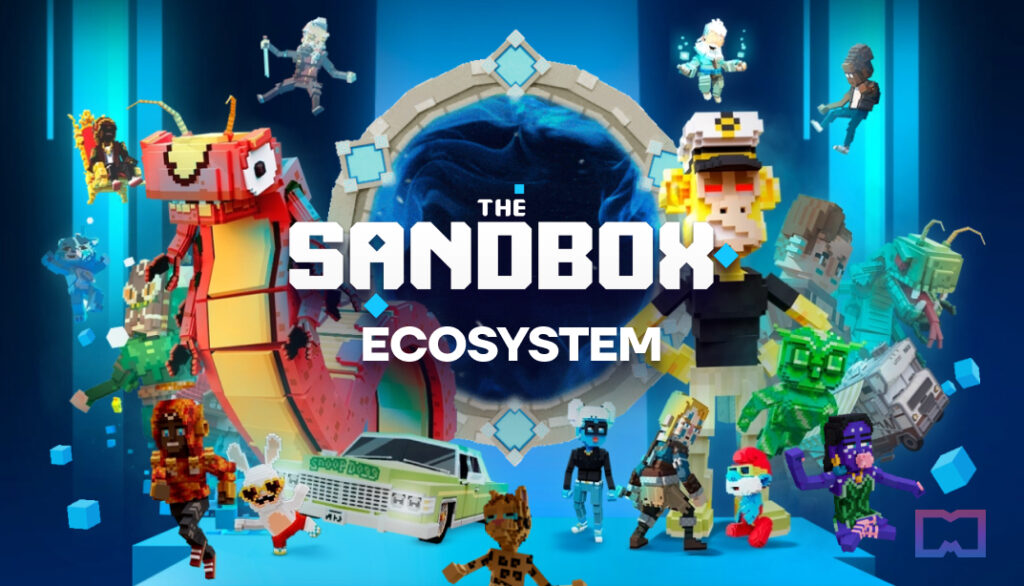

The Sandbox(ザ・サンドボックス)

The Sandboxは、イーサリアムのブロックチェーン上で提供されているNFTゲームです。

ユーザーは仮想空間上に「LAND(土地)」を購入またはレンタルをすることで、オリジナルのゲームやアイテム、キャラクター、サービスを作成できます。

施設などを一定期間貸し出すことで、現実の不動産ビジネスと似たような形態で収益を得ることも可能なため、「遊んで稼げる」メタバースだといえます。

プログラミング不要で3Dゲームが作成できるツールなども用意されており、高度なスキルがなくともマーケットプレイスへ出品することができます。

パリス・ヒルトンやドラゴンボール、北斗の拳といったユニークなコラボで注目を浴びているThe Sandboxですが、LANDは発行数量に上限があることから、ユーザー数の増加に伴ってその価格は上昇すると予想されています。

さらには、2023年2月にはサウジアラビアのデジタル政府機関との連携も発表しており、今後の活躍が期待される大注目のプロジェクトです。

The Sandbox、サウジアラビアとメタバースで提携 SAND高騰

EGGRYPTO(エグリプト)

開発者レターを公開!「EGGRYPTO」のユーザーも楽しめる育成シミュレーションRPG』

「EGGRYPTO(エグリプト)」は、日本のゲーム開発企業「Kyuzan」が手掛けるブロックチェーンゲームで、手軽に遊べるファンタジーRPGとNFT要素を融合させた作品です。2020年4月20日にリリースされ、NFTゲームの中では長寿タイトルの一つとなっています。

本作は、モンスターを集めて育成し、バトルを繰り広げる「放置型RPG」の形式を採用しており、ブロックチェーンを活用した「NFTモンスター」の収集・売買が可能です。特に注目すべきは、初心者でも気軽に始められる設計です。従来のブロックチェーンゲームは、ウォレットの作成や仮想通貨の購入がハードルとなることが多いですが、EGGRYPTOは基本プレイが無料で、NFTに詳しくないユーザーでもスムーズにプレイできます。

その手軽さと安定した運営が支持され、累計ダウンロード数は2024年7月時点で200万を突破。NFTゲームの中でも高い人気を誇っています。さらに、「転生したらスライムだった件(転スラ)」や「ウルトラマン」、「ヤッターマン」といった有名作品とのコラボイベントも開催され、話題を集めてきました。

また、EGGRYPTOはスマートフォンアプリ(iOS・Android)としても提供されており、従来のソーシャルゲームと同様の感覚で遊べるのも魅力です。定期的に開催されるイベントや、モンスターの育成要素が充実しているため、長期的に楽しめる設計になっています。

ブロックチェーンゲームの導入としても適しており、「ゲームを遊びながらNFTやWeb3の仕組みを学べる」という点でも評価が高い作品です。これからブロックチェーンゲームを試してみたい方にとって、EGGRYPTOは最適なエントリーポイントとなるでしょう。

マイクリプトヒーローズ

マイクリプトヒーローズは、double jump.tokyo株式会社が開発した日本発の対戦ゲームです。

歴史上のヒーローを集めて世界制覇を目指すMMORPGとして、世界No.1のユーザー数、トランザクション数を記録しています。戦うキャラクターは仮想通貨でできた実在の偉人がほとんどで、日本史や世界史の登場人物が多数現れ、パーティーを組んで戦うので、ロマンを感じる方も多いでしょう。

クエストやプレイヤー同士でのバトルが可能で、勝利でアイテムもゲットできます。アセットの取引所に参加すれば、高額売却で仮想通貨を儲けられるチャンスです。また、それぞれのプレイヤーは「ランド」と呼ばれる好きなコミュニティに所属することができ、同じランドのプレイヤー同士は協力してクエストをこなしたり、ランド内のバトル「ナイト戦」に参加したりすることで、コミュニティを強化できる仕組みとなっています。分配金としてゲーム内通貨のGUMを獲得し、マーケットでそれらを売買することも可能なため、まさに「遊んで稼げる」を体現したゲームだといえます。

ブロックチェーンゲームの基礎を押さえながら、歴史上の人物が時代を超えて戦うロマンは、世界中のプレイヤーの熱狂を生み出しています。

クリプトスペルズ

「CryptoSpells(クリプトスペルズ)」は、日本最大級の対戦NFTカードゲームです。リリース日は2019年6月とかなり早い時期から参入しており、プレーヤー数は2023年6月時点で16万人を超えている人気ブロックチェーンゲームの一つです。

従来のトレカのように、対戦において強力なカードや発行枚数が限られるレジェンドカードは希少性が高く、取引所において数十万円で売買されています。しかし、このゲームならではの特徴として、プレイヤーは世界に1枚だけのオリジナルカードを作成することができ、それらが売買される際に作成者は売買手数料の30%〜50%を受け取ることもできます。

こういった理由からいまだに幅広いファンが根付いており、Zaif INOで限定NFT100枚が販売された際には同マーケット史上最速の28分で完売するなど、今後も成長が期待されるNFTトレカとなっています。

Zaif INOで行われたCryptoSpells限定NFT販売が史上最速の28分で完売 | ORICON NEWS

Battle of Three Kingdoms

「Battle of Three Kingdoms」はdouble jump.tokyoが株式会社セガとタッグを組んで開発が進んでいる本格ブロックチェーンゲームです。アーケードカードゲームでおなじみの「三国志大戦」のライセンス許諾を受けているため、孫権ら三国志でおなじみのキャラクターはもちろん、新たにイラストレーターが書き下ろしたイラストがNFT化されており、既存のファンも新規のプレーヤーも楽しめる仕様になっています。

三国志大戦シリーズはアーケード版以外にも家庭用ゲーム版やスマホアプリ版もローンチされていましたが、ゲーム内のカードに物理的なカードと同等の価値をもたせることはできませんでした。しかし、本作ではNFTを使うことで、ゲーム内で獲得したカードやアイテムがデジタル資産としての実質的な価値を持ち、プレイヤー間での交換や売買が可能になります。カードの希少性や所有の証明が透明に行われるため、コレクションとしての楽しみも深まり、新しいプレイ体験を楽しめるでしょう。

また、本作ではブロックチェーンのみならずAI技術も活用されており、キャラクターはユーザーとの対話を通じて学習し、それぞれの性格を形成していくとのことです。2025年3月予定のリリースに向けてティーザー動画も公開され、言語も英語・中国語・韓国語に対応予定。今後の動向に目が離せません。

まとめ

ブロックチェーンゲームは、少しずつ注目を集めるゲームが出てきているとはいえ、既存のスマホゲームやコンシューマーゲームなどと比べるとまだまだ普及しているとはいえない状況です。

ですが、今回紹介したように「プレイして稼ぐ」という新たなゲームの楽しみ方は、アセット売買の活発化や有名タイトルのリリースなどによって、爆発的に市場を拡大していく可能性も秘めています。

少しずつではありますが、有名ゲーム会社も関心を寄せており、担当者がNFT関連のイベントで講演に参加している姿も散見されます。今後もブロックチェーンゲームの普及に向けた動きが加速していきそうです。

本記事で紹介した以外にもブロックチェーンゲームにはたくさんの種類があります。ブロックチェーンゲームを探している方は、Web3.0メディア「meta land」の「NFTゲームのおすすめ人気ランキング」の記事が分かりやすいのでぜひ参考にしてください。

-1.png)