近年、ブロックチェーン技術に関して「インターオペラビリティ」という言葉を目にする機会が増えてきました。ブロックチェーンが持つ現状の課題と、「インターオペラビリティ」によって何が実現するのかを解説していきます!

近年、浮かびあがるブロックチェーンの課題

2009年にBitcoinが運用開始されて以来、Ethereum、Hyperledger Fabricなど様々なブロックチェーンプラットフォームが誕生しました。

それに伴い暗号資産などの金融領域だけではなく、非金融領域においてもブロックチェーン技術が多方面で応用され始めています。

特に近年では、物流や貿易などサプライチェーン・マネージメントにおけるトレーサビリティシステムへの活用など、ブロックチェーンに関する実証実験や実装が急速に進んでいます。

しかし、そうした形でブロックチェーン利用の可能性が広がる一方で、ブロックチェーン技術自体に関わる根本的な課題も浮かび上がってきています。それは、異なるブロックチェーン間のデータのやり取りが困難(=インターオペラビリティがない状態)であるということです。

異なるブロックチェーンにおいて、やり取りができないというのは一体どういった状況を指すのでしょうか。そのためには、そもそもブロックチェーンとはどういう仕組みで成り立っているのかから見ていく必要があります。

次項ではブロックチェーンについて簡単に説明したあと、相互運用性について詳しく説明していきます。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーン=正確な取引履歴を維持しようとする次世代データベース

ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。

ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。

取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。

ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っています。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。

これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。

また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。

ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。

ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。

新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。

また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。

コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出します。この行為を「マイニング」といい、最初に正しいナンスを発見したマイナー(マイニングをする人)に新しいブロックを追加する権利が与えられます。ブロックチェーンではデータベースのような管理者を持たない代わりに、ノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。

このように中央的な管理者を介在せずに、データが共有できるので参加者の立場がフラット(=非中央集権)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。

こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。

データの安全性や安価なコストは、様々な分野でブロックチェーンが注目・活用されている理由だといえるでしょう。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

異なるブロックチェーン間に相互運用性はない

前述のように次世代のデータベースともいえるブロックチェーン技術には、BitcoinやEthereumをはじめとして非常に多くの種類の基盤があります。同じ種類のブロックチェーン間のデータのやりとり、例えばEthereumのウォレット(仮想通貨取引を行うための口座)から別のEthereumウォレットに対しては、手軽に送金をすることができます。

しかし、EthereumをBitcoinのウォレットに送ることはできません。なぜなら、各ブロックチェーンネットワークは異なるルール・仕様に基づいており、それぞれに互換性がない状態となっているからです。これは、ブルーオーシャンだったブロックチェーン業界に、様々な企業が独自のプラットフォームをローンチしてしまったことが原因でしょう。

これは、PCや携帯電話の歴史においても見られた事象です。各メーカー個別のプラットフォームでデバイスを作った結果、相互に互換性がなくなり、アプリケーションはそれぞれの機種ごとに作らなければいけなくなりました。このことはまさに、現在のブロックチェーンの置かれている状況と似ているかと思います。

現在、各チェーン同士の互換性がないために、無理に送金をするとチェーン上の資産は行方不明になってしまいます。いわゆるセルフGOXと呼ばれるものです。そのため、BitcoinをEthereumに変換したい場合には、取引所で取引する必要があります。

互換性というと、馴染みの薄い言葉に聞こえます。これは、私たちが普段生活している際にはこの「互換性がない」状態をあまり見かけないからかもしれません。

例えば、私たちは三井住友銀行の口座から三菱UFJ銀行の口座へと送金できます。これは私たちが日常で利用している銀行サービスでは、あらかじめ異なる銀行同士の互換性が担保されているため、何の問題もなくお金の移動が出来るのです。

しかし、こうした互換性がなくなり、三井住友銀行に預けたお金は三井住友銀行内でしか使えない、となると大変不便です。使えるサービスの幅が大きく狭まるだけでなく、一度、三井住友銀行から出金したうえで再度、三菱UFJ銀行へと入金しなければならず、余計な手間が増えてしまいます。

これと近しいことがブロックチェーン間の課題として挙げられているのです。この「互換性の無さ」がブロックチェーン技術発展の妨げとならぬよう、異なるブロックチェーン同士を繋ぐことができるようにする仕組みが研究・開発されています。それが「インターオペラビリティ」と呼ばれる概念です。

インターオペラビリティ=相互運用性

インターオペラビリティとは?

インターオペラビリティは日本語で「相互運用性」と訳されます。

ブロックチェーン関連の文脈では、BitcoinやEthereumなど、無数の様々なブロックチェーン同士を相互に運用可能とするための技術のことを指します。

インターオペラビリティによって可能になること

インターオペラビリティによってシステム同士が連携できるようになると、異なるブロックチェーン同士でも送金やデータのやり取り、コミュニケーションが可能となります。ユーザー側からはシステム特性に依存しないシームレスな取引や処理が実行され、不必要な手間や不自由さのない世界が実現可能となります。

例えば、同一のサービス内であっても、金融取引には秘匿性の優れたブロックチェーンを、決済の手続きにはトランザクションの処理スピードが優れたブロックチェーンを使い分けることができます。

既存のブロックチェーン基盤では様々な制約により導入が難しかったケースにおいても、新たにブロックチェーンを構築するといったアプローチも現実的なものになるでしょう。したがって、インターオペラビリティは非常に革新的なアイデアであり、ブロックチェーンが社会へより普及するためには必須の技術であるといえます。

現在、様々なプロジェクトがこうした異なるチェーン間における価値の移動、コミュニケーション手段の確立・実現に向けて開発を行っています。

インターオペラビリティの実現を目指すプロジェクト

Cosmos(コスモス)

Cosmos(コスモス)は、インターオペラビリティの実現を目指してTendermint(テンダーミント)社が開発した仮想通貨です。

CosmosではIBC(Inter-Blockchain Communication)という仕組みを利用し、異なるブロックチェーン間でもデータのやり取りができるようにしました。IBCでは、ブロックチェーン間を「対等」な関係で接続し、それぞれの独自チェーンのノードが自分でデータを検証するしています。

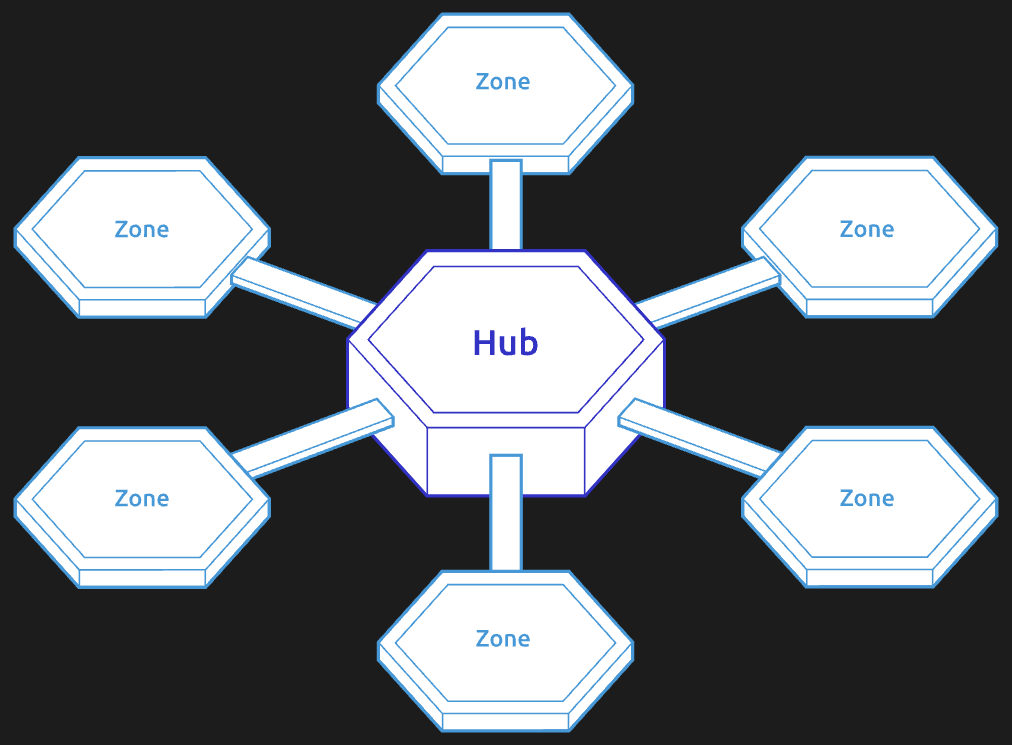

IBCに対応した独自のブロックチェーンを開発できるツール「Cosmos SDK」を用いて、Cosmosのネットワーク上にブロックチェーンを構築できます。この各ブロックチェーンのアプリケーションを「Zone」といい、Zone同士が相互接続できるように作られた中継役となるブロックチェーンを「Hub」といいます。

Cosmosのネットワークは下図のように「Zone」と「Hub」の二種類のブロックチェーンから構成されています。

また、「Peg Zone」という別のブロックチェーンの状態を追跡するためのブロックチェーンを仲介することにより、BitcoinやEthereumといった既存のチェーンとの互換性を生み出せるため、Cosmosは外部のコンセンサスアルゴリズムをベースにしたチェーンを接続することも可能です。

Cosmos自体は仮想通貨の世界から見ると歴史の浅い通貨ですが、こうしたインターオペラビリティは投資家たちの間でも評価されており、時価総額は50位前後(2025年2月時点)と全体でも上位に位置しています。今後もさらなる発展が期待できるでしょう。

Polkadot(ポルカドット)

Polkadot(ポルカドット)は、Ethereumの共同創業者であるGavin Woodらによって2016年に立ち上げられたプロジェクトです。同サービスの開発は、ユーザー主権的なWeb3.0の構築を目指す団体「Web3 Foundation」によって主導されています。

Polkadotも前述のCosmos同様、マルチチェーンに対応しており、相互運用性が高いことで知られています。Polkadotのシステムにおいて、インターオペラビリティを実現しているのは「XCM(cross-consensus messaging format)」という特殊なプロトコルです。

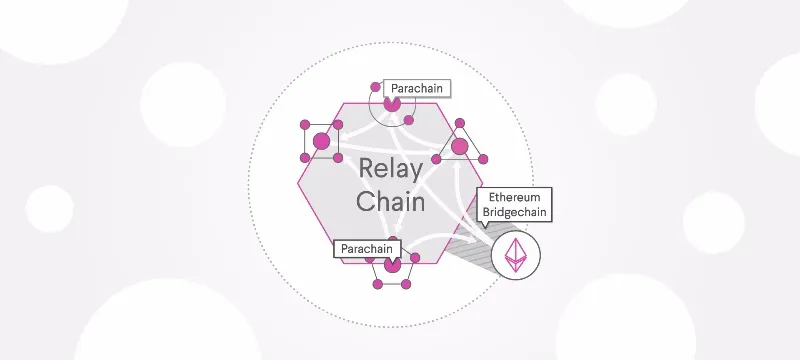

このXCMは「Relaychain」と「Parachain」「Bridgechain」の3種類のブロックチェーンから構成されています。ネット全体のセキュリティを司るメインのチェーンである「Relaychain」とアプリケーションごとの目的に応じた独自のトークン・経済圏を構築する「Parachain」に対して、「Bridgechain」は下記のように外部のブロックチェーンと「Parachain」の接続を行います。

出典:medium

この「Bridgechain」により、あらゆるタイプのデータや資産をBitcoinやEthereumといったブロックチェーンに転送することが可能になっています。こうした柔軟性は、Polkadotがオープンガバナンスシステム(重要な決定を参加者全員が投票で決める仕組み)を採用していることによって実現しています。

インターオペラビリティを含め、ユーザーが自分の意見を反映させてネットワークの方向性を決められる柔軟なシステム設計はPolkadotの最大の特徴であり、成長を続けてきた理由の一つだといえるでしょう。

CosmosとPolkadotの違い

CosmosとPolkadotはどちらもインターオペラビリティを確保することで、ユーザビリティの向上やブロックチェーンの普及を目指しているプロジェクトです。両者ともに中心に大きなハブ機能を持ったチェーンがあり、そのメインチェーンに様々な機能を持ったサブチェーンが接続する形になっているため、ざっくりとした全体像は似通ったものになっています。

そんな両者における違いはどこにあるのでしょうか?細かい違いは多々ありますが、最も大きな違いは、ネットワーク全体のセキュリティが統一されているかどうかです。

Cosmos Hubに接続する独立したブロックチェーンは均一なセキュリティを備えていません。これは、IBCで相互接続するブロックチェーンのそれぞれのブロック承認は、それぞれのチェーンに任されているためです。そのため、Hubが停止してしまったとしても、それぞれのチェーンで動作しつづけることが可能です。

一方のPolkadotでは、「Parachain」は「Relaychain」を親チェーンとして、同じセキュリティを共有しています(オプションとして独自のブロック承認を使うことはできますが、標準機能ではありません)。 そのため、チェーンごとにセキュリティ性能にばらつきが出ることはありません。

したがって、アクシデンタルな状況下やスケーラビリティという点ではCosmosが、プロジェクトを迅速かつ安全に立ち上げられるという点においてはPolkadotが優れているといえるでしょう。

しかし、Polkadotは当初、Ethereumのインターオペラビリティやスケーラビリティ(どれだけ多くの取引記録を同時に処理できるか)を解決するためのソリューションとして開発されましたが、Ethereumが独自のソリューションを開発したため、Polkadotの存在意義が薄れてしまっているという指摘もあります。

実際に、国内の暗号資産取引所Zaifでは、「流動性等の観点から、将来的に安定的なサービス提供が困難となる可能性があると判断したため」との理由から2024年12月にPolkadot(DOT)の取扱いを廃止すると発表しています。

DOT(Polkadot)及びMBX(MARBLEX)取扱い廃止のお知らせ|Zaif

ブロック生成時間の短縮などが予定されている大型アップデート「Polkadot 2.0」によって巻き返しを期待する声もありますが、将来性に暗雲が立ち込めていることは紛れもない事実でしょう。

まとめ

本記事では、ブロックチェーン同士を接続する新たな技術=「インターオペラビリティ」について解説してきました。

これまでのブロックチェーンを活用したシステムは、目的に応じて個別最適で作られてきました。しかし、インターオペラビリティ技術が発展していくことで、これらの個々のシステムをつなげることが可能になり、ブロックチェーンは新たな社会インフラ技術になる可能性を秘めています。

今後、ブロックチェーン間を横断していくプロジェクトや、仮想通貨のやり取りも増えていくことが予想されるため、インターオペラビリティの重要性もさらに増していくことでしょう。

トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)