ブロックチェーンは大きく「パブリック型」「プライベート型」「コンソーシアム型」の三種類に分類できることをご存知でしょうか?本記事では、ブロックチェーンの分類について解説していきます!

そもそもブロックチェーンとは?

ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。

ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。

取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。

ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っています。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。

これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。

また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。

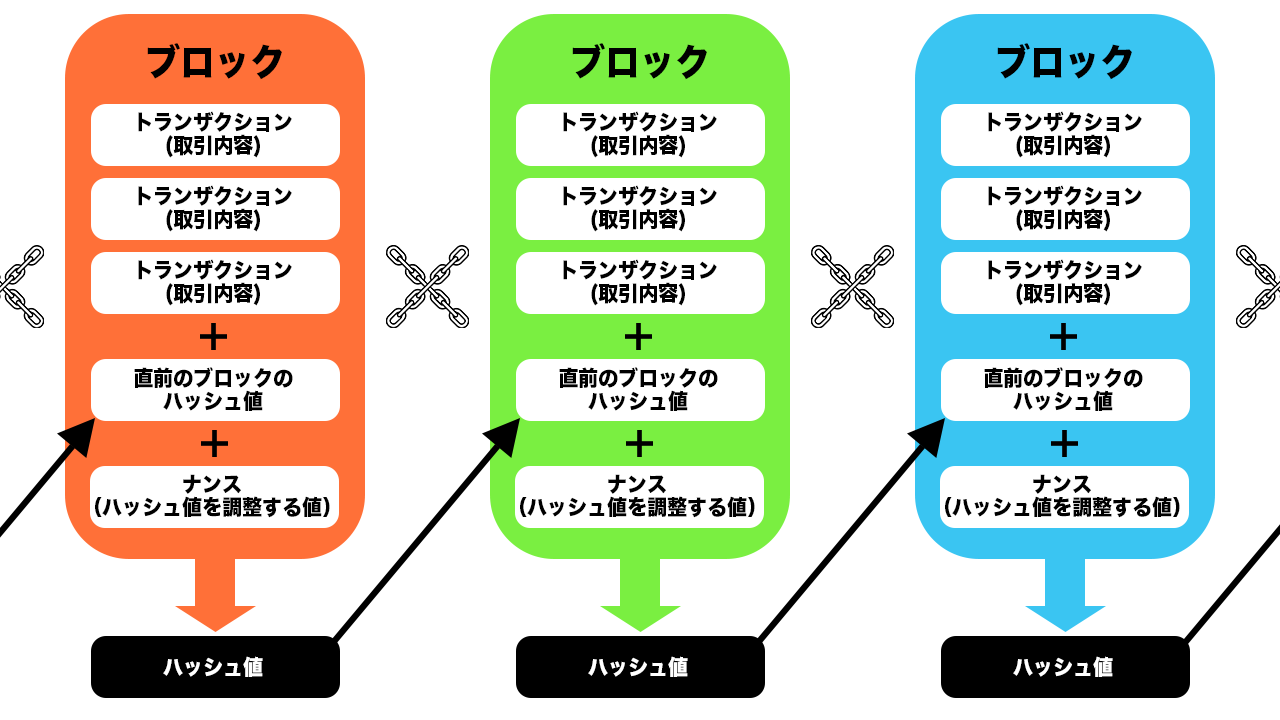

ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。

ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。

新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。

また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。

例えば、代表的なブロックチェーンであるビットコインでは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出す行為(=マイニング)によって、取引情報をチェックして承認するというアルゴリズムをとっており、最初にマイニングを成功させた人に新しいブロックを追加する権利とともにインセンティブである暗号資産が与えられます。

ブロックチェーンではデータベースのような管理者を持たない代わりに、経済的インセンティブなどを用いることで、ノード間で取引情報をチェックして承認を行っているのです。このように中央的な管理者を介在せずに、データが共有できるので参加者の立場がフラット(=非中央集権)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ブロックチェーンの種類

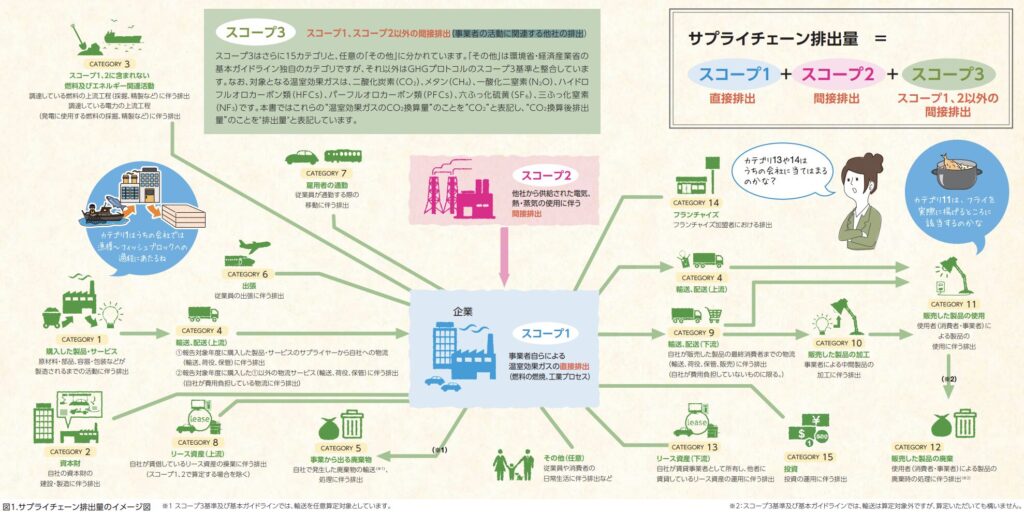

ブロックチェーンは以下のように大別することができます。

上図の通り、ブロックチェーンの種類には「パブリックチェーン」「プライベートチェーン」「コンソーシアムチェーン」の3種類があります。

細かな違いはありますが、主にはネットワーク内における取引内容の公開範囲、または管理者の有無によって分類することが可能です。

パブリックチェーンは参加者に制限がなく、許可を必要としないため、自由参加型(Permissionless型)とも呼ばれます。一方、プライベートチェーンやコンソーシアムチェーンは特定ユーザーのみ参加することが許されるため、許可型(Permissioned型)とも呼ばれます。

ここからはそれぞれどのような違いがあるのか、詳しく解説します。

パブリック型ブロックチェーン

パブリック型は、誰でも参加できるオープンなブロックチェーンです。中央に管理者がおらず、不特定多数の参加者によって管理されています。参加者は、参加も脱退も自由におこなうことができ、取引データは参加者全員に公開されているため、透明性が高いという特徴があります。

一方で、取引の承認には参加者の一定数以上の合意が必要です。そのため、ブロックチェーン上に新しい情報を書き込むためには多くの処理と時間を要するというデメリットがあります。実際、ビットコインのブロックの承認ではブロックサイズが制限されていることから、約10分の時間がかかります。

このような、利用者増加に伴って処理速度の低下と手数料の増加してしまう問題を「スケーラビリティ問題」といいます。

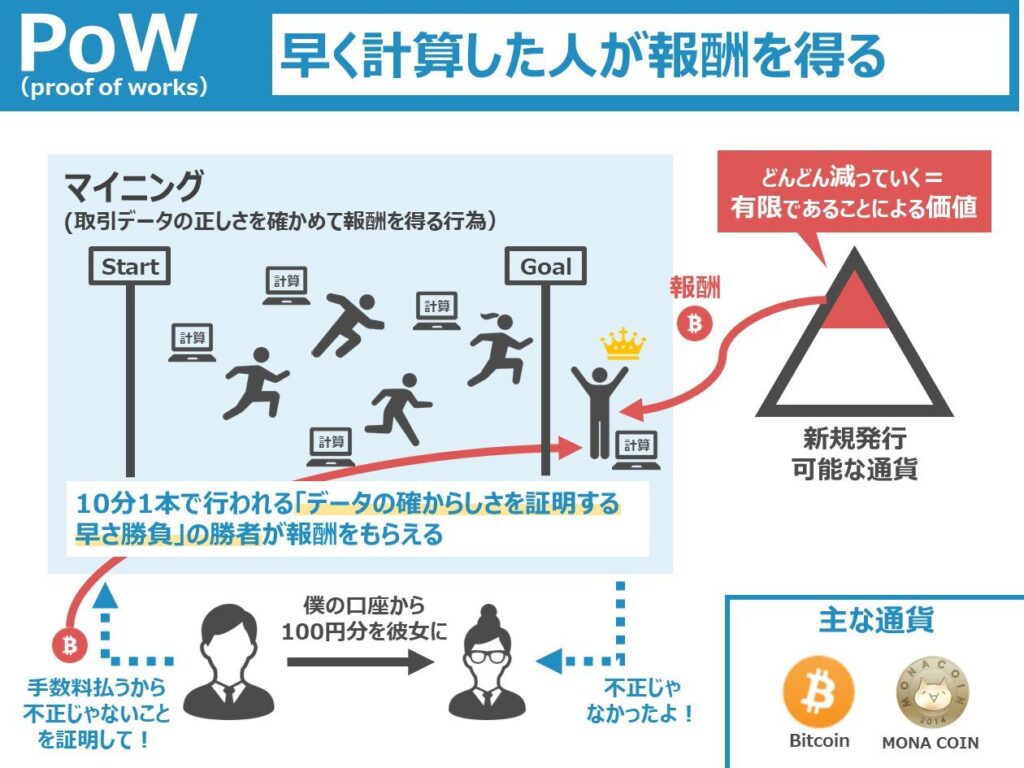

また、管理者不在のパブリックチェーンでは取引内容が正しいものであるか判断する仕組みが必要です。この仕組みを「コンセンサスアルゴリズム」といい、ビットコインでは「PoW(Proof of Work)」と呼ばれるコンセンサスアルゴリズムを採用しています。

PoWでは、マイニングと呼ばれる膨大な計算による承認によって取引の正当性が担保されます。膨大な計算で求められる値をハッシュ値といい、このハッシュ値を一番早く探り出したマイナーが報酬としてビットコインを貰える仕組みになっています。

一方でマイニングは多くのマシンパワーや電力を費やすため、環境破壊につながっているとの指摘もあります。こうした指摘を受けてイーサリアムは2022年9月にマイニング不要のコンセンサスアルゴリズムであるPoSへと移行しています。

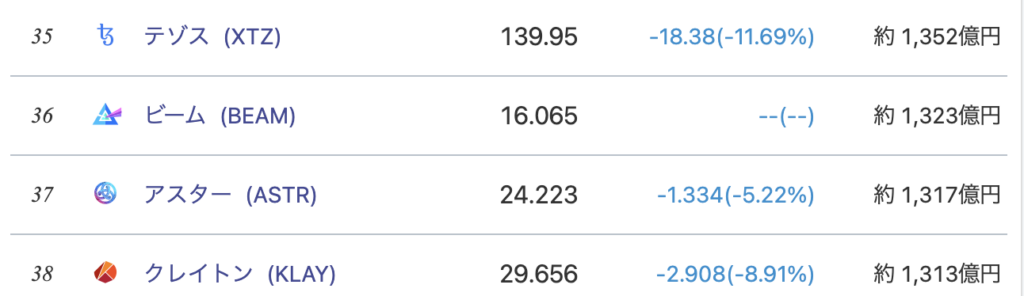

パブリック型はブロックチェーンの基本形ともいえるモデルであり、単に「ブロックチェーン」という際には基本的にパブリック型を指すことが多いです。ビットコインをはじめイーサリアム、ライトコインなど多くの仮想通貨がこの形式を採用しています。

プライベート型ブロックチェーン

プライベート型は、単独の管理者によって参加者が制限されるブロックチェーンです。中央の管理者が許可した特定の参加者によって管理されています。当然、参加者は不正をしないという前提で参加を許可されており、その多数決で合意形成を行っていることが多いため、パブリック型に比べて取引のスピードが速いのが特徴です。

また、プライベートブロックチェーンは、秘匿性の高い情報を扱うのに向いています。情報は外部に公開されないためプライバシーが確保され、閉じたシステム内でデータを格納できます。したがって、パブリックブロックチェーンのように誰でも参加することはできず、個人情報や機密情報なども扱うことができます。

その他にも、手数料が不要という点も特徴もあります。プライベート型ではインセンティブ設計が必要ないため、トランザクション手数料なしでブロックの生成が可能となります。

一方で、管理者が存在することで、システムダウンのリスクが生じてしまいます。なぜなら、チェーンを運営する企業や組織によってネットワークの安全性が決まるためです。データの永続性や可用性といった面ではパブリックチェーンよりも劣ってしまう点には注意する必要があります。

また、プライベートチェーンは中央集権的な側面を持つため、データの分散性という点でもパブリックチェーンよりも劣っているでしょう。

このように一長一短があるプライベート型ブロックチェーンですが、パブリックブロックチェーンに比べると、自社内でブロックチェーンの検証や開発がしやすいです。そのため、企業での情報管理や情報セキュリティが厳格な金融機関等でプライベートブロックチェーンを使った取り組みが進められています。

コンソーシアム型ブロックチェーン

近年、ビジネス導入が加速しているのが、このコンソーシアム型のブロックチェーンです。コンソーシアムチェーンでは、誰もが管理者になれるわけではありませんが、単一の管理者というわけでもなく、複数の管理者が存在するブロックチェーンです。

コンソーシアム型は、分散性・安全性・処理速度の全てにおいて、パブリック型とプライベート型との中間の性質を兼ね揃えています。コンソーシアム型は単一の組織ではなく複数の組織やグループによって管理されているため、プライベート型に比べると分散性があり、ルールの変更に関しても一定数以上の合意形成が必要となってくるため、ある程度の透明性は担保することができます。

一方でパブリック型とは異なり、特定の人が使うシステムでの利用が想定されており、データは参加者のみに公開されます。そのため、プライベート型のようなプライバシー保護や速い処理速度も備えています。

「複数組織の利害関係が生まれるため運用変更が難しいのでは?」という意見もあります。確かに、導入にあたってコストや社内調整など環境を構築するハードルが若干高いというデメリットがあります。ですが、そのような利害関係があるからこそ、管理者がデータを書き換えないようにお互いに監視し合う構造がうまく働いています。

2つ以上の企業などで利害関係が一致しないために一方だけにデータ管理を任せることができない関係性においてお互いのデータを共有したい場合には、コンソーシアムチェーンが向いています。

ブロックチェーンの種類に関する誤解

パブリック型が最もセキュリティに優れている?

いいえ。パブリック型のブロックチェーンには、「51%攻撃」という明確な課題が存在します。51%攻撃とは、悪意のある参加者がネットワーク上の51%以上の計算能力を制御することで発生します。

通常、データの改ざんをしようとする場合、ブロックチェーンが分岐してブロックチェーンの「一番長いチェーンが有効」というルールが発動して攻撃は失敗します。また、不正な取引を記録しようとした場合には、当然ながらブロックの承認資格を持った他の参加者によって安全が確保されます。

ところが、51%攻撃ではマイニングを行っているリソース全体のうち、51%を悪意を持ったユーザーが占めます。51%のリソースがあれば、他の参加者が正しい分岐のチェーンを伸ばそうとしてもブロック生成スピードで負けてしまったり、不正なトランザクションを含むブロックを作成してそのブロックをチェーンに追加することができます。その結果として、不正なトランザクションが正当なものとして承認され、二重支払いやその他の悪意のある行為が行われる可能性があります。

51%攻撃は、多くのマイナーが参加するブロックチェーンで実行することは困難です。しかし、リソースの上位を占めるグループが結託すれば、どんなにマイナーが多いブロックチェーンでも攻撃が成功する可能性があります。また、単独で51%のリソースを持たなくても、上位のマイナー連合が合計51%のリソースを持ち攻撃するというシナリオもあり得ます。

対するプライベート・コンソーシアム型では、ネットワークの参加者を管理者が選別します。そのため、51%攻撃という文脈では、プライベート・コンソーシアム型の方が攻撃耐性を有しているといえるでしょう。したがって、どの種類がセキュリティに優れているのかは、システム全体の構成、目的、攻撃の対象によっても異なり、いかなる時もパブリック型が最もセキュリティに優れているという訳ではないのです。

プライベート型は管理者によってデータを改ざんされてしまう?

いいえ。プライベート型のブロックチェーンは管理者がいると説明しましたが、これが通常のデータベースのように管理者権限でログインして記録を書き換えることが可能だという誤解を生んでいます。

実際にはプライベート型ブロックチェーンは、たとえ管理者であっても記録されたデータの改ざんや消去はかなり困難です。ブロックチェーンのひとつのブロックには、取引データに加えてひとつ前のブロックのハッシュやナンス(一定の条件を満たした32ビットの値)などが保存され、これを合成してさらにハッシュを発行しています。

したがって、もしひとつのデータを書き換えたとしても、以降の保存されているブロックも全て書き換えて辻褄を合わせる必要があり、この間も新たなブロックは追加されていくため、技術的なハードルがかなり高いといえます。言い換えれば、この点がブロックチェーンとデータベースの最大の差でしょう。

例外として、管理者がブロックチェーンだけではなくシステム全体も管理している場合、途中のプログラムを書き換えてしまうということは比較的容易になっています(ブロックAに本来格納されている値はBBBBだが、返却処理の際にCCCCという値を返却するようにプログラムを改ざんする等)。そのため、プライベート型チェーンは、導入目的に沿って正しい設計に落とし込むことが大切です。

まとめ:どの種類のブロックチェーンが良いのか確認しよう

ブロックチェーンを自社のビジネスに導入する際には、そのサービスや目的に合った種類のブロックチェーンを選別することが非常に重要です。しかしながら、ブロックチェーンを用いた取り組みは数多く存在しますが、どの種類のブロックチェーンを利用しているのかを公にしているプロジェクト・サービスはあまり多くありません。

また、同じ型のブロックチェーンであっても、プラットフォームごとに「スピードが優れている基盤」「安定性に優れている基盤」「カスタマイズ性に優れている基盤」など様々な特色があり、これらを比較検討するのには多大な労力やコストがかかります。

トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)