不動産業界は2024年現在、国内約33万社、市場規模約50兆円を誇る巨大産業です。その不動産業界ではいま、ブロックチェーンを活用したビジネスが増えています。「不動産×ブロックチェーン」はどういった面で業界を変革できるのか?事例も交えて解説します!

不動産業界の有望技術として注目を集めるブロックチェーン

不動産業界は、国内30万社以上のプレイヤーが存在し、市場規模は約50兆円ともいわれる巨大産業です。国土交通省の不動産業ビジョン2030によると、全産業に占める不動産業の法人数比率は11.5%と、他産業と比較してもその規模の大きさが窺い知れます。

またその歴史も古く、昔からの取引関係や商慣行などが色濃く残り続けている業界でもあります。そうした不動産業界で、近年、ブロックチェーン技術を活用した新たなサービスがいくつもローンチされ、業界の課題解決に対する期待が高まっています。

例えば、大手ハウスメーカーの積水ハウスでは、ブロックチェーンを活用した次世代不動産プラットフォーム構想が推し進められています。

2023年5月には国土交通省公募の「不動産IDを活用した官民データ連携促進モデル事業」において、同社が研究を進める「不動産IDを用いた転入居手続きにおける自治体連携DXに関する取り組み」が採択されています。

現在、同社ではすでに賃貸住宅の入居申込みで入力された氏名、住所などの利用者の情報を電気・ガス・光回線・引っ越しの民間企業にブロックチェーンを用いて連携することで、引っ越し時に必要な手続きを簡素化できるサービスを実施しています。

今回のモデル事業では、従来モデルのような民間企業だけでなく、水道使用開始の手続きや転出・転入届という自治体への届け出も情報連携により完結させることで、利用者の更なる利便性の向上を目指します。

引っ越しを経験した方であればご存じのように、転居後は引っ越し、電話、電気、ガスなど様々な生活インフラの変更や申し込み等、いくつもの手続きが必要です。そのなかでも市役所・区役所へ直接届け出なければならない転入届は、多くのサラリーマンの勤務時間と役所の業務時間が重なっており、昼休みや場合によっては時間休を取得するケースもあります。

こういった問題に対して、データの真正性が担保されたブロックチェーンを基盤とするシステムを導入することにより、不動産を一意に特定できる「不動産ID」を企業や自治体とシームレスに連携することが可能になります。

このサービスが大規模に展開されれば、いままで手作業で照会していた不動産の業務が効率化され、私たちはスマホでホテルを予約するような手軽さで引っ越しが可能になるでしょう。

こうした、ブロックチェーンを利用して不動産業界に変革をもたらそうという動きが、近年加速してきています。なぜ不動産業界でブロックチェーンが注目されているのでしょうか?まずはブロックチェーンの概要について解説します。

そもそもブロックチェーンとは?

ブロックチェーン=管理者不要でデータを安全に記録・共有する技術

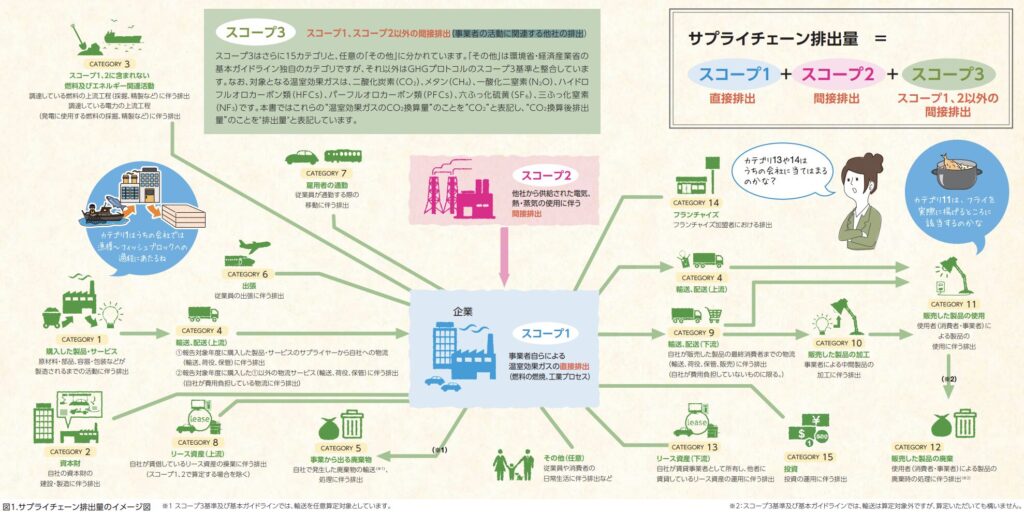

ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術です。

ブロックチェーンはデータベースの一種ですが、そのデータ管理方法は従来のデータベースとは大きく異なります。従来の中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存されるため、サーバー障害やハッキングに弱いという課題がありました。一方、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、ハッキングにも強いシステムといえます。

また、ブロックチェーンでは、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。ハッシュ値とは、あるデータをハッシュ関数というアルゴリズムによって変換された不規則な文字列のことで、データが少しでも変わると全く異なるハッシュ値が生成されます。新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みると、それ以降のブロックのハッシュ値を全て再計算する必要があり、改ざんが非常に困難な仕組みとなっています。

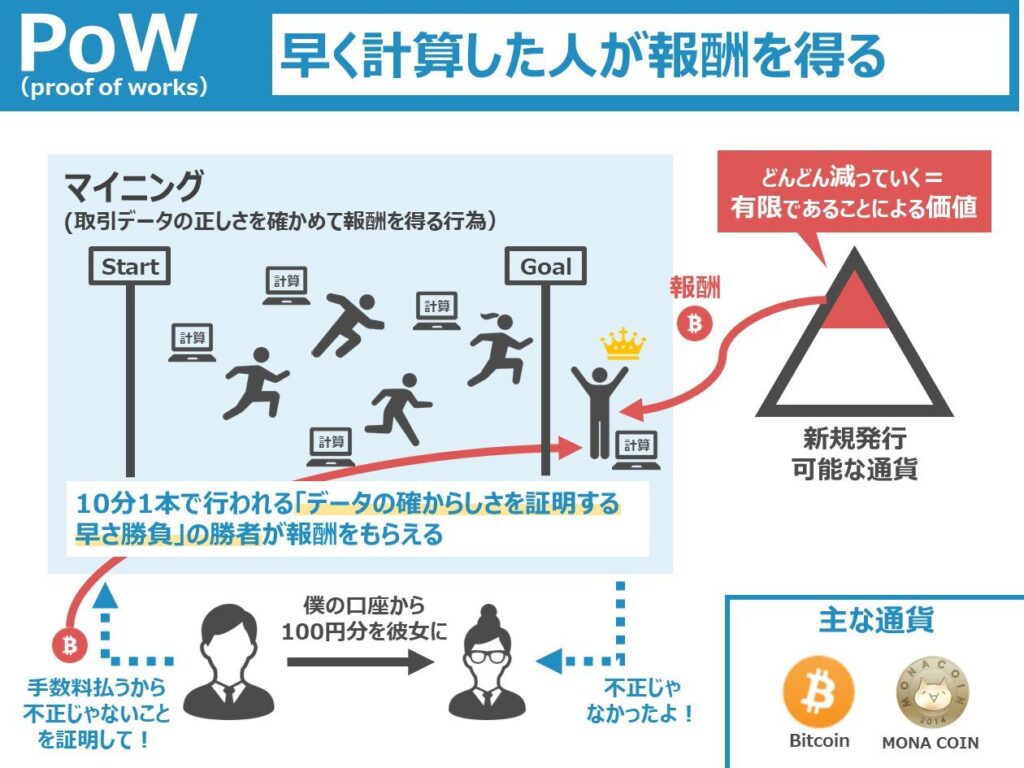

さらに、ブロックチェーンでは、マイニングという作業を通じて、取引情報のチェックと承認を行う仕組み(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。マイニングとは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムな値を代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しい値(ナンス)を見つけ出す作業のことで、最初にマイニングに成功した人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。

このように、ブロックチェーンは分散管理、ハッシュ値、マイニングなどの技術を組み合わせることで、データの改ざんや消失に対する高い耐性を持ち、管理者不在でもデータが共有できる仕組みを実現しています。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ブロックチェーンのビジネスモデル進化

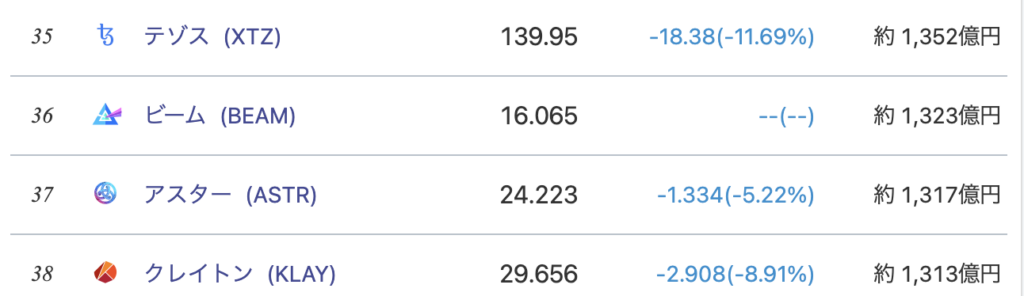

ブロックチェーンは、この10年間あまりで技術の進展とともに、技術の応用領域、そしてビジネスモデルを進化させてきました。進化の歴史は、ブロックチェーン1.0、2.0、3.0という呼称で知られています。

ブロックチェーンは、2008年に誕生した当時はまだ、仮想通貨ビットコインの中核技術の一つに過ぎませんでした(ブロックチェーン1.0)。

その後、Vitalik Buterin(ヴィタリック・ブテリン)が、ビットコインの仕組みを仮想通貨以外の領域に応用するべくEthereumを開発し、個人間送金や契約の自動履行など、主に金融領域でのビジネス活用が盛んに行われるようになりました(ブロックチェーン2.0)。

そして、近年、Ethereumのtps(トランザクション速度)の遅さを改善したEOS(エオス)、toB企業向け開発に特化したGoQuorumやHyperledger Fabricなどのプラットフォームが登場し、またブロックチェーン技術の有用性に対する社会の関心が高まったことを背景に、非金融領域へのビジネス活用が急速に進み始めています(ブロックチェーン3.0)。

不動産業界は、このブロックチェーン3.0の代表的な応用領域といえるでしょう。

「不動産×ブロックチェーン」が実現する2つのアプローチ

近年、不動産業界でブロックチェーンが注目される背景には、「オープン」「真正性」「分散的」といったブロックチェーンの諸特徴と不動産業界が抱えている課題との相性の良さがあります。ここでは、ブロックチェーンが不動産業界で実現できることについて見ていきます。

安全かつ自動的なデータ共有

不動産業界にブロックチェーンを導入することで実現する未来の一つは、安全かつ自動的なデータ共有です。

不動産取引は参加しているプレイヤーが多いうえに、セキュリティ上の理由からそれぞれのプレイヤーが持っている情報を公には公開できない、いわゆる「情報の非対称性」が存在しています。そのため、ひとつの取引が完了するためにいくつもの手続きや情報確認を重ねる必要があり、本人のスケジュールに加えて金融機関の営業時間や不動産業者の定休日なども考慮すると、どうしてもスローな展開になりがちなのです。

以下に、場面ごとに不動産や住所データの非対称性や連携における課題をピックアップしました。

- 登記

- 「役所」と「登記申請者」間の非対称性が課題

- 役所からすると、「不動産の所有者は本当にこの登記申請者本人なのか?」を確かめることが難しい。そのため、権利証明や複雑な登記申請手続きが必要となり、人件費や確認作業が必要となる。場合によっては確認ミスによって不正確なデータが登録されてしまうことも

- 登記申請者からすると、登録のためだけにわざわざ法務局などに出向いて書類を申請しなければならない。登記に必要な情報の整理や提出に手間がかかる

- 売買

- 「買い手」と「売り手」間の非対称性が問題

- 買い手からすると、「この人は本当に所有しているのか?」「隠れ抵当権がついてないか?」「入居者間や近隣で厄介なトラブルはないか?」という疑念がつきまとう

- 売り手からすると、「そもそも適正な価格なのか?」「本当に支払い能力があるのか?」という疑念が付きまとってしまう

- 双方の信用を担保するための第三者仲介が必要となり、「両手取引」における高い二重の手数料がコストとしてのしかかる

- 賃貸

- 「借り手」と「貸し手」間の非対称性が課題

- 借り手からすると、「ここは事故物件ではないか?」「家主はなにかあったときにしっかりサポートしてくれるのか?」など見た目だけで判別できない情報が必要。また、引っ越しの際には自治体に直接、転出届を送ったり、インフラの開通手続き(または移転手続き)をしなければならない

- 貸し手からすると、「この人は毎月きちんと家賃を支払ってくれるのか?」「この人はモンスター住民にならないか?」といった不安が生じる

- 「仲介業者」と「管理会社」間の非対称性が課題となるケースも

- 内見時に管理会社の許可が必要であり、営業時間や休業日の関係で内見ができず、契約の機会を逃してしまう

ここに挙げた例は一部に過ぎず、実際のシーンごとに情報連携がスムーズでないことに起因するトラブルや困りごとはたくさんあります。

こうしたプレイヤー間の情報非対称性に起因した不動産取引の課題に対して、ブロックチェーンは、オープンかつデータの改ざんのリスクが限りなく低いデータ基盤による第三者を排除した分散型の管理手法を提供できます。したがって、情報の真正性を担保したまま業種の垣根を超えてスムーズに情報を取得することが可能になります。

また、トランザクション(取引)や外部の情報をもとに、あらかじめ設定されたルールで自動的に実行されるプログラムであるスマートコントラクトも、不動産契約をスムーズ化させるでしょう。

一般的な契約は、契約当事者が書面で契約内容を定め、契約に基づいて取引が行われます。スマートコントラクトによる契約であれば、従来、人の手で逐一実行せざるを得なかった不動産取引における付随業務を、ブロックチェーン基盤上でおこなうことができます。

法的課題など技術面以外で解決しなければならない課題もありますが、このスマートコントラクトを活用することで、条件が合致した時点で自動で契約が有効になるような仕組みも将来的には実現可能です。

不動産の小口証券化

不動産業界の課題でもう一つ注目されているのが、「小口証券の実現」です。

従来、不動産業界では、REIT(不動産投資信託)などにより、不動産の証券化が進められていました。

しかし、証券化できる不動産の規模は、中〜大規模なものに限定されており、たとえば、山村で廃屋になった古民家、ニュータウンで独居老人の住んでいた空き家、などはあまり対象とされてきませんでした。

また、REITはリスクマネジメントの観点から多様な不動産プロジェクトへの投資をおこなう一方で、単一の不動産物件に対して投資をおこなうことはありません。実際に不動産を購入、運用するのは投資法人であり、投資家に物件の所有権がないため、共同所有することもできませんでした。

これは、従来の不動産ファンドでは組成運用コストや所有権の授受という面で小規模な不動産ではそのコストを回収しきることができず、ファンド組成が難しかったためです。

この課題に対して、ブロックチェーン技術を用いることで、トークンなどの活用により証券をデジタル化して流通性を高めようという動きがあります。いわゆる「不動産STO(セキュリティ・トークン・オファリング)」という方法です。

STOとは、有価証券の機能が付与されたトークンによる資金調達方法のことです。有価証券は、債権や株式、投資信託など、財産的な裏付けや権利を持っており、その権利を他人に移転したり、行使したりする際に受渡・占有が必要とされる証券のことを指します。

不動産の販売主と購入者が直接取引所とを介してトークンの売買をおこなうことで、個人単位で不動産を共同所有できるようになりました。また、二次流通に関しても、トークンの売買だけで不動産の売買が完了するため、手軽さも兼ね備えています。

こうした取り組みが進むことで、REIT市場が取りきれなかった新たな不動産マーケットの開拓が進んでいくと見られています。

STOについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてご覧ください。

「不動産×ブロックチェーン」の事例

株式会社LIFULL

「不動産×ブロックチェーン」の代表事例として注目を集めているのが、不動産情報サイトを運営する株式会社LIFULLによる不動産情報コンソーシアム「ADRE(Aggregate Data Ledger for Real Estate、アドレ)」です。

この取り組みは、「異業種プレーヤー間で不動産データを共有・連携することにより、不動産業界の抱える課題を解決するとともに、不動産業界・取引市場を発展させる」ことを目的に様々な業界のプレイヤーがコンソーシアムを組んで設立されました。

従来の物件ポータルサイトでは、リアルタイムに最新の情報を更新できるわけではありません。気に入った物件を問い合わせてみると、すでに先約が入ってしまっていることは往々にしてあることです。また、同じ物件なのに家賃や初期費用がバラバラでどれが正確な情報なのかよくわからないということも少なくないです。

不動産業界においては、1つの不動産に関する情報が、仲介会社や管理会社、インフラ会社などにバラバラに保有されているため、こうした問題が起こりやすいといえるでしょう。

こうした状況でプラットフォームデータベースが各社に共有されれば、これまで各社の中で個別に管理され、取引コストのもととなっていた情報がスムーズに共有され、不動産賃貸の領域において、様々なコストダウンが進むと見られています。

そして、こうしたADREによる「情報の非対称性」の解決をサポートしている技術が、ブロックチェーンです。業界横断プラットフォームの中核技術としてブロックチェーンを採用した理由として、同社は「分散管理型のブロックチェーンは公的プラットフォームの構築に向いている」としています。

これは、本記事でも説明した通り、「オープン」で「中央管理者がいない」基盤であるブロックチェーンが、プレイヤー数が多く、利害関係が一致しづらい不動産業界の課題解決に向いていることを示す好例だと言えるでしょう。

2019年7月に物件情報の特定・識別を実施するため、不動産IDの開発に着手すると、2020年4月には丸紅株式会社、株式会社GA technologiesら新たなメンバーも加わり、2020年10月に不動産ID発行システムのβ版を公開する運びとなり、一般社団法人不動産情報共有推進協議会を設立するなど、着々と活動の裾野を広げています。

また、LIFULLは流行りの不動産STOのパイオニアとも呼べる存在です。「葉山の古民家宿づくりファンド」と呼ばれる、築80年の葉山の古民家宿づくりプロジェクトにおいてSTOを実施。歴史的価値のある建築物を有効活用するための資金調達としてだけではなく、古民家が綺麗に生まれ変わってさらなる付加価値が生じた際には、簡単に持ち分譲渡の第三者への持分譲渡が可能になるモデルとなっています。

これは一般投資家向け不動産STOとしては国内初の事例であり、同社の不動産領域へのブロックチェーン導入の関心の高さを示す好例のひとつです。

Propy

「不動産×ブロックチェーン」の海外事例として有名なものに、オンライン国際不動産売買プラットフォーム「Propy(プロピー)」があります。

Propyは、2015年に設立した、アメリカのカリフォルニアに拠点を置くフィンテック系ベンチャー「Propy Inc.(プロピーインコーポレーテッド)」が開発した分散型の所有権登録が可能な不動産マーケットプレイスです。

国際的な不動産取引シーンでは、売買を仲介するブローカー・取引の安全性を保証するエスクロー・土地の登記をおこなうタイトルエージェント・送金業者など複数の仲介業者とやり取りをする必要があります。

こうした取引の長期化や詐欺といったリスクや大量の書類を作成するための事務コストに対して、Propyはブロックチェーン上のスマートコントラクトを利用することで、買い手、売り手、仲介業者、エスクロー/タイトルエージェント/公証人を一か所に集め、取引を円滑化しようとしています。

また、Propyではさらに不動産取引を迅速におこなうためにNFTを使用しています。仕組みとしては、買い手から売り手にオファーを出し、取引内容が合意できれば、所有権を紐づけたNFTの授受と金銭の授受が同時におこなわれます。

NFTとは、耐改ざん性に優れた「ブロックチェーン」をデータ基盤にして作成された、唯一無二のデジタルデータのことを指します。

【初心者向け】NFTとは何か?どういう仕組みなのか?簡単に・わかりやすく解説!

煩雑な本人確認や、書類のやり取りが省略され、手続きはすべてオンライン上で完結します。そのため、海外からも買い手がオファーを出せるようになります。

最終的には、下の図のような売り手と買い手、取引に必要な情報を調査する仲介者だけからなるP2P不動産取引プラットフォームの実現を目指しており、不動産投資の自動化と民主化に注力しています。

Propyも、すでに説明した不動産業界における情報の非対称性に伴う取引リスク(とその結果として必要になる取引コスト)を減らすために、ブロックチェーン技術を活用している好例だといえるでしょう。

NOT A HOTEL NFT

PropyのようなNFTによる不動産管理は、国内でもすでにサービス化が進んでいます。それがNOT A HOTEL NFTです。

NOT A HOTEL NFTは不動産資産をシェア購入(共同持分)できるサービスである「NOT A HOTEL」という同社の別サービスのホテル利用権についてNFT化をおこない、物件を購入せずとも、より安く、1日単位でNOT A HOTELの物件に宿泊できるサービスとなっています。

日本において、NFTを含む無体物であるデータは民法上の所有権の対象にはなりません。したがって、所有は共同持分として実際の別荘のように保有するモデルとしてローンチし、利用権についてはNFTを活用することで二次流通にも対応できるようになっています。

また、ブロックチェーンを用いることで不動産利用の安全性・防犯性も確保。物理キーとは異なり、勝手に改ざん・複製できない(複製が検知される)ことで、47年間という建物の法定耐用年数と同じ期間の利用期間であっても、メンバー全員が安心できる設計となっています。

NOT A HOTELはこの他にも「NOT A HOTEL DAO」と呼ばれるEthereumブロックチェーン上で発行される仮想通貨(資金決済法2条14項1号が定めるところの1号暗号資産)を活用した、自社施設や開発用の土地の保有・運用プロジェクトを計画中です。

この仮想通貨はNOT A HOTELが運用する不動産を裏付けとしたRWA(現実資産)トークンということもあり、今後の動向に注目が集まっています。

株式会社RESA

株式会社RESAは、賃貸住宅市場における借主と貸主の直面する複雑な契約手続きと入居者確保という問題を、ブロックチェーン技術を駆使して解決する特許を取得しています。

同社ではこれまで、空室の解消に向けて「満室ナビ」というサービスを提供しています。満室ナビは、AI活用により賃貸用不動産の投資効率を向上させるツールです。満室となっている物件のデータを収集し、そのパターンを学習することでデータに基づいた設備投資が可能になります。

しかし、集客段階においては依然ポータルサイトからの誘導に依存する傾向があり、入居者確保は投資効率に大きく影響します。また、借主は物件検索から賃貸借契約、電気・ガス・水道のインフラ契約、住民票の移転など数多くの手続きが必要で、その煩雑さが大きなストレスになっています。

そこでこれらの課題を解決するために、借主が好む成約率の高い物件を多数マーケットプレイスに掲載し、ブロックチェーンを活用して契約手続きをスムーズにおこなう特許を取得しました。借主の入退去手続きをスマートコントラクト化することで、貸主の入居者確保も促進されると見込まれています。

新たな賃貸住宅市場の形をブロックチェーンで模索したビジネスの事例としてご紹介しました。

ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜

国内で数多くの不動産STOをおこなっているケネディクス株式会社のSTO事例のなかでもとくに目を引くのは東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルである「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」を裏付け資産とした「ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜(譲渡制限付)」の運用でしょう。

JR京葉線・武蔵野線「舞浜」駅より無料シャトルバスで7分、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」駅より徒歩約4分に位置する同ホテルは、南欧プロバンスの街並みをイメージコンセプトにしたアトリウムが特徴的な都市型リゾートホテルで、 2023年春には全客室のリニューアルを完了しています。

出典:ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜

今回取得の対象となるのは、信託受益権(対象となる資産を信託し、当該資産から発生する経済的利益を受け取る権利)の準共有持分(所有権以外の財産権を複数人で共有する) 25%ベースとなっています。

1口当たりの発行価格は100万円と高額ではありますが、固定賃料の安定性に加えて変動賃料のアップサイドポテンシャルからなる長期賃貸借契約であり、絶好のロケーションからも人気のSTOとなりました。

発行するSTの口数は5,815口で総額は58億1,500万円の大型プロジェクトでしたが資金調達額の募集は無事完了。運用期間は約6年10ヵ月とのことで、話題性だけではなくどのような結末をたどるのか楽しみな事例です。

まとめ

本記事では不動産分野へのブロックチェーン導入可能性について解説しました。

ブロックチェーンというと新技術としてとりあえず実証してみる、という企業も多かったですが、こと不動産分野においては個人情報や登記とブロックチェーンの耐改ざん性という相性の良さから本格的なビジネス導入も進んでいます。

約50兆円という巨大マーケットにおいて、ブロックチェーンは未知の可能性を秘めています。不動産業界進化の起爆剤として、ブロックチェーンは大きく期待されることでしょう。新たなビジネスモデルの登場が待たれます。

トレードログ株式会社は、ブロックチェーン開発・導入支援のエキスパートです。ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)