脱炭素社会の実現に向け、エネルギー業界で注目を集めている「グリーン水素」。特に東京都が推進する「グリーン水素トライアル取引」は、企業が環境価値を取引し、SDGs(持続可能な開発目標)を実践するための新しい選択肢として期待されています。

しかし、なぜ「トライアル取引」が話題になっているのか?その仕組みやメリット、課題となっているポイント、あるいはそもそもグリーン水素とは具体的に何なのか?など、分かりづらい点も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、東京都の「グリーン水素トライアル取引」について、分かりやすくかつ網羅的に解説していきます。

そもそもグリーン水素とは?

グリーン水素トライアル取引を説明する前に、まずはグリーン水素とはそもそもどういった水素なのかを押さえておきましょう。水素自体はエネルギーを生み出すクリーンな燃料として知られていますが、その製造方法によって「環境にやさしい水素」と「そうでない水素」に分かれるのをご存じでしょうか?

従来、水素は主に天然ガスや石炭を使って作られています。この方法では、大量の二酸化炭素(CO₂)が排出されるため、せっかく水素がクリーンな燃料として活用されても、製造過程で環境負荷がかかるという矛盾を抱えていました。このタイプの水素は「グレー水素」と呼ばれ、現在流通している水素の多くがこれに該当します。

一方、グリーン水素はまったく異なるアプローチで生み出されます。太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って水を電気分解し、水素(H₂)を取り出すのです。この方法では、化石燃料を使わないため、製造過程でCO₂を排出しません。つまり、水素が持つクリーンな特性を製造段階から徹底することができるという訳です。

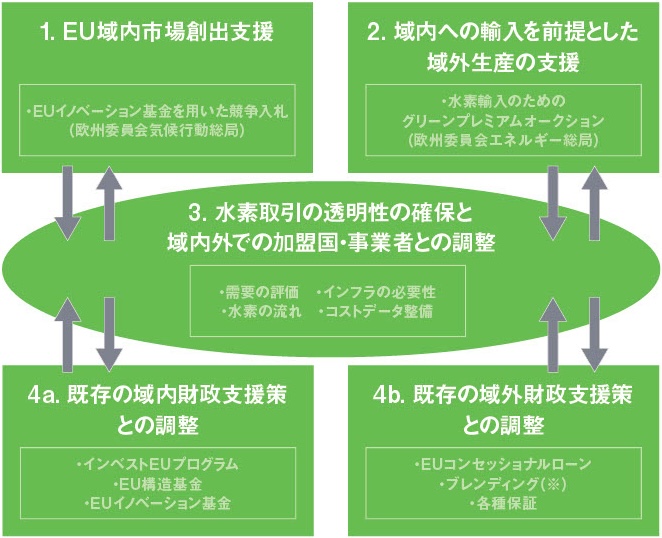

このグリーン水素は、脱炭素社会の実現を目指す各国のエネルギー政策において、重要な役割を果たすと考えられています。例えば、欧州連合(EU)は「EU水素戦略」のもとで2030年までに400万トンのグリーン水素生産を目指しており、ドイツやフランスでは政府主導で大規模な水素インフラの整備が進んでいます。

また、日本も「グリーン成長戦略」に基づき、グリーン水素の普及と価格低減を推進しており、東京都が実施する「グリーン水素トライアル取引」はその一環と位置付けられます。こうした国際的な潮流の中で、グリーン水素の生産・取引をどのように拡大していくかが、今後のエネルギー政策の鍵となっています。

グリーン水素については下記の記事でも詳しく解説しています。

グリーン水素トライアル取引の概要

東京都では、エネルギーの安定供給の確保や脱炭素化に向け、都内における水素エネルギーの需要拡大・早期社会実装化に取り組んでおり、その一環としてグリーン水素の市場形成を目指す「グリーン水素トライアル取引」を開始しています。

この構想は、2024年11月にアゼルバイジャン・バクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約第29回締約国会議)において小池百合子東京都知事によって正式に発表されたもので、市場形式でのグリーン水素取引では世界初の事例となっています。

本トライアルの令和6年度実施事業者には株式会社東京商品取引所が選定(令和7年度以降については2025年3月現在、公募中)されており、既存のコモディティ取引のノウハウを活かしながら市場原理を活用し、より柔軟な取引を実現することを狙いとしています。

📅実施期間 :令和6年12月から令和9年(3か年度で実施)

🎯取引対象 :以下を満たすグリーン水素

・再生可能エネルギー由来の電力を使用し、水電解により製造された水素

・ISO14687 Grade Dに準拠した水素

📍実施場所 :指定のウェブフォームにて入札を実施

🔄取引の流れ:

① 取引プラットフォームへの登録

売り手・買い手が東京都が提供する専用プラットフォームに参加登録します。

↓

② 入札・価格提示(ダブルオークション方式)

売り手は供給できる水素の量と希望価格を提示し、買い手は希望する量と購入上限価格を入力します。

↓

③ マッチングと価格決定

オークション形式で最適なマッチングが行われ、最終的な取引価格が決定されます。ただし、供給者と利用者の価格差については東京都による価格差支援が実施されます。

↓

④ オークション結果の公表

供給側及び利用側双方の落札者決定後、供給者及び利用者のN㎥単位の落札単価、落札数量などが東京都の公式サイトや事業実施者のホームページで公表されます。

↓

⑤ 水素の供給・受け取り

売り手は決められた日時・場所で水素を供給し、買い手は受け取ります。輸送に伴っては東京都が指定する輸送事業者による配送を行い、費用の一部については都が負担します。

(参考)令和6年12月実施取引の入札結果

| 入札者 | 入札者数 | 落札単価 | 落札量 |

|---|---|---|---|

| 供給側 (各コース共通) | 1者 | 300円/N㎥ | – |

| 入札側 (トレーラー輸送コース) | 2者 | 89円/N㎥ | 期間中週2回輸送 |

| 入札側 (カードル輸送コース) | 2者 | 230円/N㎥ | 期間中計10回輸送 |

グリーン水素トライアル取引の目的

グリーン水素トライアル取引は、単なる実証実験ではなく、東京都が掲げる水素社会の実現に向けた重要なステップです。東京都は、2050年のカーボンニュートラル達成を目標に、再生可能エネルギー由来の水素を社会に普及させることを目指しています。

ここでは、東京都がグリーン水素を推進する背景と、トライアル取引が果たすべき役割について詳しく見ていきましょう。

東京都が目指す水素社会の実現

東京都がグリーン水素に力を入れる理由は、単なる環境対策にとどまりません。エネルギーの多様化、産業競争力の強化、災害時のレジリエンス向上といった、都市の未来を左右する課題に直結しているのです。

現在、日本のエネルギー事情は大きな転換点を迎えています。日本の産業の動力源となっている化石燃料の自給率は、天然ガスが2%、石油と石炭が0%(IEA、2022年発表)とほとんど全量を輸入に頼っている上に、これらの産出国は政治情勢が不安定な中東地域に集中しています。つまり、地政学的なリスクの高いエネルギー源なのです。

したがって、これら化石燃料への依存度を下げ、再生可能エネルギーの活用を増やすことは、国の政策としても急務です。しかし、太陽光や風力は天候に左右されやすく、「使いたいときに使えない」という課題があります。そこで、余剰電力を水素として貯蔵し、必要なときに活用できる「水素社会」の実現が求められています。

東京都は、全国に先駆けてこの水素社会を実現しようとしています。すでに、都内の一部では燃料電池バスの運行や、水素ステーションの整備が進められており、これらの整備を進めるにあたっては、2024年度から水素関連の予算も倍増させるなど、公共交通機関や物流に水素を活用する動きが本格化しています。

また、啓発活動にも抜かりありません。「羽田みんなのみらい 水素エネルギー展」や「水素フェスタ」、「HENCA Tokyo 2024」といった水素活用を促進するようなイベントを定期的に開催し、都民の環境意識を高めると同時に、最新のテクノロジーを積極的に発信して企業の水素への関心も惹きつけています。こうした都としての姿勢は、福島県やクイーンズランド州(オーストラリア)との連携協定締結という形で実を結んでいます。

しかし、こうした取り組みをさらに広げるためには、安定的な水素の供給と、企業が参入しやすい市場環境の整備が不可欠です。この課題を解決するために生まれたのが、今回のグリーン水素トライアル取引です。東京都は、この取引を通じて、企業が水素の調達や供給をスムーズに行える市場を整え、水素社会の実現を後押ししようとしています。

脱炭素化への貢献

東京都は前述の通り、水素社会の実現に注力していますが、今回のトライアル取引でグリーン水素にフォーカスしたのは、脱炭素社会の実現という明確な目標があるからです。日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成する方針を掲げており、それを実現するためには、再生可能エネルギーを活用した水素の普及が欠かせません。特に東京都は、大都市としてエネルギー消費量が膨大であり、脱炭素化の取り組みが全国のモデルケースとなることが求められています。

この取り組みの一環として、東京都は、グリーン水素の生産から供給、利用までのサプライチェーンを整備することに力を入れています。例えば、東京都が主導する「ゼロエミッション東京戦略」では、水素エネルギーの活用を拡大し、二酸化炭素排出量の削減を加速する計画が明示されています。

また、産業界と連携しながら、グリーン水素の利用を促進する政策も進められています。東京都内の一部の工場やオフィスビルでは、水素を活用した燃料電池の導入が始まっており、今後は商業施設や一般家庭への普及も視野に入れられています。さらに、東京都が進める公共交通機関の水素化も、脱炭素化に向けた重要な取り組みの一つです。

このように、東京都が進めるグリーン水素トライアル取引は、脱炭素化への貢献を目的とした広範な戦略の一環として位置付けられており、都市全体のエネルギー構造を変革する鍵となっています。

脱炭素については下記の記事でも詳しく解説しています。

水素取引市場の活性化

グリーン水素の普及を加速させるには、安定的な供給と流通を可能にする取引市場の整備が不可欠です。しかし、従来の水素取引は、限られた企業間の長期契約に依存しており、市場の透明性や流動性に課題がありました。

この状況は、かつての日本の卸電力市場にも似ていますね。以前の電力市場は特定の大手電力会社が独占的に供給しており、新規事業者が参入しにくい構造でしたが、電力自由化による市場開放と取引制度の整備により、多様な事業者が参加する市場へと変化しました。同様に、グリーン水素の市場も、より多くのプレイヤーが参加しやすい環境を整えることで活性化が期待できます。

東京都は、グリーン水素トライアル取引を通じ、この取引市場の活性化を図ろうとしており、オークション方式を採用することで需要と供給のバランスを適正に保ちつつ、企業が適正価格で水素を調達できる仕組みを構築しています。市場形式でのグリーン水素取引は史上初の取り組みですが、新規参入のハードルを下げて多様な事業者が取引に参加できる環境を整えるという点では、クリーンエネルギー普及の分岐点にもなりうる重要なポイントなのです。

また、この市場の活性化は、水素インフラ整備の加速にも寄与します。水素ステーションの増設や輸送・貯蔵技術の向上が進むことで、水素の供給網が強化され、利用可能な範囲が広がります。実際、日本の卸電力市場の自由化が進んだ結果、再生可能エネルギーの導入が加速したのと同様に、水素市場の活性化が進めば、グリーン水素の流通量が増え、より多くの企業や自治体が水素エネルギーを活用しやすくなるでしょう。

すでに海外の水素生産地との協力関係が進められており、東京都が水素取引のハブとして機能する可能性もあります。こうした市場の活性化を通じて、東京都は水素社会の実現に向けた具体的な一歩を踏み出しているのです。

グリーン水素トライアル取引のメリット

東京都が開始したグリーン水素トライアル取引は、水素供給者と需要者の双方にとって、新たなビジネスチャンスを生み出す画期的な取り組みです。では、ここからは具体的に供給側と需要側にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

供給側のメリット

グリーン水素の供給側にとって、最大のメリットは市場への参入障壁が大幅に低下することです。従来、グリーン水素の流通は限られた企業に依存していました。例えば、再生可能エネルギーを調達し、それを水電解装置で水素に変換するスキームは、大手商社によって運用・統括されることが多く、装置の製造も特定の大手メーカと手を組んで直接契約を行う、あるいはそれらを内製化できる大企業にしかグリーン水素の活用はできませんでした。

しかし、取引市場が確立されることで、これまで直接の取引ルートを持たなかった事業者もグリーン水素を売買できるようになります。例えば、地方自治体が所有する再生可能エネルギー発電所や規模の小さな水素製造業者が、既存の大手企業と同じ土俵で競争できる環境が整います。これにより、グリーン水素の供給網が多様化し、競争が促進されることで、市場全体の成長が加速する可能性があります。

また、オークション形式の取引により、リアルタイムで需要と供給のバランスを把握しながら価格を設定できるため、供給側は適正な利益を確保しやすくなります。これまでのように、長期契約の固定価格に縛られるのではなく、市場価格に応じて柔軟な販売戦略を立てることが可能です。水素製造には大規模な設備投資が必要ですが、将来的な需要予測がしやすくなることで投資も呼び込みやすくなり、技術革新や新規プレイヤーの参加も促進されることでしょう。

このように、グリーン水素の供給側にとって、取引市場の確立は市場参入の容易化だけでなく、販売戦略の柔軟化や投資環境の改善といった多面的なメリットをもたらします。

需要側のメリット

一方で、グリーン水素の需要側にとっても、本取引は大きな利点をもたらします。従来、水素の調達は限られた供給者との直接契約が主流であり、長期契約を結ばなければ安定した供給を確保することが難しい状況でした。しかし、取引市場が開かれることで、複数の供給者から最適な価格で水素を調達できるようになります。

前述の通り、オークション方式の導入によって供給側の価格設定が最適化されますが、それは需要側にも同じことがいえます。これまで、グリーン水素の価格は供給者ごとに異なり、予測が立てにくいという問題がありましたが、本取引では過去の取引データを分析することで、将来的な価格変動の見通しを立てやすくなり、事業計画の安定性を向上させることができます。

トライアルの段階では、まだまだ入札が少なく「価格競争」と呼ぶには足りないものでしたが、将来的に入札者が増えていくと市場原理が働き、供給側はさらに価格が下がり、利用側の価格は上がっていくものと想定されます。

また、本取引を通じて水素供給網が拡大すれば、需要者がインフラ整備の負担を軽減できる可能性もあります。これまで、水素エネルギーを活用したい企業は、自前で水素供給設備を導入するか、特定の供給者と独自の契約を結ぶ必要がありました。しかし、取引市場が機能すれば、供給網が整い、インフラ整備にかかる初期投資を抑えながら水素エネルギーを導入できるようになります。特に、物流業界や発電事業者にとっては、導入コストの低減は大きなメリットとなるでしょう。

このように、グリーン水素トライアル取引は、水素供給者・需要者双方にとって大きな利点をもたらし、市場の活性化を促す重要な取り組みとなっています。

グリーン水素トライアル取引が抱える課題

グリーン水素トライアル取引は、水素市場の活性化と脱炭素化の推進に向けた重要な取り組みですが、まだ市場として発展途上にあり、いくつかの課題を抱えています。本章では、主な課題とその背景を整理し、解決に向けた展望について考察します。

取引量の限定性と市場流動性の低さ

現在の水素市場では、参加事業者の数が限られており、取引量も十分ではありません。グローバル企業で構成されている水素協議会の報告によると、グリーン水素の供給力は欧米が突出しており、山間部の多い日本は再生可能エネルギーの適地が乏しいため、石油や天然ガスと同様に水素の輸入に頼らざるを得ないと指摘されています。

この状況が何を意味するかというと、日本国内のグリーン水素市場の流動性が低く、供給が限定されることで、価格変動リスクが高まる危険性があるということです。こうした再生可能エネルギー供給の難しさは、かつてグリーン電力証書などの環境価値を取引する市場の初期段階でも見られた共通の課題であり、需要に対して安定的な供給が確保できなければ、企業が安心して市場に参加することが難しくなります。

市場流動性を高めるためには、より多くの事業者の参入を促すためのインセンティブ設計が必要です。例えば、政府の補助金制度や税制優遇措置を活用し、水素製造業者や消費者にとって市場参加のメリットを高めることが考えられます。また、長期的には、水素貯蔵技術の向上や、輸送インフラの整備によって供給の安定化を図ることが重要となるでしょう。

インフラ整備の遅れ

グリーン水素の普及には、水素ステーションやパイプラインといったインフラの整備が欠かせません。しかし、現時点では国内の水素インフラは発展途上であり、供給網の整備が市場成長のボトルネックとなっています。特に、地方では水素の輸送手段が限られており、大都市圏に比べて普及が進みにくい状況です。

また、水素ステーションの設置には高額な投資が必要となるため、民間企業単独では十分な整備が難しく、政府の支援や官民連携が不可欠です。例えば、日本政府は「水素基本戦略」において、水素関連インフラへの補助金を拡充する方針を示していますが、依然として欧米と比較すると支援額は十分とはいえません。

水素インフラの整備を加速させるには、政府の補助金制度の強化だけでなく、インフラ投資への民間資本の流入を促す仕組みが必要です。例えば、カーボンクレジット市場と連携し、水素インフラの構築を行う企業が環境価値を取引できるようにすることで、投資の魅力を高めることが考えられます。実際に、ヨーロッパでは欧州連合(EU)が「欧州水素銀行」と呼ばれるグリーン水素市場形成のための財政的な支援メカニズムを推進しており、水素バリューチェーンへの民間投資を呼び込んでいます。

このように、日本でも東京都が単体で取り組むのではなく、国や他の自治体も、民間資本など様々なプレイヤーが協力する形でインフラ整備に向けた取り組みがなされることが必要となってくるでしょう。

取引の透明性と効率性の確保

現在のトライアル取引では、取引データの管理や価格決定プロセスにおいて透明性が十分に確保されていないという課題があります。特に、リアルタイムの取引データは事前の申請が認められた参加者にしか公開されておらず、外部の企業が市場の健全性を判断しづらい状況にあります。

この課題に対する解決策の一つとして、ブロックチェーン技術の活用が考えられます。ブロックチェーンは、取引履歴を改ざん不可能な形で記録し、参加者全員が同じ情報をリアルタイムで確認できる仕組みを提供します。これにより、取引の透明性が向上し、市場の健全な成長を支えることが可能になります。

また、取引の効率性向上のためには、スマートコントラクトの導入も有効です。スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上であらかじめ定めた条件を満たすと自動的に契約が実行されるプログラムのことで、手作業による確認作業を削減し、迅速かつ正確な取引を実現します。これを水素取引に応用することで、事業者間の取引プロセスを簡素化し、取引コストを削減するとともに、透明性を向上させることが可能となるでしょう。

まとめ:グリーン水素トライアル取引の今後の展望

グリーン水素トライアル取引は、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて注目を集めています。今回の取引では、山梨県が製造したおよそ700万円分のグリーン水素が落札されましたが、第二回目以降では今回のプレスリリースや連携協定を基に、全国様々な地域からグリーン水素が調達されることが予想されます。

また、東京都では大田区の都有地に新たなグリーン水素製造プラントが整備予定であり、今後の国内生産能力の向上が期待されており、グリーン水素のトライアル取引市場は今後数年間で急速に発展すると予測されています。政府の支援策やカーボンクレジット市場との連携が進むことで、市場の流動性が高まり、商業ベースでの取引が拡大する可能性があるでしょう。

今後、企業がどのようにグリーン水素市場に参入し、自社の脱炭素戦略に活用するかが、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要なポイントとなるでしょう。記事内でも紹介したブロックチェーン等を活用した取引プラットフォームの開発はプレイヤー間の信頼性という点で非常に重要になっていくはずです。今後も、グリーン水素トライアル取引には注目が必要ですね。

トレードログ株式会社では、ブロックチェーン技術を活用した非金融分野のシステム開発・運用を手がけており、要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援を提供しています。ブロックチェーンを用いた認証・管理システムの導入を検討されている方は、ぜひ当社までお問い合わせください。貴社の課題やビジネス要件に応じた最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)