「Web3.0で自社のビジネスはどう変わるのだろう?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

確かに、Web3.0という言葉はニュースなどで見聞きする機会が増えたものの、それが企業戦略にどのような影響を与えるのか、具体的なイメージを持つのは難しいかもしれません。しかし、分散型技術を基盤とするWeb3.0は、企業と顧客の関係性を根底から変える可能性を秘めており、先進的な企業はすでに新たな「マーケティング戦略」としてWeb3.0との関わり方を模索し始めています。

そこで、この記事ではWeb3.0における主要な技術、企業が取るべき戦略、そして実際に成功を収めている事例を徹底的に解説します。読み終える頃には、Web3.0を活用した新たなマーケティング施策のアイデアが湧き上がってくること間違いなしです!

Web3.0とは?

「Web3.0」と聞いて、未来のインターネット?暗号資産?と、漠然としたイメージしか持っていない方も多いのではないでしょうか。確かに、この言葉は広義に使われがちですが、マーケティングとの関係を正しく理解するためには、まずWebの進化の流れを押さえる必要があります。

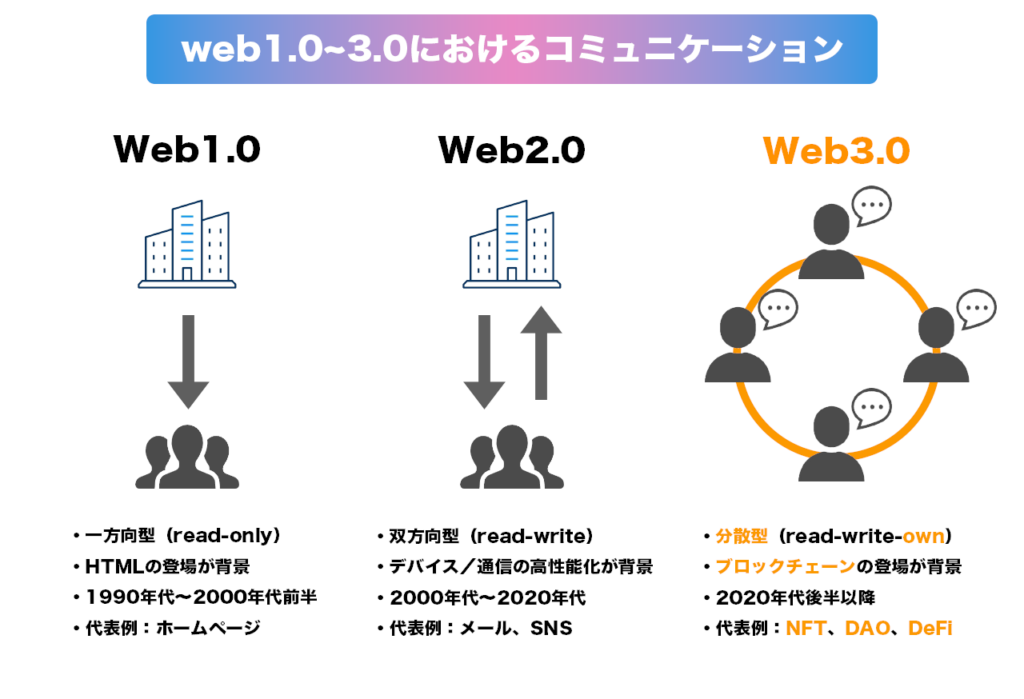

Web3.0とは、ざっくり言えば「ユーザーが自らのデータを管理し、インターネット上の経済活動にも主体的に関われる次世代のWeb」のこと。これは、これまでのWeb1.0・Web2.0と比較すると、非常に大きなパラダイムシフトです。

例えば、Web1.0は、企業や一部の専門家が一方的に情報を発信する「読むだけのインターネット」でした。続くWeb2.0では、SNSやブログ、動画配信サービスの登場により、ユーザーも情報を発信し合う「双方向コミュニケーション」が可能になりました。ただし、この時代のインターネットは、表面的には開かれていても、実際の運営はGoogleやMeta(旧Facebook)などごく一部の巨大企業が握っており、個人のデータも彼らのサーバー上に集約されていたのです。

Web3.0は、こうした「中央集権的な構造」からの脱却を目指しています。後述する「ブロックチェーン」という分散型台帳技術を基盤に、誰か一人が支配するのではなく、参加者全員がルールを共有し、自分のデータや資産を自ら管理できる世界。Web上での発言や行動がデータとして記録され、それがそのまま経済的な価値にもなるという、新しいインターネットのあり方です。

この新しいインターネット空間では、「貢献する人が報われる」仕組みが生まれつつあります。具体的には、あるブランドのSNS活動に参加してコメントを残したり、レビューを書いたり、コミュニティイベントに積極的に関わったりすることで、対価としてトークン(独自のデジタル資産)を受け取れるケースが出てきました。

一見すると、これは従来の「ポイント制度」と似ているようにも思えるかもしれません。しかし、根本的な違いがあります。それは、Web2.0におけるポイントは企業が一方的に管理・発行していたのに対し、Web3.0ではブロックチェーン上で発行され、誰でも履歴を検証できる「透明性」と「相互運用性」が担保されているという点です。これにより、企業をまたいだ活用や二次流通などが可能になり、「貯めて終わり」のポイントとは異なる、流動性のあるインセンティブ設計が実現できます。

このような変化は、マーケティングにおいても大きな意味を持ちます。企業が「届けたい相手に広告を打つ」時代から「共にブランドを育ててくれる仲間に報いる」時代へと移行しつつあるのです。言うなれば、企業とユーザーの関係が「企業→消費者」から「共創パートナー」へと進化していく、ともいえるでしょう。

Web3.0は、単なる技術革新ではありません。信頼・報酬・参加の仕組みそのものを根底から再定義しようとする、いわば「インターネット社会の再設計」です。Web2.0の時代に培ってきた関係性を土台に、よりオープンでフェアなマーケティングが実現されようとしているのです。

Web3.0については以下の記事でも詳しく解説しています。

Web3.0を活用したマーケティングで肝となる概念

Web3.0のマーケティングは、これまでの常識を大きく覆す可能性を秘めています。企業がただ広告を出して商品を売るのではなく、ユーザーとの双方向の価値共創を目指す。そんな新しい形を支えているのが、「ブロックチェーン」「NFT」「ウォレット」といった技術です。これらは決してテック業界だけの話ではありません。むしろ、ブランド戦略や顧客エンゲージメントの最前線に深く関わる存在になりつつあります。順番に解説します。

ブロックチェーン:あらゆる価値体験の“土台”となる信頼インフラ

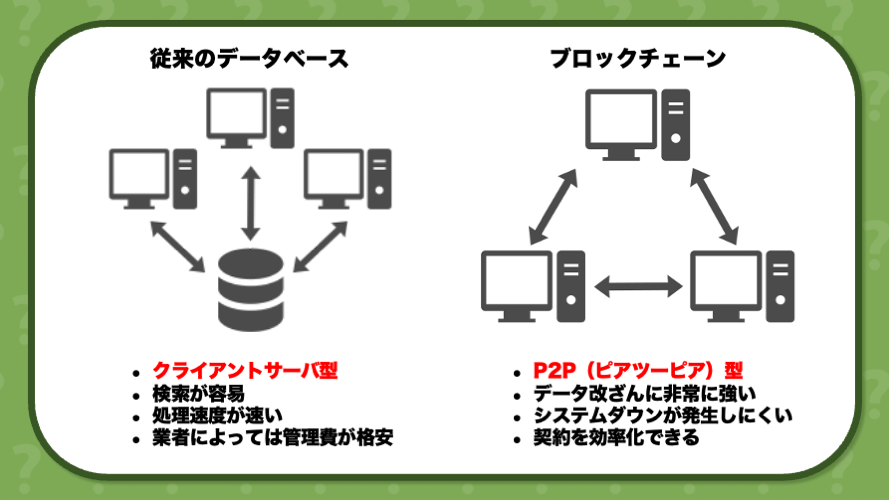

ブロックチェーンとは、データをブロック単位で記録し、それを暗号技術で鎖のようにつなぎながら、ネットワーク上の複数のノードに分散して保存する仕組みです。最大の特徴は、改ざんが極めて難しく、透明性が保たれる点にあります。

この仕組みが注目を集めた最初の事例が、2009年に登場した暗号資産「ビットコイン」でした。誰がいつ、どれだけの価値をやり取りしたのか、その全てが誰にも書き換えられない形で公開されており、「中央管理者がいなくても信頼できる」ことを技術的に保証したのです。

マーケティングの文脈でいえば、この「書き換えられない記録」は、ユーザー体験やエンゲージメントの履歴を信頼可能な形で残せることを意味します。例えば、キャンペーン参加、イベント出席、製品レビュー投稿など、ブランドとユーザーが交わしたすべての接点が、公正な履歴としてブロックチェーン上に記録されるとどうなるでしょうか。

「あの抽選って本当に公平だったの?」

「このユーザーは実際にブランドに貢献したのか?」

「過去のエンゲージメントを踏まえて特典を配布できるか?」

こうした問いに対して、データではなく証明で応えることが可能になります。つまり、ブロックチェーンは単なる記録技術ではなく、ブランドとユーザーの信頼関係をデジタル上に可視化する“証明インフラ”として機能するのです。

このような「証明できる信頼」が確立されると、その上に新たな価値が積み上がっていきます。次に紹介するNFTは、まさにその上に構築される“デジタル上の資産”として機能します。

NFT:マーケティング体験に“唯一性”と“再流通性”を付与する鍵

NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で発行される代替不可能なトークンであり、デジタルデータの「本物性」と「所有者」を明確にできる技術です。

従来のデジタルコンテンツは、コピー・複製が容易なため、「持っている」ことに特別な意味がありませんでした。しかしNFT化されたデータは、「このデジタルデータは世界に一つ」という唯一性を持ちます。この特性を活かして、すでに多くの活用事例が登場しています:

- アーティストが発行するデジタルアート作品

- ゲーム内のキャラクターやアイテム

- 音楽ライブやイベントのNFTチケット

- ファッションブランドによる限定コレクションの証明書

マーケティングへの応用では、「参加の証」「応援の証」「限定体験へのパス」としてNFTを用いるケースが増えています。あるイベントへの参加者全員にNFTを配布すれば、それは単なる記念品にとどまらず、後日特典付きの別キャンペーンへの参加権にもなりうるでしょう。

また、NFTは「転売」や「譲渡」が可能な点でも革新的です。従来、企業が配布するノベルティやクーポンは使い捨てられるものでしたが、NFTであれば、ユーザーが持ち続けたり、誰かに譲ったりすること自体がブランド価値の流通になりえます。「ある限定NFTがフリマアプリで高額転売された」という事象は、ネガティブな問題として捉えられがちでしたが、NFTなら「熱量の可視化」というむしろ歓迎すべきアクションになり得るのです。今後のマーケティングでは、この“資産化された体験”をどのように設計するかが大きなテーマになっていくでしょう。

しかし、NFTを持つ・使う・見せるといった体験は、ユーザー側にとってまだややハードルが高いのも事実です。そこで次に登場するのが、NFTや各種デジタル資産を“自分のもの”として保有・操作するための「ウォレット」です。

ウォレット:ユーザー主導の体験設計を可能にする“個人の玄関口”

ウォレットとは、Web3.0上で暗号資産やNFTといったデジタル資産を保有・管理し、各種サービスと接続するためのアプリケーションです。代表的なものには「MetaMask」「Phantom」「Unstoppable」などがあります。

ウォレットの本質的な価値は、ユーザーが「自分自身のデータ」と「自分自身の資産」を一元管理し、それを必要に応じて自ら活用できるようになることです。従来のWeb2.0では、顧客データはすべて企業側に管理され、ユーザーはプラットフォームごとに再登録やログインが必要でした。しかしウォレットを使えば、自分の「関心」「行動履歴」「資産」を1つのIDとして持ち歩けるのです。

マーケティングへの応用としては、以下のようなシナリオが考えられます:

- ブランドAが発行したNFTを保有しているユーザーだけに、限定セールの招待を送る

- 過去の購入やキャンペーン参加の履歴から、その人に最適なリワードを提案する

- 複数ブランドを横断してNFTやポイントを“スタンプラリー”のように統合活用する

これまで企業が中央集権的にデータを囲い込んでいた時代から、ユーザーが自分の情報を「どこで」「どう」使うかを選べる時代へと変わりつつあるのです。

このような構造は、「パーソナライズド広告」や「レコメンドエンジン」といったWeb2.0的手法とは異なり、ユーザーの能動的な選択によるエンゲージメントを重視した設計です。言い換えれば、ウォレットはマーケティング施策を「一斉配信」から「個別対話」へと進化させる起点でもあるでしょう。

Web2.0時代のマーケティングにおける課題

Web2.0は、インターネットの発展により「双方向性」や「参加型」の体験が広がった一方で、その裏にはいくつかの構造的な課題が存在していました。とりわけマーケティングの領域では、デジタル広告、SNS、CRMなどが急速に高度化する中で、ユーザーと企業の間にある“見えないギャップ”もまた拡大しています。

このセクションでは、そうしたWeb2.0型マーケティングの根本的な課題を、以下の2つの観点から掘り下げていきます。

中央集権的な組織(大手企業など)への依存と透明性の低さ

Web2.0におけるマーケティングの最大の特徴は、Google、Meta、Amazonといった「中央集権型プラットフォーマー」が圧倒的な支配力を持っている点にあります。ユーザーの行動ログ、趣味嗜好、購買履歴などは、これらプラットフォームの内部で収集・分析され、広告配信の高度な最適化に活用されてきました。企業はこの巨大なエコシステムに乗ることで、ピンポイントでのターゲティングが可能になり、かつてない広告効率を実現してきたのです。

しかし、その利便性の代償として、「顧客接点の主導権」が企業自身の手から離れてしまったことは重大な問題です。SNSでファンを獲得したとしても、その関係は「ある一社(1サービス)の中で認められた関係性」に過ぎず、アルゴリズムや仕様の変更によって突然情報が届かなくなるリスクもあります。これは、あくまで借り物の関係性に依存している状態であり、企業が主体的に顧客との信頼関係を築くことが難しくなっている状況を意味します。

さらに近年では、広告の透明性にも疑問の声が上がっています。広告詐欺(アドフラウド)やインプレッションの水増し、クリックファームによる不正操作など、プラットフォームの中で何が起きているかを完全に把握することは極めて困難です。これは、マーケティング施策の成果がブラックボックス化している状態を生み出し、正しい投資判断を妨げる要因にもなっています。

こうした状況は、スタートアップや中小企業にとってはさらに深刻です。リソースの限られた事業者は、大手プラットフォームに頼らざるを得ない一方で、独自のブランド資産や顧客データを築く余地がほとんどありません。広告費を投入しても、最終的に価値を得るのは「顧客との関係性」ではなく、「広告枠を提供するプラットフォーマー」であるという構図が固定化されてしまっているのです。

このように、Web2.0時代のマーケティングは、表面的には進化しているように見えても、その裏側では中央集権型の構造により、企業の自立性と創造性が制約されているのが現実です。

ユーザープライバシーとデータセキュリティへの懸念

もう一つの根本的課題は、ユーザー自身が、自分のデータに対してコントロール権を持てていないという点にあります。SNSでの投稿、検索キーワード、ショッピング履歴、アプリの利用時間。あらゆる行動が、本人の自覚のないままデータ化され、企業のサーバーへと送られています。そして、それらは、高度なターゲティング広告やパーソナライズ機能の根拠として使われているのです。

このような仕組みは利便性が高い一方で、多くのユーザーが直感的に不信感を抱いています。特にここ数年で、「同意のないデータ取得」や「不透明なデータの二次利用」に対する懸念が高まり、GDPR(EU一般データ保護規則)や日本の改正個人情報保護法など、各国でプライバシー規制が強化されるようになりました。これらは、ユーザーの同意なしに個人データが流通・活用されることを防ぐための動きであり、マーケティングにおいても無視できない制約となっています。

加えて、サイバー攻撃やデータ漏洩といったセキュリティリスクも依然として高水準です。大手企業でさえ個人情報の流出事件を繰り返しており、ユーザーにとっては「何を信じてよいのかわからない」という心理的な不安が常につきまといます。いったんインターネット上に漏れた情報は、完全に消去することがほぼ不可能であり、自己管理がきかない構造に多くの人が無力感を覚えているのが現状です。

こうした背景から、近年注目を集めているのが自己主権型アイデンティティ(SSI:Self-Sovereign Identity)という新しい概念です。これは、個人が自分の身元情報や証明書(たとえば年齢・学歴・資格・所属企業など)を自ら管理し、必要なときに必要な範囲だけ提示できるという考え方ですが、現時点ではSSIの導入はまだ黎明期にあり、技術標準や法的整備、ユーザーインターフェースの課題も残されています。

このように、Web2.0時代のプライバシー管理は、ユーザーにとっても企業にとっても根本的な制約をはらんでおり、ユーザーは「自分の情報がどう扱われているのかを把握できない」という不安に直面し、企業は「信頼に基づく関係性」を築こうとしても、データ取得の透明性が確保されない限りは持続的なブランド価値の構築が困難になっている、というのが実情です。

Web3.0を活用したマーケティングの特長

Web2.0時代に浮き彫りとなった中央集権性やプライバシーの課題に対し、Web3は分散型・ユーザー主権という思想を軸に、新たなマーケティング手法を提示しています。ここでは、特に重要な3つの特長──ユーザー主導のデータ活用、トークングラフによる持続的な顧客エンゲージメント、そしてコミュニティ主導のブランド成長──について詳しく見ていきましょう。

ユーザー主導のデータ活用

「Web3.0とは?」でも簡単に触れましたが、Web3.0におけるマーケティングの最大の変化は、「データの持ち主が企業ではなくユーザーである」というパラダイムシフトです。これまで企業が当然のように取得・分析してきたユーザーデータが、本人の許可なく利用できなくなるのです。

一見すると、企業の行動範囲が狭まったようにも感じられるかもしれませんが、実際は逆です。これまで、ユーザーからの同意が不透明なまま収集されてきたデータは、あくまで行動履歴から推論するというデータ活用に過ぎませんでしたが、ユーザーが自発的に提供した情報、いわゆる「ゼロパーティデータ」は、正確かつ最新性の高い情報であり、Cookieや第三者データなどで推測してきたデータよりもはるかに信頼性があり、プライバシーの問題もクリアした「資産」となり得ます。

こうした情報をもとに、企業はそれに基づいた的確なパーソナライズ施策を展開できます。例えば、ある化粧品ブランドが「肌質」や「気になる悩み」を過去の購買履歴から推測するのではなく、ユーザーからリアルタイムに情報を取得し、最適な製品を提案することで、単なるターゲティング広告とは異なり、「自分の声が反映された提案」であるという感覚がユーザー側にもたらすことができます。

結果として、ユーザーの満足度やブランドへの信頼感が高まり、「データ提供→満足体験→さらなるデータ提供」という好循環が生まれ、広告のクリック率やコンバージョン率の向上、ひいては顧客ロイヤリティの強化にもつながります。つまり、Web3の文脈では、ユーザー主導のデータ活用こそが、より精度の高いマーケティングを可能にする鍵なのです。

このように、Web3.0では単なるプライバシー保護にとどまらず、「信頼を基盤にした双方向のマーケティング」という、より本質的な価値の創出が可能になるでしょう。

トークングラフによる持続的な顧客エンゲージメント

Web3ならではのマーケティング手法が「トークングラフ(Token Graph)」です。これは、ブロックチェーン上でユーザーがどのNFTやトークンをいつ取得し、どんな行動をとったかといった情報の繋がりを可視化するものです。これによって、従来の購買履歴だけでは把握できなかったユーザーの価値観や興味関心の文脈を深く読み解くことが可能になります。

音楽分野のNFTを想定してみましょう。NFT収集しているユーザーが、特定のジャンルやアーティストの作品ばかりを長期保有していた場合、その人は「文化的価値や思想性に重きを置くタイプ」といった傾向を見出せます。逆に、NFTを短期で転売しているユーザーは「収益性やトレンドに敏感なタイプ」と捉えることができます。このように、トークングラフは単なる所有情報ではなく、ユーザーのスタンスや志向までを照らし出す鏡となるのです。

マーケティングにおいてこうした顧客の属性情報は極めて貴重です。なぜなら、インセンティブ設計次第ではユーザーの行動変容を促すこともできるからです。例えば、あるユーザーが複数のエシカル系ブランドのトークンを保有していた場合、その人には環境配慮型の商品のプロモーションが親和性を持つと推測できます。あるいは、アート系NFTを長期保有しているユーザーには、体験型の展示イベントへの招待といったインセンティブが有効かもしれません。

加えて、これらのデータはユーザーのウォレット単位でトラッキング可能であり、企業側がわざわざユーザー情報を保管・管理しなくても、パブリックチェーンを通じて参照することが可能です。これにより、ユーザーのプライバシーを尊重しながら、長期的な関係構築が可能になります。

このようにトークングラフは、「誰が、何を、どのように愛しているのか」を精緻に描き出す手段であり、Web3.0を活用したマーケティングでは、デジタル上の文脈を共有し、ユーザーとの距離をぐっと縮めることも可能なのです。

コミュニティ主導のブランド成長

Web3.0時代のマーケティングの隠された魅力は、ブランドのあり方自体が変化する点にあります。従来のモデルでは、企業が商品の企画・開発・販売・プロモーションを一貫して担い、ユーザーはその成果物を消費する側に過ぎませんでした。しかし、Web3.0では、ユーザーがガバナンストークンやNFTを保有することで、ブランドの方向性や意思決定に直接関与できる仕組みが登場しています。

例えば、あるファッションブランドが新商品のデザインを決定する際に、トークン保有者による投票を実施したとします。その結果、「多数決によって選ばれた商品」が販売されるだけでなく、「そのプロセスに参加した」ユーザーの中に、“私たちが作ったブランド”という共創意識が芽生えるのです。

また、DAO(分散型自律組織)を通じて、コミュニティメンバーがプロジェクトの運営や資金配分に関与する事例も増えています。DAOとは、ブロックチェーン上で管理・運営される組織のことで、株式会社などの一般的な組織とは異なり組織の管理者が存在しません。つまり、単なる顧客ではなく「ブランドの一員」としてユーザーが機能することを意味します。そうなると、ユーザーは自身の発信力やネットワークを用いて、ブランドを積極的に広めていくようになります。まさに、自律的かつ持続的なマーケティングエンジンが構築されるわけです。

さらに、NFTを活用して「一定の貢献を果たしたユーザーに特典を配布する」といった仕組みも可能です。このように、貢献と報酬の循環が透明かつ即時に行える点も、Web3.0マーケティングの大きな魅力といえるでしょう。

ブランドが「一方的に与える」のではなく、「一緒に育てていく」姿勢を示すことが、共感と信頼の獲得につながります。Web3.0は、まさにその理想を現実に近づけるテクノロジーと哲学を提供しているのです。

Web3.0を活用したマーケティング事例

ここまで見てきた特徴を踏まえ、国内の大手企業ではNFTを活用したWeb3.0マーケティングに乗り出しているケースもあります。このパートでは、そうした実際のユースケースを詳しく紹介していきます!

なお、今回紹介する事例以外にも、スポーツチームなども同じように自社(自チーム)で保有するコンテンツをNFTとして展開しているケースがあります。関心のある方はこちらの記事も併せてご覧ください。

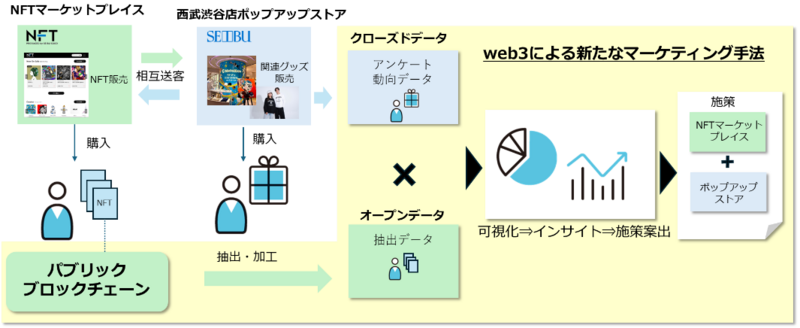

そごう・西武

老舗百貨店として知られるそごう・西武が、これまでとは一線を画すマーケティング手法に踏み出したのは2024年6月のことでした。同社がスタートさせたのは、百貨店業界としては初となるNFTマーケットプレイスの開設です。これは単なる話題作りではなく、本気でWeb3時代のB2Cビジネスモデルを見直そうという強い意思の現れでした。

背景には、若年層の百貨店離れという現実がありました。オンラインショッピングに慣れ親しんだ20代・30代の多くは、百貨店との距離感が遠ざかりつつあります。こうした層にどう接点を持つか。従来の販促施策では、費用に対する効果が見込めなくなっていたのです。そこで同社が目をつけたのが、NFTというWeb3の象徴ともいえる新しい表現手段でした。

「NFT PRODUCED by SEIBU SOGO」という名称で始まったこのマーケットプレイスは、単なるデジタル商品の売買にとどまらず、クリエイターとファンをつなぐ「ソーシャルな場」としての役割も意識されていました。特に注目すべきなのは、ブロックチェーンの中でも誰でも取引履歴を閲覧できる「パブリックチェーン」を活用していた点です。これにより、NFTの取得・保有・転売といった動きを可視化でき、販売後のユーザー行動も追跡可能になりました。デジタル空間での顧客行動を、まるで店舗での動線を分析するかのように扱えるのは、Web3ならではの強みだといえます。

実際に行われたのは、そごう・西武が販売したNFTの保有者データと、BIPROGY(旧日本ユニシス)が収集したブロックチェーン上のトランザクションデータを掛け合わせて行う実証的な分析でした。これによって、NFT購入者の目的や趣味嗜好、他にどのようなNFTを保有しているかといった深いインサイトを引き出すことが可能になったのです。コアなファン層は複数のNFTを購入し、長期的に保有する傾向がある一方で、転売によって資産価値を見込むユーザーも存在していました。従来の百貨店があまり接点を持たなかった“デジタルネイティブな投資感覚のある顧客”にリーチできたという点は、特に大きな成果だったといえるでしょう。

また、NFTの保有履歴を横断的に分析することで、そごう・西武の顧客層と親和性の高い他のWeb3プロジェクトも見えてきました。これは、従来の広告手法では得られなかった情報です。顧客がどのようなデジタルコミュニティに所属しているか、どんな文化や価値観を好むかが、ブロックチェーン上の「行動の痕跡」から読み解けるのです。このようにして得た知見をもとに、将来的な相互送客やコラボレーションといった次の一手を模索できる点も、Web3マーケティングならではの可能性といえるでしょう。

さらに、そごう・西武はリアルの場でもNFTの認知を広げる努力を続けていました。西武渋谷店で開催された「HELLO SHIBUYA 2024」では、NFTをテーマとしたポップアップイベントが行われ、ブロックチェーンに不慣れな一般層にも作品を目で見て楽しめる仕掛けを提供しました。この“デジタルとリアルの接点”を百貨店の強みとして活用する姿勢には、新しい時代の小売業のあり方を感じさせられます。

Web3の世界は、まだ一般的には不安視されがちです。暗号資産という言葉に慎重な姿勢をとる人も少なくありません。しかし、そごう・西武のような伝統的で信頼性のある企業がこの領域に乗り出すことで、一般層にとっての心理的ハードルを下げる効果も期待できます。実際、NFTマーケットプレイスでは、暗号資産の初心者向けに「メタマスク」と呼ばれるウォレット(仮想通貨の保管アプリ)の使い方ガイドも提供されており、エントリー層への配慮も欠かされていませんでした。

この取り組みが示すのは、単に最先端技術を取り入れることが目的ではなく、「これまでとは異なる客層とつながるために、どのような“場”と“体験”を提供できるか」という本質的な問いへの挑戦です。そごう・西武はその第一歩を、百貨店という伝統的な業態から踏み出した、という点で非常に価値のある事例だといえるでしょう。

カルビー

スナック菓子と聞いて、誰しもが一度は口にしたことがあるであろうカルビーのポテトチップス。そのカルビーが、NFTという最新のデジタル技術を使って、新たな顧客体験を生み出したキャンペーンが話題を集めたことはご存じでしょうか?「NFTチップスキャンペーン」と名付けられたこの企画は、単なるおまけの枠を超え、消費者参加型の新しいマーケティング施策として注目を浴びました。

きっかけとなったのは、2022年に実施された農業体験ゲーム「Astar Farm」でのNFT施策でした。カルビーと博報堂、CryptoGames社がタッグを組み、ゲーム内でじゃがいもを収穫したユーザーに対して、限定NFTと実際のポテトチップスを贈るという試みが大きな反響を呼んだのです。この“収穫して、食べて、デジタルでも楽しむ”という体験が、次のステップへと繋がりました。

翌2023年、カルビーは再び博報堂と組み、新たに「NFTチップスキャンペーン」を展開します。ここでは、ただ商品を買うだけでなく、パッケージを折りたたんで登録する「ルビープログラム」への参加が前提になります。このルビープログラムは、ゴミの体積を減らして環境負荷を下げるというカルビー独自のサステナブル施策であり、今回はその行動とNFTを結びつけるという工夫が加えられました。まさに“地球にも、体験にも、やさしい”キャンペーンだったのです。

このキャンペーンの面白さは、NFTが育つことにあります。対象商品を購入してアプリでスキャンするたびに「ポテトNFT」が少しずつレベルアップしていく仕組みになっており、自分だけのポテトキャラクターを育てる感覚が味わえます。ゲームのように育成要素が加わることで、いつの間にか愛着がわいてしまう……そんな体験をした人も多いのではないでしょうか。さらに、一定回数パッケージを登録すると、“じゃがバース”という架空世界のキャラクターを収穫できるという演出が加えられ、まるで農場ゲームとガチャの融合のような楽しさが仕掛けられていました。

そして、忘れてはならないのが「金のキャラクター」の存在です。これは運がよければ収穫できる特別なNFTで、これを獲得した100名には、カルビーの公式オンラインショップ限定のポテトチップス「CHIPS NEXT よくねたいもキタアカリ」がプレゼントされました。リアルの商品とデジタル体験の橋渡しとなるこの試みは、ただの抽選キャンペーンとは一線を画していたと言えます。

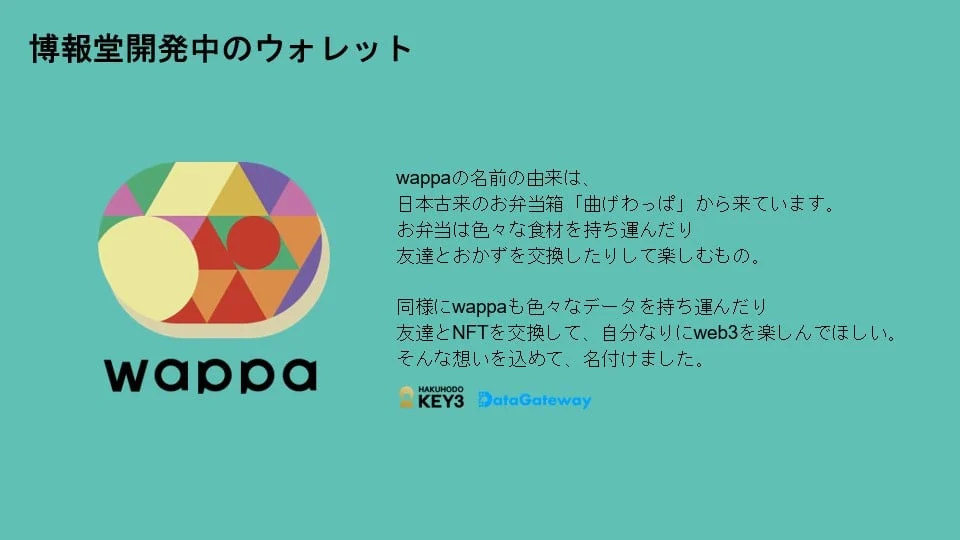

このような施策を可能にしたのが、博報堂とDataGatewayが共同開発したデータウォレット「wappa」です。NFTの管理には専用のデジタル財布が必要ですが、wappaはWeb3時代の思想に基づいて、個人が自分のデータを安全に管理しつつ、必要に応じて企業に匿名で情報を提供できる仕組みになっています。これにより、ユーザーは余計な登録や設定を気にせずNFTを楽しむことができたのです。テクノロジーの裏にある配慮が、結果的に利用者の体験をスムーズにしていた点にも注目したいところです。

さらにカルビーは、このNFTキャンペーンをきっかけに、Web3ゲームとの連携にも踏み出しています。「じゃがりこ」や「かっぱえびせん」といった商品が、Web3ゲーム内に登場し、ゲームアイテム(NFT)として販売されるという大胆な施策も始まりました。ゲーム同士の相互連携というWeb3ならではの仕組みも取り入れ、デジタル空間にカルビーブランドの“遊び心”を浸透させていこうという狙いが感じられます。

こうした一連の施策を通じて見えてくるのは、カルビーが「食べる」という日常的な行為を、デジタル上での“育てる・遊ぶ・集める”といった体験に拡張しようとしている姿です。おまけのNFTが単なるデジタルアイテムではなく、コミュニティへの参加やブランドとの接点強化へと繋がる仕掛けとなっている点は、これからのマーケティングのヒントになりそうです。

まとめ

Web3マーケティングは、単なるテクノロジーの導入にとどまらず、「顧客との関係性をどう築くか」を根本から見直す契機を提供しています。ユーザー主導のデータ提供によって得られる信頼性の高いインサイト。トークングラフによる文脈に寄り添ったアプローチ。そして、コミュニティ主導の共創モデル。これらはすべて、「売るための仕組み」だけではなく、「信頼と共感を育むための仕組み」としても機能します。

これまでのように一方向的な情報発信で消費を促すのではなく、ユーザーとともにブランドを育てる姿勢が、これからの企業に求められていくでしょう。Web3の本質は、技術的な革新にあるだけではありません。ユーザーとの関係性を再定義し、長期的なロイヤルティやブランド価値を共に創り上げる文化を育てることにあるといえるでしょう。今後、自社でのマーケティング戦略を検討する際には、ブロックチェーンの活用も視野に入れることで、より効果的な取り組みが実現できるかもしれませんね。

トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。

ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。

-1.png)