“メタバース” についての話題に触れる際に ”Web3.0” というワードが登場する機会は多く、また逆も然りではないでしょうか。本記事ではこれらメタバース(仮想現実)とWeb3.0(分散型インターネット)についてそれぞれ解説し、さらにこの2つの関係性や現状の課題、そしてWeb3.0における代表的なメタバースの事例をご紹介していきます。

メタバースとは?

メタバース=インターネット上に作られた3Dの仮想空間

メタバースとはざっくりいってしまえば「インターネット上に作られた3Dの仮想空間」のことです。一般的には「アバター(操作キャラクター)が自由に活動できる仮想空間サービス」として捉えられることが多いかと思います。

「もう一つの宇宙や別世界」を意味する「メタバース(Metaverse)」という言葉自体は「超える」 という意味の「メタ(meta)」と「宇宙」 を表す「ユニバース(universe)」という2つの単語を組み合わせて生まれました。

コンシューマー向けゲームを通じてすでに概念として存在していたメタバースですが、近年のVR/AR技術の向上によって「より現実に近い(リアリティの高い)仮想空間」が作られるようになってきました。

メタバースはインターネット上に存在する3Dの仮想空間を指す言葉であるため、原義的にはVR機器の有無に関係なく利用できるものの、近年ではVRを「メタバースをよりリアルな感覚で楽しむための手段」として活用しているケースも多々あり、両者の距離感はかなり近しくなってきています。

メタバースというキーワードから想像しづらいかも知れませんが、駅広告やテレビCMでも活躍するVTuberも、メタバースの在り方の1つと呼べるでしょう。また、3Dの仮想空間という意味においては、個性豊かな動物たちが暮らす村でプレイヤー自身が生活していく任天堂の大人気ゲーム「あつまれどうぶつの森」や、全世界で1億4千万人以上がプレイするモンスターゲーム「Minecraft(マインクラフト)」といったゲームも、メタバースの一種といえます。

仮想空間のクオリティ向上や、このあとご紹介する様々な新しい技術と連携することにより、メタバースは単なるゲームの範疇を超えてWeb3.0(次世代の分散型インターネット)において重要な役割を果たすようになります。

メタバースは全世界から注目を集めている

近年、「メタバース」というワードがSNS上のみならず、テレビのニュースでもとりあげられる機会が増えています。そのなかでも、2021年10月には多くの人々にとって馴染み深いFacebookが社名を「Meta(メタ)」に変えたことが大きな話題となり、「メタバース」に注目が集まるきっかけの一つとなりました。

また、新型コロナウイルスの流行を経て、Zoomを筆頭とするオンラインMTGが一般的なものとなりました。こうしたバーチャルでのコミュニケーションに対する心理的ハードルが大きく引き下がったことも、人々が「メタバース」に興味をもつようになった要因の一つと考えられます。

さらに今後は、ソーシャルメディアにおいてもメタバースが当たり前の存在になるかもしれません。というのも、2023年にYouTubeの新CEOに就任したニール・モーハン氏は、過去にこのようなコメントを残しています。

最後に、YouTube の将来を語るうえでメタバースに触れないわけにはいきません。より没入感の高い視聴体験をどうすれば提供できるかを考えています。まず、ゲームにこれを適用しようと考えています。ゲームにもっとインタラクションを持たせ、よりリアルな体感を導入することを目指します。まだ始まったばかりですが、YouTube としてどのような方法で仮想世界を視聴者のリアルな体験へと変換できるか、とても楽しみにしています。

出典:日本版Youtube公式ブログ

このことからも、私たちにとって最も身近なアプリケーションの一つであるYouTubeでも今後、web3分野が発展していくと予想されます。

2030年には世界で1.5兆米ドル(約200兆円)を超える規模の市場になるとの見通しもあるメタバースですが、なぜここまで注目されているのでしょうか。Web3.0とメタバースの関係性を紐解く前に、そもそもWeb3.0とは一体どのようなものなのかについて次項で詳しく解説していきます。

Web3.0とは?

Web3.0を解説するにあたり、これまでのWebがどのようにして進歩してきたかを以下の3つの時代に分けて解説します。

- Web1.0:1995年~(ホームページ時代)

- Web2.0:2005年~(SNS時代)

- Web3.0:これから(分散型インターネットの時代)

Web1.0(ホームページ時代)

Web1.0時代は、Yahoo!やGoogle、MSNサーチなどの検索エンジンが登場し始めた時期で、Webがまだ一方通行であった時代です。ウェブデザイナーのDarci DiNucci氏が1999年に、進化の段階を区別するためにWeb1.0とWeb2.0という呼び方を用いました。

ウェブサイトは1990年代初めに静的HTMLのページを利用して作られ、個人が「ホームページ」を持ち情報を発信するという文化もこの時代から生まれました。ただし、インターネットの接続速度も非常に低速であり画像を1枚表示するだけでも時間がかかりました。

また、閲覧できる情報は情報作成者によってのみ管理されるため、閲覧ユーザーがデータを編集することはできません。こうした特徴からweb1.0は「一方向性の時代」とも呼ばれます。

Web2.0(SNS時代)

Web2.0時代になるとYouTube、Twitter、InstagramなどのSNSが登場し、誰もが発信者となりました。Web1.0時代が「一方向性の時代」とされたのに対し、Web2.0時代は様々な人との双方向の情報のやり取りができるようになったのです。

また、Google、Amazon、Facebook、AppleといったいわゆるGAFAと呼ばれるプラットフォームサービスが大きく躍進し、巨大テック企業となっていった時代でもあります。

一方で、個人情報がGAFAのような特定の企業へ集中することによる個人のプライバシー侵害の可能性が問題視されています。一部の大企業に集まる情報には、住所や年齢、性別など基本的な個人情報だけでなく、個人の嗜好や行動履歴までもが含まれ、それらが利用できる状態になっているからです。

また、中央集権型の情報管理はサイバー攻撃を受けやすく、多くのユーザーに影響を及ぼす危険性があるという点も指摘されています。

2018年には「Facebook」が5000万人超のユーザー情報を外部に流出。また、2019年には「Amazon」が他の利用者の氏名や住所、注文履歴などが誤表示されて約11万アカウントのプライバシーが流出。さらには2022年には、「Twitter」の利用者およそ2億3000万人分の個人情報が流出するなど、実際にセキュリティ上のリスクが露見した例もあります。

Web3.0(分散型インターネットの時代)

冒頭でも述べたように、Web3.0とは「次世代の分散型インターネット」のことを指します。さらに言うとGAFAやその他巨大テック企業へ個人情報が集中している現状から、次世代テクノロジーを活用して情報を分散管理することで、巨大企業に情報が集中しない新しい形の情報管理のあり方として期待されているのがWeb3.0の概念です。

特定企業へ個人情報が集中していることによるリスクは前項でご説明したとおりで、2021年以降、特定企業へ集中した情報を分散しようとする動きが活発化しています。

Web3.0とメタバースの関係性

メタバースはWeb3.0における「受け皿」

Web3.0はブロックチェーンという基盤技術の上に成り立っており、仮想通貨はWeb3.0における文字通り「お金」の役割を果たします。そして、現実世界の金融サービスはWeb3.0ではDeFi(分散型金融)によって置き換えられ、NFT(非代替性トークン)がWeb3.0におけるデジタル資産の所有権を明確にします。また、Web3.0では従来までの会社組織がDAO(分散型自律組織)という形態をとるようになると予想されています。

これら全てを包括する「3Dの仮想空間(受け皿)」がまさにメタバースというわけです。

Web3.0と呼ばれる様々な技術と連携すれば、メタバースは「インターネット上に作られた3Dの仮想空間」にとどまらず「現実世界と同じように遊んだり、仕事や取引をしたり、何かを創って交流したりする仮想世界」となる大きな可能性を秘めています。

Web3.0の要素が含まれないメタバースも存在する

ここで重要なことは「メタバース=Web3.0」と安易な等式を立てないことです。先述したように、今後メタバースにおいてWeb3関連技術の受け皿となっていくことでしょう。

しかし、これらの技術やサービスがなければメタバースが構築できないというわけではありません。ブロックチェーンやNFTといった技術を用いていなくても、利用できるメタバースサービスも多数存在します。

メタバースは「インターネット上に作られた3Dの仮想空間」程度の曖昧な概念であり、統一された定義はありません。したがって、現段階においてはWeb3.0の技術とメタバースは全く別物であり、「相性が良い」という事実、それ以上でもそれ以下でもありません。

たとえば住宅展示場のメタバースといった分野においては、Web3の要素が含まれないメタバースも普及していくと思われます。むしろこういったメタバースにおいて、NFTを発行したり、ブロックチェーンを用いたりしてしまうと、かえって無駄なコストが発生してしまいます。

Web3.0においてメタバースが注目されている理由

不正や改ざんを防止できる

ブロックチェーン技術を用いることで、メタバース内で取引される通貨やモノの管理が簡単になります。ブロックチェーンは分散型のデータベース技術で、取引データや情報をブロック単位で記録し、これを連鎖的に接続することで改ざんが極めて困難になる仕組みです。データは複数のコンピュータ(ノード)に分散して保存され、全てのノードが同じデータを持つため、信頼性が高く、データの整合性を確保することができます。

Web3.0以前のメタバースでは、違法な複製やチートと呼ばれるデータの改ざん行為など、コミュニティの違反を完全になくすことはほぼ不可能でした。こういった不正が横行すると、運営会社に金銭的なダメージがあるだけでなく、公平なプレイ環境が提供できなくなったり、ユーザー離れを引き起こしたりします。

ブロックチェーンを活用したメタバースであれば、独自のアルゴリズムによってそもそも不正な改ざんを行うこと自体が不可能になります。

また、ゲーム内のデジタルアセットをブロックチェーン上で管理すれば、マーケットの拡大も可能です。なぜならそのデータが世界で唯一であることを証明でき、複製することが難しくなるため、限定アイテムなどが文字通り「限定」の価値が持てるからです。このアイデア自体はすでにNFTで具現化されています。

このようにメタバース内の経済活動を加速するうえで、不正や改ざんを防止できるWeb3.0の技術は重要な存在だと考えられています。

プレイヤーがメタバース内で収益を上げられる

メタバースゲームのメリットとして、プレイヤー自身がゲームのプレイにより収益を得られることが挙げられます。従来のメタバースゲームでは、ゲーム内でしか価値がないものでした。

しかしWeb3.0でのメタバースでは、ゲーム内通貨に仮想通貨を用いることでゲームをしながら稼ぐという「Play to Earn(P2E)」が可能になりました。

また、ゲーム内に構築された土地も、売買や賃貸の対象になります。後述の事例でも紹介しますが、メタバース内の土地であっても取引されているメタバースも存在します。

また、メタバース内で入手したキャラクターやアイテムなどは、互換性のある他のゲームで使用できます。これは、NFTが持つ「データそのものは、特定のブロックチェーンプラットフォームに依存せず、所有者自身で管理できる」という特徴によるものです。

これによりユーザーは、運営会社の倒産やサービス終了に伴うデータ喪失という最悪の事態を回避することができます。

ビジネスチャンスが広がる

最近では企業がメタバース上でPRイベントや、コレクションを開催することも増えてきました。とくにコロナ禍以降でその数は大きく増えたように感じます。イベントを開催するにあたって、分散型のネットワークで構築されたメタバースを利用すれば、企業の最大の懸念点である個人情報管理・セキュリティの面が解消されます。

また、NFTの発行によってブランドのファンとのコミュニティを形成するなど、リアルではなかなか接点を持てなかった人とつながることができます。メタバース空間だからこそ実現できるコラボレーションや仕掛けづくりによって、現実世界におけるマーケティングよりも高い対費用効果を発揮できるでしょう。

Web3.0におけるメタバースの現状の課題

ハード面の強化

Web3.0におけるメタバースの活用が普及するためには、ハード面の強化が必要不可欠です。具体的にはVR機器の小型軽量化と描写スペック向上です。

バーチャルの世界でより多くの時間を過ごすためには、より没入的で自然で表現豊かなVR機器が必要となります。現状のVR機器を数時間装着し続けるには、重さ、大きさともにまだまだ改良の余地があります。また、より高速通信ができ高画質で仮想世界を描くことのできる機器スペックも、今後さらに高いレベルで要求されることが予想できます。

2021年10月に社名を変更したMeta社(旧Facebook)が大量の資金を投入するなど社運をかけて推進しているのもまさにこのハード面です。同社は自社製品のQuestシリーズにすさまじい金額の投資をしています。このことからiPhoneやMacBookのような自社デバイスを普及させてこの課題を解決したいという思惑が読み取れます。

魅力的なコンテンツの充実

メタバースの普及にはハードウェアの進化のみならず、コンテンツの充実も不可欠です。現時点で、この分野にはいくつかの重要な問題点があります。

まず、メタバースの中で魅力的なコンテンツを提供するためには、クリエイティブな人材の確保が重要です。日本には漫画やアニメ、ゲームなどの優れたコンテンツを作ることのできる多くのクリエイターがいます。しかし、先述の通り技術的なハードルやリソースの制約が存在し、多くのクリエイターがメタバースへの参入をためらっています。これを解決するためには、技術支援や資金援助などのサポート体制を強化することが求められます。

さらに、メタバース内でのコンテンツの多様性も大きな課題です。ユーザーのニーズは非常に多様であり、それに応えるためには様々なジャンルやテーマのコンテンツが必要です。日本は世界的に評価の高い作品を数多く持っており、これらをメタバース内で効果的に展開することが可能です。しかし、既存のコンテンツをそのままメタバースに移行するだけでは不十分であり、新しい体験やインタラクティブな要素を取り入れた、独自のメタバース向けコンテンツの開発が必要です。

加えて、メタバース内のコンテンツの持続可能性も考慮する必要があります。クリエイターが継続的に魅力的なコンテンツを提供し続けるためには、適切な収益モデルが不可欠です。こうした、メタバースにおける経済圏の整備やクリエイターが安定して収益を上げられる仕組みの構築は急務といえるでしょう。

メタバースの様々な事例

Second Life(セカンドライフ)

出典:gemelog.com

Second Life(セカンドライフ)は2003年にリリースされた元祖メタバースとも言えるサービスで、プレイヤーは3D仮想空間で自分のアバターを作り、他の参加者とコミュニケーションをとることができます。

Web3.0の文脈でメタバースが注目されるようになったのは2021年頃ですが、それよりもなんと約20年前にメタバースの概念自体は既に存在していたのです。

しかしSecond Lifeのプレイ人口は下降の一途を辿り衰退してしまいます。その要因は「画質が悪く没入感が乏しい」「パソコンの要求スペックが高すぎる」などいくつかが挙げられますが、最大の要因は「そこで何もすることがないこと」でした。

つまり、前項で挙げたハードとソフトのどちらにおいても不十分だったため、メタバースの成功事例とはいえない結果に終わり、日本では「早すぎたメタバース」という負のイメージがついてしまいました。

同サービスは、現在もコアユーザーによる取引が続いていたり、モバイル版の開発が発表されたりと、サービスは継続中のため、今後の展開次第では再び盛り上がりを見せるかもしれません。「元祖メタバース」の動向については続報が待たれます。

元祖メタバースの『セカンドライフ』、モバイル版が開発中。デスクトップ版の資産は引き継げる見通し | テクノエッジ TechnoEdge

Fortnite(フォートナイト)

出典:fn-games.com

Fortnite(フォートナイト)はエピックゲームズ社が開発・発売している、2023年時点で約5億人のユーザーを誇る大人気バトルロワイヤルゲームです。

リリース当初のプレイヤー達はゲームそのものを楽しむためにFortniteを利用していましたが、その後はコミュニケーションの場として利用され始め、今では単なるゲームではなくメタバースへと変貌を遂げています。

Fortniteのメタバースでは特設ステージでのライブや映画の上映会などのイベントも開催され、ゲームをするのではなく、そこに行って友人や他のプレイヤーと交流を深めることを目的としたユーザーも非常に多くなっています。

有名な事例としては、2020年8月に、米津玄師が日本人として初めて行なったバーチャル公演があります。仮想空間でのライブという斬新なパフォーマンスは、国内外のメディアでも数多く取り上げられ、話題になりました。

2023年7月にはフル映像がYouTube上にアップされて再び脚光を浴びています。

Fortniteのメタバースが持っている最大の強みは、ゲームとしての開発環境をそのままメタバースの開発環境に転用できる点です。

Fortniteはもともと、自分だけのオリジナルマップを作れる「クリエイティブモード」が存在しました。この仕組みやデータがメタバース内のエディター上でも使用できるため、ユーザーは過去のアセットを利用して、いとも簡単にマルチプレイ環境を構築できます。

柔軟な開発環境と豊富な素材、そして直感的な操作を兼ね備えたサービスであるFortniteは、現在最も成功を収めているメタバースといえるでしょう。

Decentraland(ディセントラランド)

出典:Decentraland

Decentraland(ディセントラランド)は、イーサリアムブロックチェーンをベースとしたVRプラットフォームで、メタバース内でゲームをしたりアイテムやコンテンツを作成・売買することが可能です。

Decentralandでは「LAND」というメタバース内の土地を保有・マネタイズできる点や、NFT化したアイテムをメタバース内で取引できる点が特徴です。

ゲーム開発の経験がない人でも簡単にゲームやアイテムを作成できるようなクリエイター機能が充実しているため、新規ユーザー参入のハードルも低め。デザイン性に優れたプラットフォームのため、ファッション関係のイベントも多数実施されています。

また、Second LifeやFortniteでは中央集権的な組織運営によってコンテンツが提供されているのに対し、Decentralandはブロックチェーンを基盤にした分散型のメタバースとなっています。

Decentralandではユーザー自身が何を構築しどう使うのかを主体的に決定していくことを基本方針としており、これはまさにWeb3.0の概念と通ずるものがあります。Decentralandは最先端のメタバース事例の一つとして今後も注目です。

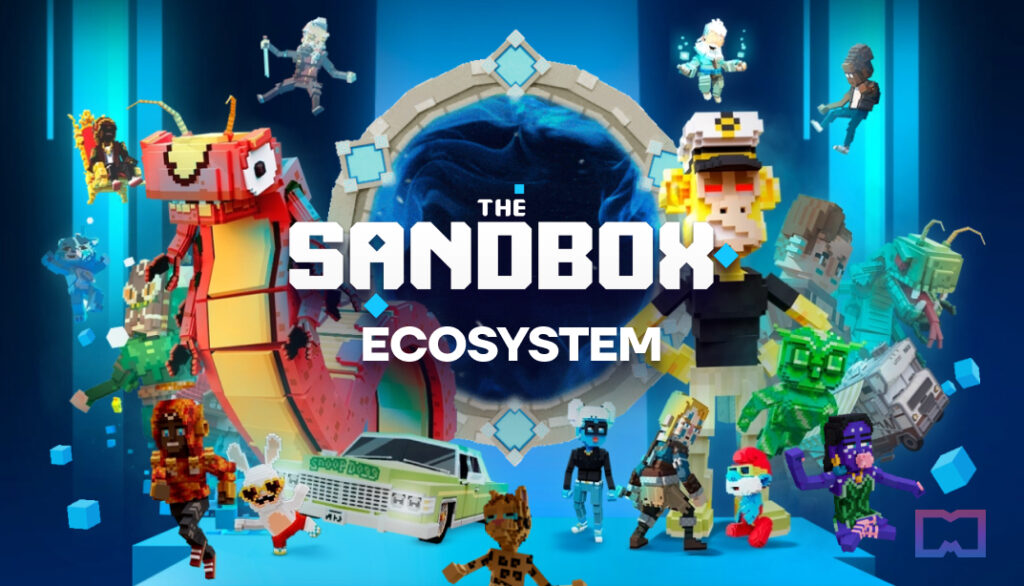

The Sandbox(ザ・サンドボックス)

The Sandbox(ザ・サンドボックス)は、イーサリアムのブロックチェーン上で提供されているNFTゲームです。ユーザーは仮想空間上にLAND(土地)を購入またはレンタルをすることで、オリジナルのゲームやアイテム、キャラクター、サービスを作成できます。

施設などを一定期間貸し出すことで、現実の不動産ビジネスと似たような形態で収益を得ることも可能なため、「遊んで稼げる」メタバースであり、プログラミング不要で3Dゲームが作成できるツールなども用意されており、高度なスキルがなくともマーケットプレイスへ出品することができます。

パリス・ヒルトンやドラゴンボール、北斗の拳といったユニークなコラボで注目を浴びているThe Sandboxですが、LANDは発行数量に上限があることから、ユーザー数の増加に伴ってその価格は上昇すると予想されています。

さらには、2023年2月にはサウジアラビアのデジタル政府機関との連携も発表しており、今後の活躍が期待される大注目のプロジェクトです。

The Sandbox、サウジアラビアとメタバースで提携 SAND高騰

αU(アルファユー)

日本の大手通信会社であるKDDIも、メタバース事業に積極的に参入しています。同社が提供する「αU(アルファユー)」は、 “もう、ひとつの世界。” をコンセプトに、リアルとバーチャルを融合させた新しい体験を提供するメタバースプラットフォームです。

αUでは、ユーザーがコンテンツを制作・販売したり、ライブ配信を行ったりすることで収益を得られる仕組みを提供し、クリエイターエコノミーの創出を支援しています。また、360度自由視点の高精細な映像で音楽ライブなどを楽しめる「αU live」では、まるで本当にライブ会場にいるような臨場感を味わえます。さらに、実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができる「αU place」など、新しい購買体験も提供しています。

KDDIは、「バーチャル渋谷」や「デジタルツイン渋谷」といった都市連動型メタバースの開発にも取り組んでおり、現実の都市空間と仮想空間を融合させた新しいサービスを展開しています。αUは、エンターテイメント、ショッピング、コミュニケーションなど、多様な体験を提供することで、ユーザーの日常をより豊かにすることを目指しています。

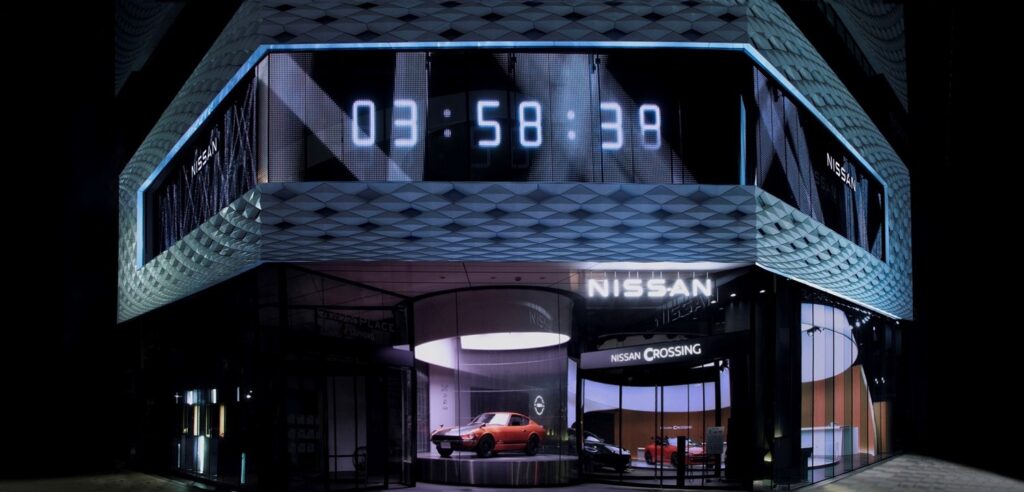

NISSAN CROSSING(ニッサン・クロッシング)

自動車業界からも、メタバースを活用したユニークな取り組みが生まれています。日産自動車は、銀座にある同社のブランド発信拠点「NISSAN CROSSING」をメタバース空間上に再現したVRギャラリーを公開し、現実とバーチャルの融合を実現しました。

このVRギャラリーでは、実物の「NISSAN CROSSING」と同様に、日産の最新車種やコンセプトカーを展示し、自由に見て回ることができます。VR空間ならではのインタラクティブな要素も取り入れられており、例えば、車のドアを開けて内装を確認したり、カラーバリエーションを自由に切り替えたりといった体験が可能です。ユーザーは場所に捉われず、より深く日産ブランドを体験することができます。

さらに、日産はVRギャラリー内で、期間限定のイベントや展示なども開催しています。過去にはBEAMSとコラボレーションした特別仕様車「ビームスエディション」の展示や、フォトコンテストなどが行われ、ユーザーの関心を継続的に惹きつけ、VRギャラリーの活性化を図っています。

日産自動車は、VRギャラリー「NISSAN CROSSING」を通じて、メタバース上での新しいブランド体験を提供し、顧客とのエンゲージメントを強化することに成功しています。

Sanrio Virtual Festival(サンリオ・バーチャルフェスティバル)

エンターテイメント業界でも、メタバースは新たな可能性を広げています。サンリオは、世界中のファンが参加できるバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival」を定期的に開催し、テーマパークとカルチャーを融合させた全く新しいエンターテイメント空間を提供しています。

「SANRIO Virtual Festival」は、世界中のファンが、場所や時間に縛られずに参加できるバーチャルイベントとして開催されています。VR技術を活用することで、サンリオの世界観に没入できるような、臨場感あふれる体験を提供しているのが大きな特徴で、参加者同士が交流できるインタラクティブなコンテンツも充実。ライブパフォーマンスやゲームなどを一緒に楽しむことができます。

2025年の「Sanrio Virtual Festival」では、“コラボレーション”をテーマにさらにパワーアップした内容が発表されており、バーチャル上に再現された「サンリオピューロランド」を舞台に、人気アーティストやクリエイター、そして歴代のサンリオキャラクターが集結し、多彩なプログラムを展開します。

物理的な距離や時間の制約を超えて世界中のファンが集えるこのメタバースイベントは2024年に総来場数が400万人を超える盛況ぶりを記録し、2025年のさらなる発展が期待されています。

まとめ

本記事では、Web3.0(次世代の分散型インターネット)とメタバース(仮想現実)それぞれの概要と、この2つの関係性について解説してきました。

VR機器の小型軽量化や描写スペック向上、そしてコンテンツの充実が進めば、Web3.0におけるメタバースの重要性はさらに増していくことでしょう。

仮想空間でのコミュニケーションは漫画の世界のことのようですが、技術レベルではすでに実現可能なものになっています。さらなるサービス登場に期待が高まります。

-1.png)