次世代のテクノロジー活用の一例として、近年メディア等でも度々話題に上ることも多いNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)に関する話題が増えています。高額で取引されるNFTアートやファッションが話題になっており、日本国内でも最近は様々な企業が取引所の開設やコンテンツの投入を始めるようになりました。

そんな中で、ゲームや音楽、アートなど様々な分野においてスタートアップ企業が積極的にNFT事業を展開しており、web3.0界隈を盛り上げています。今回は、国内外のNFT関連スタートアップ企業を7つピックアップし、その魅力や事業内容などをご紹介していきます。

NFTの基礎知識

NFT関連のスタートアップ企業をご紹介する前に、NFT「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」について整理しておきましょう。

NFT=”証明書”付きのデジタルデータ

NFTを言葉の意味から紐解くと、NFT=「Non-Fungible Token」の略で、日本語にすると「非代替性トークン」となります。非代替性とは「替えが効かない」という意味で、NFTにおいてはブロックチェーン技術を採用することで、見た目だけではコピーされてしまう可能性のあるコンテンツに、固有の価値を保証しています。

つまり簡単にいうと、NFTとは耐改ざん性に優れた「ブロックチェーン」をデータ基盤にして作成された、唯一無二のデジタルデータのことを指します。イメージとしては、デジタルコンテンツにユニークな価値を保証している”証明書”が付属しているようなものです。

NFTでは、その華々しいデザインやアーティストの名前ばかりに着目されがちですが、NFTの本質は「唯一性の証明」にあるということです。

NFTが必要とされる理由

世の中のあらゆるモノは大きく2つに分けられます。それは「替えが効くもの」と「替えが効かないもの」です。前述した「NFT=非代替性トークン」は文字通り後者となります。

例えば、紙幣や硬貨には代替性があり、替えが効きます。つまり、自分が持っている1万円札は他の人が持っている1万円札と全く同じ価値をもちます。一方で、人は唯一性や希少性のあるもの、つまり「替えが効かないもの」に価値を感じます。

不動産や宝石、絵画などPhysical(物理的)なものは、証明書や鑑定書によって「唯一無二であることの証明」ができます。しかし、画像や動画などのDigital(デジタル)な情報は、ディスプレイに表示されているデータ自体はただの信号に過ぎないため、誰でもコピーできてしまいます。

そのため、デジタルコンテンツは「替えが効くもの」と認識されがちで、その価値を証明することが難しいという問題がありました。

実際、インターネットの普及によって音楽や画像・動画のコピーが出回り、所有者が不特定多数になった結果、本来であれば価値あるものが正当に評価されにくくなってしまっています。

NFTではそれぞれのNFTに対して識別可能な様々な情報が記録されています。そのため、そういったデジタル領域においても、本物と偽物を区別することができ、唯一性や希少性を担保できます。

これまではできなかったデジタル作品の楽しみ方やビジネスが期待できるため、NFTはいま、必要とされているのです。

NFTとブロックチェーン

NFTはブロックチェーンという技術を用いて実現しています。

ブロックチェーンは「一度作られたデータを二度と改ざんできないようにする仕組み」です。データを小分けにして暗号化し、それを1本のチェーンのように数珠つなぎにして、世界中で分散管理されています。そのため偽のデータが出回ったり、内容を改ざんしたり、データが消えたりする心配がありません。

NFTではこのようなブロックチェーンが持つ高いセキュリティ性能を利用して、web上のデータが本物なのか偽物なのかを誰でも判別することを可能にし、データの希少性を担保できます。ブロックチェーンの活用によって、これまではできなかったデジタル作品の楽しみ方やビジネスが生まれているというわけです。

注目すべきNFT関連のスタートアップ企業7選

株式会社ANDART ── NFTアートプラットフォーム運営

株式会社ANDARTは、「テクノロジーで、アートと社会を結び、拓く(ひらく)」というミッションを掲げ、日本初のNFTアート作品の共同保有プラットフォームとして2019年に設立されました。

ビジネスモデルは非常にシンプルで、NFTアートの所有権の小口販売と売買手数料でのマネタイズを行っています。NFTアートの所有権を購入した作品オーナーは、オンライン上でのコレクションをはじめ、実物作品の鑑賞会に参加できるなど、気軽に本格アートコレクションを楽しむことができます。

アートを「購入する」という体験を通して、「小難しく、値段も見当もつかず、静かに鑑賞するもの」という固定概念を覆すという代表取締役CEOの松園 詩織氏のビジョンに加え、これまで手が出なかった高額な有名アート作品や大型作品を、1万円という少額から所有できる点が非常に注目され、会員登録者数はすでに2.5万人を突破しました。また、購入者の7割がANDARTで初めてアートを購入しており、新しいコレクター層を創造している今後の成長が楽しみなサービスです。

株式会社HARTi ── アート分野におけるNFTの活用

株式会社HARTiは、アート分野へのNFT導入支援を行うスタートアップ企業です。現在は法人向け事業、NFTプラットフォーム事業、IP創出事業の3つの事業展開を行っています。

法人向け事業では、NFTを活用したマーケティングの導入により企業のDXを推進します。実証実験から実際のトークン発行に至るまで、web3.0領域での事業創造をワンストップでサポートしています。

またNFTプラットフォーム事業では、社名にもなっている国内初のアプリ型NFTプラットフォーム「HARTi」をリリースしています。このアプリには仮想通貨やウォレットの事前準備が要らないという特徴があり、指定会社のカード決済やキャリア決済で簡単にNFTを購入することが可能です。今までNFTを実際に扱ったことのない初心者ユーザーであっても気軽に、かつ簡単にNFTを体験できます。

同プラットフォームでは、2024年6月にNFT✕CRM領域において特許を取得したことも発表しており、ウォレット情報を基にしたマーケティング施策によってデジタルコンテンツの価値向上を図ります。

「ChatGPT」の仕組みを応用したユーザー体験やNFTコミュニティ運営のAI自動化なども視野に入れており、今後のNFT普及をリードする企業として目が離せない存在といえるでしょう。

SBINFT株式会社(旧スマートアプリ) ── NFTマーケットプレイス運営

SBINFT株式会社は、日本初の統合型NFT売買プラットフォームを運営していた株式会社スマートアプリが、2021年に大手金融「SBIホールディングス株式会社」の連結子会社となって誕生したスタートアップ企業です。

同社ではNFTに特化したマーケットプレイス「SBINFT Market」の運営をしています。「SBINFT Market」は、ユーザーを偽造NFTやラグプル(架空のNFTプロジェクトを立ち上げ、集めた資金を運営者が持ち逃げする)などのリスクから守り、安心して取引を楽しめるように、厳正な審査基準を設けてクオリティの高いNFTだけを取り扱っています。

また、2023年6月にはゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」と戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。これによって、Oasys上で展開される全てのゲーム内で発行されたNFTを厳正な審査の下で取り扱うことが可能になるなど、急速に活躍の場を広げています。

SBINFT MarketでOasys上のゲームNFTの売買が可能に。マルチチェーン化を目指すSBINFTがOasysに対応

さらに2024年4月、ロイヤルカスタマーの可視化から獲得までをワンストップで実現するマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」を発表しています。熱量の高いファンを判別したうえで効率的かつ効果的なマーケティング機会を提供するこのプラットフォームには、盆栽NFTで有名なBONSAI NFT PROJECTや株式会社LIFULL、ローソンチケットといった錚々たる面々がローンチに携わっています。ヤマト運輸の配送連携APIサービスとも連携することで、NFT特典の授受もスムーズに行われるとのことです。

株式会社Gaudiy ── ファンコミュニティ運営

株式会社Gaudiyは、『ファンとともに時代を進める』をミッションとし、NFTを始めとするブロックチェーン技術を活用したファンコミュニティサービス「Gaudiy Fanlink」を運営するスタートアップ企業です。

「Gaudiy Fanlink」はIPホルダーが独自のファンコミュニティを設立できるサービスです。IP事業ではプラットフォームの提供者のみにデータが集積され、IPホルダーとファンのつながりが深まらないという課題がつきものです。同サービスではファンの活動データを蓄積し、貢献度に応じたインセンティブの還元を実現することで、IPホルダーのビジネス展開をサポートしています。

実際に、ソニー・ミュージックエンタテインメント(音楽)、集英社(漫画)、バンダイナムコエンターテインメント(ゲーム)、サンリオ(キャラクター)といった、その分野を代表する著名なエンターテインメント企業が「Gaudiy Fanlink」を導入しています。

2024年5月にはアメリカ・ニューヨーク州に現地法人「Gaudiy US Inc.」も設立しており、国境なきWeb3.0時代のファンコミュニティをグローバルに展開してきます。今後もブロックチェーン技術を活用したコンシューマー向けのファンサービスという新しい切り口で市場を牽引し、これまでにないエンタメ体験を創出してくれることでしょう。

株式会社TRiCERA ── アート分野へのNFT導入支援

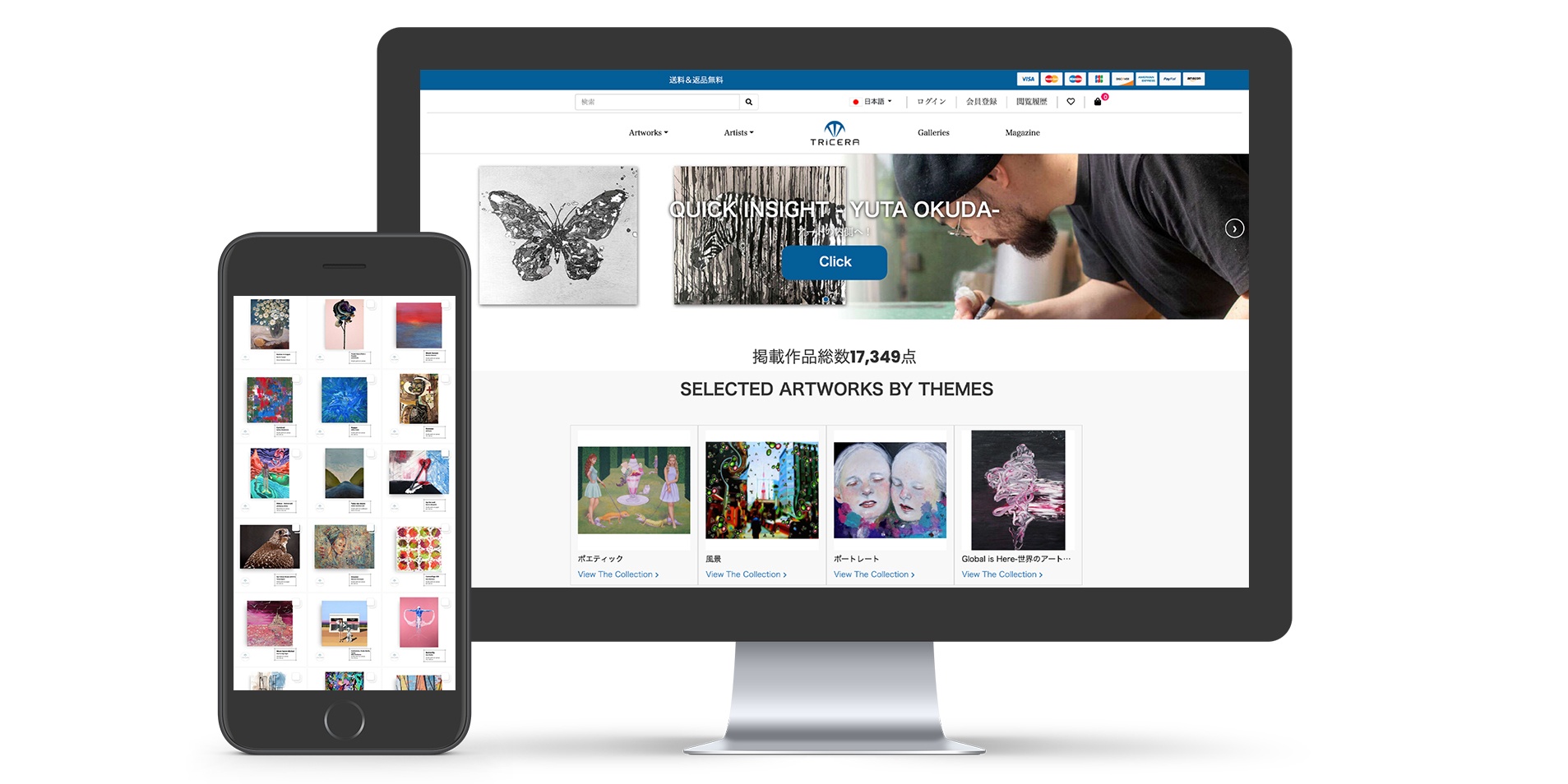

株式会社TRiCERAは、アート専門のECサイト「TRiCERA ART」の運用を始めとする、アーティストの活動支援を目的とした様々なサービスを提供しているスタートアップ企業です。

「TRiCERA ART」は現代アート専門の登録制ECプラットフォームで、8カ国の言語に対応し、出荷や配送、返品手配に至るまで請け負っています。2021年にNFTの取引機能が追加されたことで、仮想通貨でアート作品を購入することが可能になりました。アーティストとユーザーの権利を保護するため、アート作品の取引を証明する信用機関として課題改善に取り組んでいます。

2023年4月にはリセール機能も搭載し、プラットフォームとしての実用性をより一層強化しています。NFTとアートは相性の良い組み合わせの一つであるため、同社のサービスは今後ますます貴重になっていくでしょう。

【新機能】アート系スタートアップTRiCERAが、所有アート作品を売却できるリセール機能を開始

また、同社ではWeb3.0のアート事業以外にも、「100人10」という選ばれし100人のアーティストの作品を一律10万円で販売するアートコンペティションイベントも開催しています。「アート市場の活性化」を目的にアーティストとその購入者をつなぐ新しい形のこのコンペティションは、「現代アーティストの登竜門」との呼び声も高く、こうしたリアル空間での芸術活動の支援にも注目が集まっています。

Magic Eden ── NFTマーケットプレイス運営

注目すべきNFTスタートアップは国内のみならず、海外にも多数存在します。その中でも高い知名度を誇るのがMagic Edenです。同社は、主にSolanaチェーンを基盤にした人気のNFTマーケットプレイスで、ブロックチェーンゲームやデジタルアートのNFTを中心に取り扱っています。

Solanaチェーンを利用したNFTマーケットプレイスは複数存在しますが、Magic Edenはその中で最大の取引規模を誇り、Solanaに絞ったNFT取引量ではOpenSeaを上回っています。

さらに、2022年に近年人気のブロックチェーンであるポリゴンのサポートを追加すると、2023年にはビットコインブロックチェーンのNFTとされる「Ordinals」やイーサリアムNFT発行プラットフォーム「ETHローンチパッド」 の運用も開始。複数のブロックチェーンシステムにその裾野を拡大し、クリエイターのクロスチェーンに進出を後押ししています。

また、2024年6月にはウォレットアプリケーション「Magic Eden Wallet」のiOS版をテストリリースしました。これまでもChromeの拡張機能としてPC版のMagic Eden Walletを存在しましたが、モバイル端末からアクセス可能なウォレットが登場することで、より手軽に単一のクロスチェーンウォレットとして使用することができるようになります。

すでに巨大なマーケットとして快進撃を見せているMagic Edenには今後も目を離せません。

Anifie ── NFTメタバース開発

Anifieは法曹界出身の岩崎洋平氏が代表取締役を務める異色の米国発スタートアップです。

同社が提供するサービス上では、主催者がオリジナルのコンサート会場を仮想空間につくり、参加者達は自身が選んだアバターで参加してイベントを楽しむといった世界を実現することができます。

また岩崎氏は自身のキャリアを生かし、デジタル資産に関する法規制にうまく対応するサービスを展開。コレクション要素だけではなく、資産としてその希少性を高め、運用によって収益化するといったNFTのマネタイズの活性化を図っています。

グラミー賞受賞作を手がけた映像プロデューサーのJohn Oetjen氏や、アメリカの大人気連続ドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」の作曲を手がけたPatrick Woodland氏らハリウッドの重鎮もAnifieへの支援を表明しており、その期待の大きさがうかがえます。

まとめ

今回は、クリプト界隈を盛り上げるNFT日本国内外のNFT関連スタートアップ企業を8つピックアップし、その魅力や事業内容などをご紹介しました。

アートやマーケットプレイス、メタバースなどの様々な領域にNFTを活用し、新たな市場を切り開いていくスタートアップ企業の勢いは、今後もとどまることを知りません。今後も定期的なキャッチアップが欠かせないでしょう。

-1.png)