2009年にBitcoinが運用開始されて以来、Ethereumをはじめとして様々なブロックチェーンプラットフォームが誕生しました。ブロックチェーンの特徴といえば、情報の改ざんが極めて難しい点があげられ、暗号資産などの金融領域だけではなく、非金融領域においてもブロックチェーン技術が多方面で応用され始めています。

今回はブロックチェーンと親和性が高いといわれている「電子投票」の分野での取り組みを紹介します。ブロックチェーン技術を活用した電子投票が実現可能なのか考察していきましょう。

ブロックチェーンが投票を変える

従来の”投票”がもつ課題

「投票会場まで足を運び、投票用紙に候補名を記入し投票箱に入れる」。これが一般的な投票の一連の流れです。このアナログ方式の投票が持つ課題としては、利便性が悪く、投票率が伸びないということが挙げられます。

総務省が公表している下記のデータを見ても、投票率は右肩下がりになっており、とくに普段の生活からデジタルが当たり前となっている若い世代(10〜20代)では、投票率が著しく低いのが見てとれます。

また、作業効率が悪く、人件費がかかるというデメリットもあります。2017年におこなわれた衆院選では決算ベースで596億7900万円の費用が発生しましたが、主な経費は、投票所または開票所にかかる経費であり、人件費が約半分を占める結果となりました。

国政選挙では各投票所に人員を割く必要があるため、莫大な費用がかかってしまいます。近年では期日前投票に伴って期日前投票所が設置されるため、さらに多くの人件費が発生することも多くなってきています。

さらに、集計・開票に際しては人為的ミスや不正行為が発生することもあるでしょう。公平でクリーンな政治を実現するうえでは、人間が恣意的な操作が不可能な投票スタイルにすることが望まれます。

こういった課題を受けて、日本やアメリカではブロックチェーンを用いて選挙システムの改善を目指す取り組みが行われています。

ブロックチェーンとは?

従来の投票作業の課題を解消する上で、改めて”投票”に必要なことは何なのかを紐解くと、

- 定められた期間内に有権者が投票可能

- 投票結果が改ざんできない

という2点が挙げられます。

そこで注目を集めるのが、「分散型で障害に強い」「改ざんが限りなく不可能に近い」という特徴を持つブロックチェーン技術です。

ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術です。

ブロックチェーンはデータベースの一種ですが、そのデータ管理方法は従来のデータベースとは大きく異なります。従来の中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存されるため、サーバー障害やハッキングに弱いという課題がありました。一方、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、ハッキングにも強いシステムといえます。

また、ブロックチェーンでは、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。ハッシュ値とは、あるデータをハッシュ関数というアルゴリズムによって変換された不規則な文字列のことで、データが少しでも変わると全く異なるハッシュ値が生成されます。新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みると、それ以降のブロックのハッシュ値を全て再計算する必要があり、改ざんが非常に困難な仕組みとなっています。

さらに、ブロックチェーンでは、マイニングという作業を通じて、取引情報のチェックと承認を行う仕組み(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。マイニングとは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムな値を代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しい値(ナンス)を見つけ出す作業のことで、最初にマイニングに成功した人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。

このように、ブロックチェーンは分散管理、ハッシュ値、マイニングなどの技術を組み合わせることで、データの改ざんや消失に対する高い耐性を持ち、管理者不在でもデータが共有できる仕組みを実現しています。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ブロックチェーンによる電子投票のメリット

投票の改ざんが困難になる

投票にブロックチェーンを用いる最大のメリットは、透明性のあるクリーンな選挙が実現できることです。選挙や政治には古くから不正がつきものであり、コンプライアンス徹底が求められる現代においても、残念ながら不正が起きたというニュースを度々目にします。

ブロックチェーンは、データをネットワークの参加者全員で共有・同期し、ハッシュと呼ばれるデータの暗号化値を連鎖的に保持する仕組みを持っています。このため、一箇所のデータを書き換えようとすれば、その後のすべてのブロックのハッシュ値も再計算する必要があり、改ざんは極めて困難になります。仮に不正が試みられても、ネットワーク上ですぐに検知されるため、従来の紙の投票に比べて圧倒的に高い安全性が確保されます。

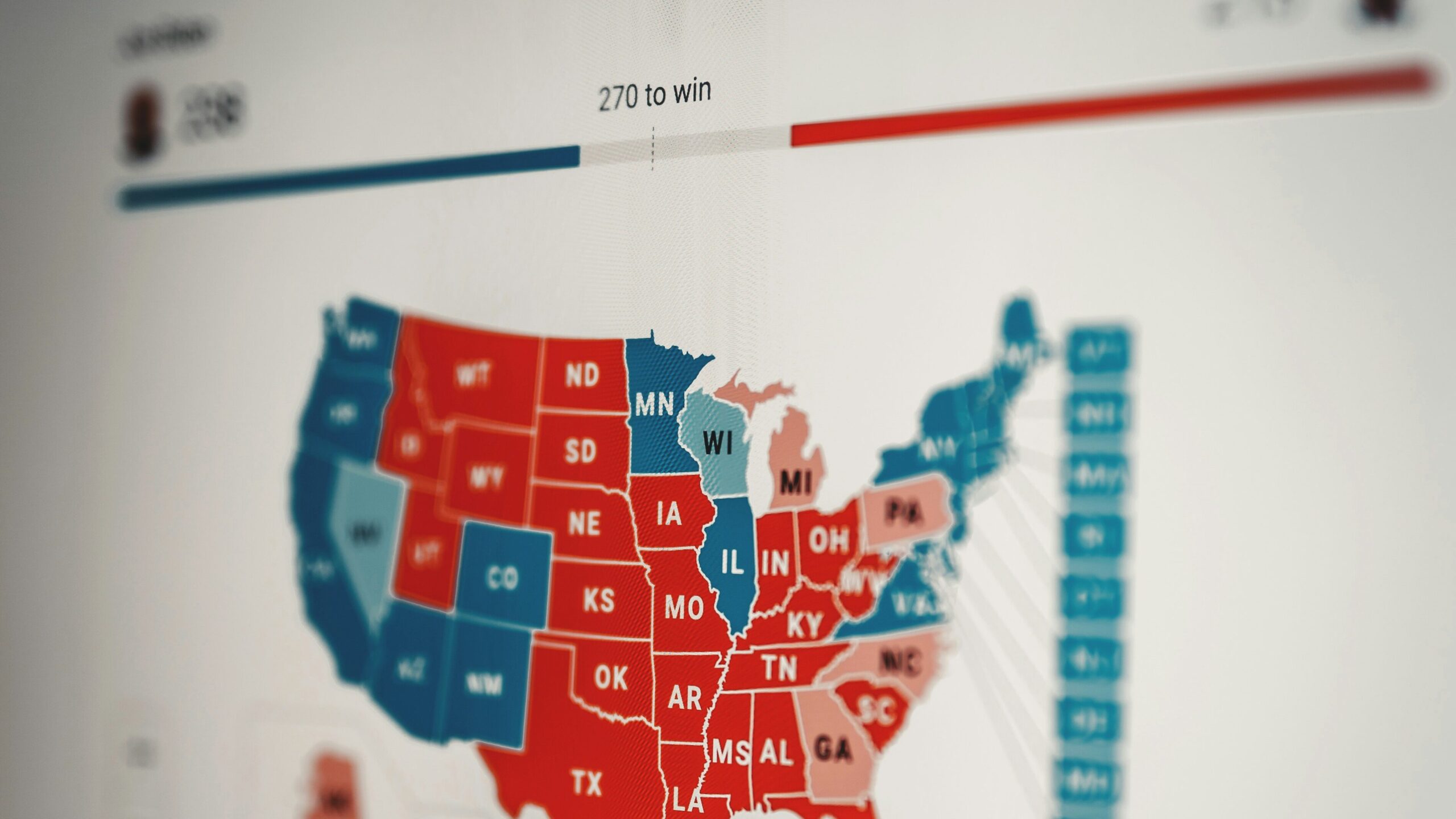

米紙ワシントン・ポストの調査結果によると、アメリカでは国民の約30%が、大統領選挙で不正が行われたと考えているといいます。ブロックチェーンによって選挙の透明性が担保されれば、こうした疑惑も払拭されて健全な政治が実現するでしょう。

柔軟な投票スタイルが実現する

現在の主流である投票所での投票という形式では、入場券や本人確認書類を持参して指定の投票所に向かわなければなりません。また、投票時間も通常午前7時から午後8時と決められています。

これに対してブロックチェーンによる投票であれば、本人確認から投票までネット上で完結します。24時間いつでも投票することも可能です。若年層の投票率が低いという長年の課題がありますが、この原因は政治的無関心だけではないようにも思います。スマホ一つでなんでも完結できるこの時代において、わざわざプライベートの時間を割いて投票所に行かなければならないのは手間そのものにほかなりません。

また、高齢者や健康上の理由で投票所に行くのが難しい人もいます。一定の条件を満たせば郵便等投票制度も利用できますが、そもそもネットでの投票であれば、条件や手続きも不要で選挙権を行使することができます。投票者の個別の状況にあわせて自由で柔軟な投票が可能になれば、投票率の改善も見込まれるでしょう。

大幅なコストカットが可能になる

現行の選挙制度では、公正な選挙を運営するために莫大なコストがかかっています。投票所の設営、立会人の配置、開票作業のための人件費など、多くのリソースが投入されており、これらはすべて税金によって賄われています。特に開票作業には多くの人員と時間を要し、その分のコストが膨らみやすいという課題があります。

電子投票が導入されれば、投票や集計がすべてデジタル上で行われるため、立会人や開票作業にかかる人件費を大幅に削減することができます。特に人口の少ない市町村では、そもそも立会人を確保すること自体が難しく、公募だけでは人手不足に陥るケースもあります。その結果、業務委託によって追加の費用が発生し、選挙運営のコストがかさんでしまうこともあります。

選挙のデジタル化は都市部だけでなく、こうした地方の自治体にとっても有効な選択肢となり得ます。コストを抑えつつ、公正で効率的な選挙を実現する手段として、電子投票の導入が求められています。

再投票が可能になる

選挙期間前は各紙、政治家のスキャンダルの応戦です。もちろん、一番ホットなトピックなので当然といえば当然なのですが、困ったことに現在の選挙制度では一度投票したら、その後に別の候補に票を入れたいと思ってもやり直しが利きません。

実際、有権者のなかの一定数は、確固たる候補者がいるわけではありません。2022年の参院選では安倍晋三元首相の銃撃事件を受け、1割を超える有権者が投票先の決定に影響があったと回答しています。選挙期間中に新たな情報が明るみに出ることで、有権者の判断が揺らぐケースは少なくないのです。

ブロックチェーンを活用した電子投票であれば、一定期間内であれば投票の変更を可能にするシステムを導入することもできます。例えば、投票締め切りの直前まで最新の意思を反映できる仕組みがあれば、より納得感のある選挙が実現するでしょう。民主主義の本質は、有権者が十分な情報を得た上で最適な選択をすることにあります。選挙の透明性を高めると同時に、最新の意思を投票に反映することができるネット投票が解禁されれば、真の意味での民主主義が実現するはずです。

「ブロックチェーン×投票」の導入事例

アメリカ:ウェストバージニア州

2018年11月、アメリカウェストバージニア州の中期選挙で、ブロックチェーン投票システムが実際に導入されました。

アメリカでは多くの州が、海外駐留の軍人などの在外有権者に対して、電子メールでの投票を許可しているものの、この投票がセキュアであるという保証はなく、投票率も低くなっている現状があります。

そこで、この選挙では、選挙権を持つ海外駐在軍人1000名ほどを対象に、州または連邦の身分証明書とモバイルアプリが使用した投票がテストされ、30カ国に駐在する144人のウェストバージニア州有権者がブロックチェーン投票アプリを利用して投票を行なったと発表されています。

参考値として、2016年のアメリカ大統領選挙における国外からの投票はわずか7%に留まっていましたが、今回のブロックチェーン電子投票システムにおける投票率は14.4%という結果となったことからも、ブロックチェーンを用いた電子投票は海外からの投票率の向上にも一定の成果を挙げたといえるのではないでしょうか。

後日談ですが、2020年のウェストバージニア州予備選挙では、ブロックチェーンではなくワシントン州シアトルに本社を置くDemocracy Live社のオンラインポータル(クラウド)によるインターネット投票が導入されました。

また、サイバーセキュリティ専門家のMaurice Turner(モーリス・ターナー)氏や暗号学の権威であるMITのRon Rivest(ロン・リベスト)教授らがネット選挙の危険性を指摘しており、ブロックチェーンよりも紙の投票の方が安全性が高いとしています。

これはブロックチェーン単体の問題ではなく、投票をおこなう有権者のモバイル端末のセキュリティや本人確認の顔認証の精度などによる問題もあります。

ブロックチェーン技術はセキュリティや処理速度など様々な面で進化を続けており、その適用範囲も年々拡大していることから、今後こういった課題への解決策が見つかるのではないでしょうか。

アメリカ:ユタ州

ユタ州は米大統領選で初めて、スマートフォン等のアプリで投票を行うブロックチェーンベースの投票システムを導入しました。

投票者は事前に生体認証を含む本人確認を行い、投票用紙トークンを使ってオンラインで投票します。ライバシーを保護するために匿名のIDで署名して投票されますが、ブロックチェーンによって真正な投票データであることが担保されているため、開票結果もすぐに開示されました。

新型コロナウイルスの影響で郵便投票が増加し、集計作業の遅れや投票用紙を使用した詐欺行為などが懸念されましたが、ブロックチェーンが使用されることによって、データ改ざんなどの不正行為を防止したうえでより多くの若年層や非投票者の投票率向上につながりました。

この選挙で利用された投票アプリ「Voatz」はHyberledgerブロックチェーンと生体認証を使って、安全で確実な投票を実現しており、これまでアメリカ国内でも60回以上選挙に利用された実績があるといいます。

軍用レベルのセキュリティ技術によって支えられているこの投票スタイルは、2028年か2032年の大統領選挙までにより広い範囲で電子投票を採用できることを期待しているとしています。

エストニア

電子国家と呼ばれているエストニアでは、ブロックチェーン技術が生まれる前の2005年から世界に先駆けて、i-Votingというシステムを用いた国家主導の電子投票が行われてきました。

有権者はインターネットにつながったコンピュータがあれば世界のどこからでも投票でき、投票内容は期日までであれば変更が可能です。また、電子投票期日締め切り後に投票所に来て、紙で再投票を行うこともできます(この場合、電子投票は削除されます)。

このシステムによる投票は多くのエストニア国民が利用しており、2023年の議会選挙では51%がi-Votingを利用。これは世界の歴史で初めて、紙の投票 (49%) よりも多くの電子投票 (51%) があった選挙となりました。

エストニアは国家レベルでブロックチェーン導入が盛んな国であり、税金、医療、教育、交通などの行政サービスにおける文書のタイムスタンプに「KSIブロックチェーン」という独自のブロックチェーンが使用されています。

とくに医療分野での取り組みは非常に興味深い事例となっています。詳しくは以下で紹介しています。

現在は電子投票のデータ基盤としてブロックチェーンは用いられていませんが、今後ブロックチェーンによる国政選挙の実現が最も近い国として取り上げました。

つくば市

茨城県つくば市では「令和元年度つくばSociety5.0社会実装トライアル支援事業」において、ブロックチェーン技術を活用したインターネット投票の実証実験が行われました。

このプロジェクトは、株式会社VOTE FOR、株式会社ユニバーサルコムピューターシステム、日本電気株式会社と共同で運用されており、2019年に第一回が、4年後の2023年には第二回の実証が行われました。

第一回では、本人認証や処理速度、上書き投票などの課題が浮き彫りになりましたが、第二回ではマイナンバー内蔵のICチップを活用することや、ブロックチェーンのプラットフォームをEthereumからHyperledger Fabricへ変更することでこれらの課題をクリア。時間や場所を選ばずに、ICカードリーダーに接続可能なWindows端末があれば、1-2秒程度で何度も投票可能な投票システムの構築に成功しました。

将来的には市長選などへの採用も検討しているとのことで、日本初の公職選挙が実現するのか、引き続き注目していきたい事例です。

国内でもネット投票解禁の動きが

日本国内でも国政選挙でのネット投票解禁が加速しつつあります。2023年6月には、立憲民主党と日本維新の会がインターネットによる投票を令和7年の参院選から導入することを規定した法案を衆院に共同提出しました。

立維、ネット投票法案提出「7年参院選で導入」 – 産経ニュース

この法案は、選挙などへのインターネット投票の導入を推進するものであり、セキュリティ確保には電子署名を用いることも定められています。

ブロックチェーンを用いずとも電子署名の搭載は可能ですが、ブロックチェーン上に保存された電子署名は改ざんへの耐性が高いため、通常のデータベースに格納した場合よりもデータの真正性が高まります。したがって、国政選挙においてブロックチェーンが導入される可能性は十分考えられます。今後の続報が待たれます。

まとめ

新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るった結果、私たちの考え方や行動は大きく変わりました。「リモート」が当たり前の世界となり、利便性が向上しただけでなく、デジタルならではのセキュリティリスクについての意識も大きく改善されたように思います。

投票についても同様で、投票率の低下などを背景にネット投票解禁にシフトしていくことでしょう。ネット投票法案の提出もその追い風となることが予想され、ブロックチェーンを活用したより効率的で利便性の高い選挙の実現がますます期待されます。

-1.png)