少し前までは映画や漫画の世界の話だったAIも、いまや子供でも使いこなせるようなツールになるなど、かなり身近な存在へとなりました。また、ビジネスシーンではOpenAI社のChatGPTが、Officeソフトのように各社員が当たり前に使用するツールへと変貌を遂げました。一方で、「AIによって提供された情報をどう扱うか」「その情報は正しいのか」「情報源はどこなのか」など、これまでには表面化しにくかった様々な問題に悩まされる企業もあるようです。

本記事では、そんなAIが抱える課題について見ていくとともに、ブロックチェーンがAIにもたらすメリットや事例をご紹介します。ブロックチェーン技術とAIを組み合わせると、一体どんなことが可能になるのでしょうか?まずはAIとブロックチェーン、それぞれがどのような進化を遂げているかを確認していきましょう。

AIとは?

「AI」とは「Artificial Intelligence」の略語で、日本語に訳すと「人工知能」です。厳密な定義があるわけではありませんが、一般的にはその名の通り、機械が人間の知的な能力を模倣し、学習・推論・問題解決などのタスクを実行できる技術やシステムのことを指します。

AIの誕生は、1956年に開催されたダートマス会議に遡ります。この会議において初めて、人間のように考える機械が「人工知能」と名付けられました。当時はスマートフォンもパソコンもない時代でしたが、「人間の知能を作る」という発想はたちまち科学者の間で広まることとなり、AI研究が活発化することになります。

以降、AIは3つのフェーズに分けて研究が進んでいきます。

第1次AIブーム(1950年代)

最初のAIブームは1950年代に起こりました。この時期の研究は、初期のAI研究者たちが概念的なフレームワークを構築し、人間の思考を模倣するコンピュータープログラムを開発するというものでした。

コンピューターを使った論理的な推論自体は実現したものの、基本的には予め特定の問題を解決するための知識をプログラミングする手法をとっていたため、パズルや明確なルールがあるゲーム(トイプロブレム)などには強い一方で、ルールが不明確で複雑な問題を苦手としていました。

こうしたアルゴリズムの限界などから期待されたほどの成果が得られず、AIへの関心が下火となりました。

第2次AIブーム(1980年代)

技術の進展が見られず、苦しい時期を過ごしたAI研究ですが、1980年代に入ると再び脚光を浴びるようになります。そのきっかけとなったのが「エキスパートシステム」の実現でした。

エキスパートシステムとは、ある分野の専門家の持つ知識をデータ化することで、その分野において人間の専門家に匹敵する知識を持つコンピュータープログラムを開発する手法のことです。

それまでのAIに「何でも屋」の役割を要求していた開発手法から脱却することで、医療診断、金融のデータ解析といった限定的な場面でエキスパートシステムが実用的な成果を上げました。

また、日本でも1982年に日本最初のAI研究プロジェクトである「第5世代コンピュータ(Fifth Generation Computing Systems:FGCS)」の研究が進められました。

ビジネスでの導入例も出現するなど好調に見えた第2次AIブームでしたが、再び大きな壁にぶつかることになります。それは、複雑性と計算資源の枯渇です。

エキスパートシステムは特定のシーンで適用されるには優れていましたが、一般的な知的タスクへの拡張は依然として限界がありました。また、例外処理や矛盾したルールにもうまく対応できないことがありました。

こうした背景には計算資源の不足が存在し、複雑な問題に対処するには十分な計算能力が必要であることが判明しました。

第3次AIブーム(2006年∼)

再び冬の時代に入ったAI業界ですが、2006年にある研究者の発見により転機が訪れます。それが、ジェフリー・ヒントンにより発明された「ディープラーニング」です。ディープラーニングとは、入力データからAI自ら特徴を判別し、特定の知識やパターンを覚えさせることなく学習して行くことができる技術のことで、別名「深層学習」とも呼ばれます。

ディープラーニングの発見によって、人間がルールを定義しなくても、カメラの画像から人間の顔を識別したり、歩行するロボットの自律運動を最適化させるなどといったことが可能となりました。

また、コンピューターの性能もこの間に著しく向上しました。インターネット回線などのネットワーク環境を介して接続し、処理能力の高いコンピューターを仮想的に構築することができるようになった結果、コンピューターを理論的には無限に高性能化することが可能となりました。AIが判断をする際に必要となる膨大な情報「ビッグデータ」の記憶や処理が容易になったのです。

こうした様々な技術の進展がある第三次AIブームでは、研究者だけではなく私たち一般の生活者にとってもAIが一気に身近な存在となりました。AppleのSiriやGoogleの音声検索、掃除ロボットやエアコンなどのIoT家電やソフトバンクのロボット「Pepper」など、誰もが一度はAIに触れたことがあることでしょう。

このように考えると、現在も続く第三次AIブームは、過去二回の一過性のブームとは全く質が異なることがわかります。

生成AIへと進化を遂げた!

AIを語るうえでもはや欠かせない存在となっているのが「生成AI」です。

生成AIは、自らの知識から新しいデータやコンテンツを生成するAIのことを指します。これは主に自然言語処理や画像生成といった分野において大注目を集めています。生成AIを世に知らしめたのは、OpenAIが開発したChatGPTによる功績が大きいでしょう。

ChatGPTは大規模なデータセットで事前に学習され、その後、特定のタスクに転用されることで高度な生成能力を発揮します。「対話型AI」というジャンルがあるように、人間との対話を通じて文章を生成し、質問に回答する対話型の応答やテキストの記述に基づいて画像を生成することもできます。

生成AIは、デザイナーやライターといったクリエイター以外の人でも簡単に文章や画像、音声といった多岐にわたるデータを生成できるため、クリエイティブな活動やコンテンツ制作、ビジネスシーンでも広く応用されています。

AIが抱える課題とは?

このように、ここ数十年で著しい急成長を遂げているAIはメリットばかりに目が行きがちですが、その影ではAIがもたらす危険性についても、各業界・団体・政府から警鐘が鳴らされています。つまり、AIの成長スピードに対して私たち人間側の準備が追いついておらず、いわば「成長痛」を起こしている状態なのです。ここからは、そんなAI領域で危険視されている要素について解説していきます。

プライバシーが侵害される恐れがある

AIは高度な分析や予測を行うことができるとはいっても、基本的には従来のデータ分析手法との間に大差ありません。顧客データを収集し、活用していくAIマーケティングも、従来のやり方の延長線上にあります。したがって、AIを活用してビジネスを行ううえでは大量の個人情報を大規模データとして扱うことは避けては通れないのです。

大量のデータから経験則的に答えを導き出すとなると、少なくともデータ分析の観点では「データの量は多ければ多いほど良い」といえます。ここで問題となるのが、「どこまで情報を取得するのか」「どこまで情報を活用するのか」という線引きの問題です。

ECサイトの購入履歴をもとにオススメの商品をピックアップしてくれたり、家電が自分の生活リズムに合わせて機能してくれたりすれば、「AIは便利だなあ」と感じるかもしれませんが、日々の生活の一部始終や会話の一言一句をAIに収集されるとなるとなんだか気味の悪い話です。

実際にアメリカでは、EC大手のAmazonが音声認識AI(人工知能)「アレクサ」や防犯カメラ「リング」によって不当に個人のプライバシー情報を収集したとして合計3千万ドル(約42億円)超を和解金として支払う事例が発生しています。

アマゾン、プライバシー侵害42億円で和解 カメラ動画のぞき見も

また、国家による監視に悪用されるという可能性も捨てきれません。つまり、思想や信仰の自由を脅かす危険性があるのです。2024年オリンピックの舞台となったパリでは、安全上の理由からAIを搭載した数百台のカメラによる公共空間の監視が行われましたが、プライバシー擁護派や評論家らは、オリンピックが終わった後のこのシステムの運用方法に懸念を抱いており、特定のコミュニティがターゲットにされるのではないかと抗議活動が行われました。

オリンピック:フランス当局がAIを活用した監視システム導入…テロ対策・プライバシー保護巡り、賛否も

さらにこうした問題はプライバシーが侵害されるという人権上の問題に留まりません。大量の個人データが犯罪者たちにとってどれほどの価値を持つかというのは皆さんも重々承知のはずです。銀行や保険会社、時には自治体や公官庁レベルでも稀にとはいえない頻度でデータ流出が起こっています。近年、ビッグテックによるサイバーセキュリティ企業の買収が右肩上がりに増加しているのも同様の理由からでしょう。こうしたプライバシーに深く関わる情報が集権的に管理されることは、データ解析の精度を高める一方で、セキュリティ上のリスクを孕むことになります。

正しい情報とは限らない

IT技術の進歩に伴って日々、AIの回答は正確性を帯びるようになってきています。しかし、膨大なデータを基にして分析や判断を行うとはいっても、そのデータが必ずしも正確であるとは限りません。なぜなら、学習するそもそものデータが誤った情報を含んでいる場合、AIはその誤りをそのまま学習し、架空の存在しない結論を導き出す可能性があるからです。これはハルシネーション(幻覚)と呼ばれる現象です。

ハルシネーションが起こる理由は、AIは基本的にLLM(Large Language Models、大規模言語モデル)という仕組みを使っているからです。LLMを詳しく説明しようとするとこの記事だけでは足りなくなってしまうのでかいつまんで話すと、大量のテキストデータを使って文の構造や文脈を学習し、統計的に正しいであろうタスク処理を行うAIモデルがLLMです。ここで重要なのは、これらのモデルは言語処理の訓練に使われたデータが持っている統計的パターンに依存しているということです。

つまり、会話の内容を最新のデータベースで検索をかけてファクトチェックを行ったうえで事実を述べているわけではなく、単語の出現確率を統計的に分析することで、ある単語に対し次に続く確率が高い単語を予測しているに過ぎないのです。

このフレームの外の問いに答えようとすると、自分の知識空間の中で類似しているものから確率的に「そうである可能性が高い」答えを引っ張り出してきてしまうので、存在しない事象についてあたかも事実のように嘘をついてしまうというわけです。

アメリカでは裁判用の書類をChatGPTで生成した結果、裁判所への提出書類が架空の判例だらけであることが判明した珍事件もありましたが、これもこうしたハルシネーションによるものだといえるでしょう。

ChatGPTで資料作成、実在しない判例引用 米国の弁護士 – 日本経済新聞

また、生成AIの進化に伴い、AI自身が存在しないコンテンツを作成してしまうこともあります。なかでも問題とされているのが「デープフェイク」と呼ばれる、動画に登場する人物の顔や表情、声などを別人のものと差し替え、動画内で本人が実際に行なっていない言動をさせて本物のような偽動画などを作る技術です。

たとえば、この動画は2021年2月にTikTokで公開されたものですが、これを見た多くの人が俳優のトム・クルーズがダンスを投稿していると思うことでしょう。しかし実は、本物にしか見えないこの動画は偽物です。声も口の動きも表情も全て、モノマネタレントであるマイルズ・フィッシャー氏が演じているもので、完全なフェイクなのです。

こういった技術はエンタメ分野、とくにCG制作においては、人間以外の生き物をディープフェイクで簡単に生成できるようになり、特殊メイクを施すなどの制作の負担を減らすことができる一方で、悪用されてしまうとたくさんの被害者が生まれてしまいます。実際に存在しない動画を作り上げるのには専門的なソフトと巧みな技術、そして気の遠くなるような作業量が必要でしたが、現在ではAIの発展によって素人では見分けがつかないレベルのディープフェイク動画を手軽に作ることができてしまうのです。

先ほどのアカウントはdeeptomcruiseという名前であり、自身が生成AIによるクリエイターであることを公言しているため、偽物だと断言することができますが、そうでなかったと考えると見分けるのは難しいですよね。

このように、AIは便利で面白い技術である一方で、その情報の正確性は全くといって良いほど保証されておらず、全幅の信頼を置くのは危険であるといえるでしょう。

AIへのブロックチェーン導入が検討されている

AI、すなわち人工知能の発達は著しく、その勢いは留まることを知りません。

総務省の試算によると、「日本のAIシステム市場規模(支出額)は、2022年に3,883億6,700万円(前年比35.5%増)となっており、今後も成長を続け、2027年には1兆1,034億7,700万円まで拡大する」という予測がされています。

しかし、このような大きな進化のフェーズにいるAIですが、システムに全く欠陥がないというわけではありません。むしろ、昨今のAI技術の進展のスピードに法規制やユーザーのリテラシーが追いつかず、重大な問題を引き起こす可能性があります。

AIが今日直面している最も重要な問題の多くは、データに起因するものです。機械学習という側面上、膨大なデータをモデルに分析を行いますが、このデータベース部分に使われている技術は決して目新しいものではありません。

情報セキュリティの観点からビッグデータを独占しているGAFAが批判されているのと同様に、データに依存して機能することが前提となっているAIには必然的にデータベースの脆弱性がつきまとうのです。

こうした流れを受けて、「次世代のデータベースともいえるブロックチェーン技術が、既存のAIの課題解決に役立つのではないか?」という議論が盛んになっています。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。

ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。

取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。

ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っていました。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。

これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。

また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。

ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。

ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。

新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。

また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出す行為を「マイニング」といい、最初にマイニングを成功させた人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。

ブロックチェーンではマイニングなどを通じてノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持つことで、データベースのような管理者を介在せずに、データが共有できる仕組みを構築しています。参加者の立場がフラット(=非中央集権型)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。

こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。

データの安全性や安価なコストは、様々な分野でブロックチェーンが注目・活用されている理由だといえるでしょう。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ブロックチェーンがAI業界にもたらすメリット

「プライバシーが侵害される恐れがある」「正しい情報とは限らない」という課題があるとご説明しましたが、とくに後者の課題に対してはブロックチェーンを採用することで解決の糸口が探れるかもしれません。ここからは、ブロックチェーンがAI業界にもたらすメリットについて詳しい解説を加えます。

情報の出どころが追跡できる

ブロックチェーンがAI業界にもたらす最も顕著なメリットは「情報の出どころを追跡できる」という点です。AIツールをビジネスで活用する場合、自社でルール制定をしてファクトチェックを行う必要がありますが、AIの回答のソースは明らかでない、もしくはカスタマイズしたプロンプトを用意する必要があり、イチイチ裏取りをするのにも手間がかかってしまいます。ルールがあるにも関わらず、うまく機能していないケースも少なくないのではないでしょうか。

一方、ブロックチェーンではその名の通り、データ同士をハッシュで鎖のようにつなぎ合わせながら格納します。したがって、AIが生成したコンテンツがどのような情報をもとにしているのかをブロックチェーン上に記録することで、それぞれのコンテンツがきちんとした真正性が保証されているのかを確認することができるようになります。

情報の出どころをトラッキングできるようになれば、事実確認も大幅に簡略化されて規範的なAI活用が可能になります。AIサービスを提供する企業にとっても、自社の技術がディープフェイクのような人の目で判別するのが難しいようなコンテンツに悪用されるのを防ぐ手段にもなり得るでしょう。

情報の信憑性が確認できない状況が続いてしまうと最悪の場合、法規制によってAIそのものが自由に開発・利用できなくなる可能性もあります。事実、生成AIに対する世間の風当たりが強まっています。NHKが2024年に実施した世論調査によると、生成AIに関する法規制について「規制を強化すべき」が61%、「今のままでよい」が8%という結果となりました。

「生成AI」偽情報と規制 “規制強化すべき”61% NHK世論調査 | NHK

もちろん、新たなテクノロジーに対してある一定のルールを設けることは悪いことではありません。しかし、過剰な安全確保に走ることで、イノベーション確保に難が出てしまう可能性も否定できません。直近の例でいえば、日本国内においてドローンの運用に関する法律や規制が非常に厳しいことが、商業利用における足枷になっています。

ブロックチェーンによってコンテンツの起源を追跡できるようにすることは一見、AI業界に大きなメリットはないように感じてしまいますが、法律によって技術開発がスピードダウンしてしまわないように信頼できる情報源のものであることを証明する術を「安全装置」として備えておくことは、実はとても重要なことなのです。

データが極めて改ざんされにくい

「データが極めて改ざんされにくい」という点もブロックチェーンがAI業界にもたらすメリットでしょう。AIとビッグデータはお互いを補い合う関係性で成り立っているため、AIによるデータ分析の精度は学習データそのものの精度に大きく影響を受けます。こうした背景から、近年ではAIモデルの学習データに意図的に不正確または有害なデータを混入させることで、モデルの性能や出力を操作する「データポイズニング(Data poisoning)」と呼ばれる被害が発生しています。信頼性を保証するには、手作業でデータを収集してサンプルのクオリティを人間が保証しなければならないですが、大規模データともなると現実的ではありません。

一方のブロックチェーンは「ブロックチェーンとは?」でも見た通り、ハッシュとナンスによって「改ざんが困難なデータ構造」を持っています。この構造により、データの変更履歴がすべて記録され、どのブロックがいつ追加されたかが明確になります。もし誰かがデータを改ざんしようとしても、不正がすぐに検知されます。たとえサービスの提供者であっても不正なデータの書き換えや削除を行うことができないため、親データを汚染してAIの出力を狂わせることはできません。

また、データが改ざんされないということは、AIが生成したコンテンツの唯一性が保証されるということです。本来、デジタルデータは修正が簡単なためにその唯一性を主張することが難しいという問題がありました。しかし、ブロックチェーンをうまく活用することで作成者や作成日時が不変の形で記録できるため、後から誰かがコンテンツを改ざんしたり、他人の作品を自分のものとして主張したりすることが難しくなります。こうしたAIコンテンツの著作権保護にもブロックチェーンの耐改ざん性は活躍するでしょう。

一方でブロックチェーン✕AIにはある課題も‥

これまで見てきたように、ブロックチェーンはAIの課題を解消するソリューションとしての可能性を秘めています。しかしながら、現在ローンチされているAIサービスでブロックチェーンを使用しているケースは少数といってもいいでしょう。これは一体なぜなのでしょうか?実は、その答えはブロックチェーンの強みとして紹介した耐改ざん性に隠されています。

ブロックチェーンに記録されたデータは、その特性上、一度記録されると基本的に削除や変更が不可能です。これはデータの信頼性や透明性を保証するための大きな利点ですが、AIが生成した非倫理的なコンテンツやプライバシーを侵害したコンテンツがブロックチェーンに記録されてしまった場合には、問題を引き起こす可能性があります。

たとえば、AIが誤って個人情報を含むコンテンツやデマ情報を生成し、それがブロックチェーン上に記録された場合、その情報は永久に残り続けてしまいます。削除する手段がないため、被害を受けた個人や企業にとって重大なリスクとなります。通常のデータベースであれば、誤った情報を修正したり削除したりすることができますが、ブロックチェーンではそのような修正が原則として不可能です。

さらに、非倫理的なコンテンツが広く拡散されることを防ぐための対応が遅れると、社会的に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。プライバシーを侵害するデータが一度でもブロックチェーンに記録されると、そのデータの存在を消すことができないため、被害者の権利保護が困難になる恐れがあります。

このように、ブロックチェーンの改ざんされにくいという特性は大きな利点である一方で、AIが生成した問題のあるコンテンツが削除できないというリスクも伴います。このポイントを理解したうえで、どこからどこまでをオンチェーン(ブロックチェーンに記録する)で扱うのかを慎重に設計しながら運用する必要があります。

実際にAI×ブロックチェーンが実現している事例

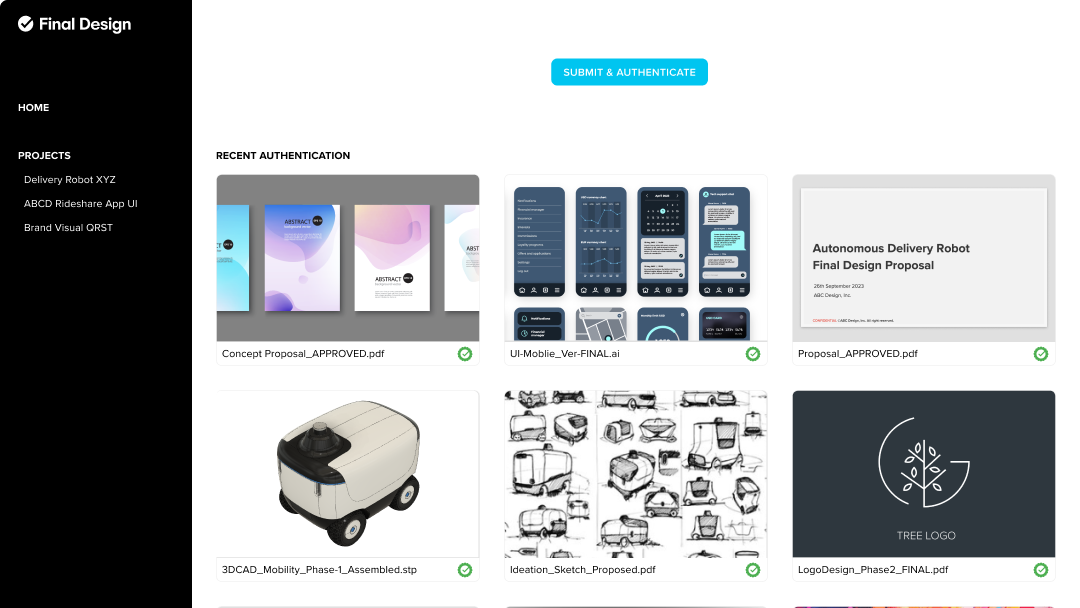

株式会社Final Aim「Final design」

株式会社Final Aimでは、ブロックチェーンを活用したデザイン管理プラットフォーム「Final design」を提供しています。このプラットフォームでは、デザインデータやアイデアの著作権・所有権をブロックチェーン上に記録し、変更履歴やオリジナルの創作日時を明確に管理しています。

製造業におけるデザインデータ/契約書/知的財産権などの重要データは、これまで十分に保護・管理されておらず、権利侵害や盗用といった様々なリスクが付きものでした。また、複数の関係者が関わるデザインプロジェクトでは、誰がいつどのようにデザインを変更したのかを追跡することが困難でした。

しかし「Final design」を用いてこれらのデータを一元管理することで、スマートコントラクトを通じた真正性担保や価値保証ができるようになります。昨今注目されている、生成AIによる新たなデザイン開発においてもリスク解消が可能なプラットフォームとして特許出願も完了しています。

ヤマハ発動機とのコラボレーションにおいてもその有効性が証明されており、「Concept 451」モデルのデザイン検討プロセスでは、各種生成AIを用いて導き出された大量のデザイン案とデザイナーのノウハウを融合することで、権利を保全しながら斬新なデザインを導き出すことに成功しています。

同社によると、今後はデザインと製造業に限らず、図面データが発生する建設業や画像データがつくられるクリエイティブ産業など、様々な分野への応用を目指し、ブロックチェーンを活用した新たなクリエイティブ産業の基盤構築に取り組む予定とのことです。

SingularityNET

SingularityNETは、ブロックチェーンを活用してAI開発者とユーザーをつなぐ分散型のマーケットプレイスを提供しています。従来、AIアルゴリズムやサービスは中央集権的なプラットフォームで提供されることが多く、開発者は自らの技術がどのように利用されるかを追跡する手段が限られていました。また、AIツールはひとつの社内で閉鎖的に開発されているため、基本的に異なるAIツールをつないで1つのタスクを実行できないことも当たり前でした。

SingularityNETではブロックチェーン上にサービスの利用履歴が不変的に記録され、開発者が自身のサービスがどのように使用されているかを詳細に把握できます。AI開発者は権利保護が強化されたことで、エコシステムでAIサービスの作成から収益化までをスムーズに進めることができ、開発したAIツールを持ち寄り、お互いの良さを引き出したり欠点を補ったりすることも可能になりました。開発者自身もユーザーとして各々が求めるAIサービスを利用できるというのはとてもユニークですよね。

こうしたAIサービスを売買できるAIツールのネットショップのような場所が実現したのは、「世界一表情が豊かな人型AIロボット」と呼ばれる「ソフィア(Sophia)」の生みの親として知られているデビッド・ハンソン博士やAGI(汎用人工知能)開発の権威であるベン・ゲーツェル博士など、錚々たるメンバーが創設に携わっているからでしょう。

同プロジェクトは2024年に、分散型プラットフォームであるFetch.ai、Ocean Protocolらと統合し、「ASI(Artificial Superintelligence)アライアンス」と名付けられた統一暗号資産へと生まれ変わりました。この統合によって、さらなるAI開発の発展が期待されています。

まとめ

本記事では、ブロックチェーンがAIの抱える課題をどのように解決できるか、その可能性について解説しました。AIの成長と共に、プライバシー侵害やデータの信頼性といった問題が顕在化しており、これらの課題は単なる技術的な挑戦を超え、社会的・倫理的な影響を持っています。

ブロックチェーンは、分散型台帳の特性により、データの改ざん防止や、情報の透明性を確保することができ、とくにデータポイズニングやディープフェイクに対して強力な対策となる可能性があります。加えて、著作権保護やコンテンツの真正性の検証にも効果を発揮し、AIが扱うデータの品質を保証する重要な役割を果たすことが期待されています。

-1.png)